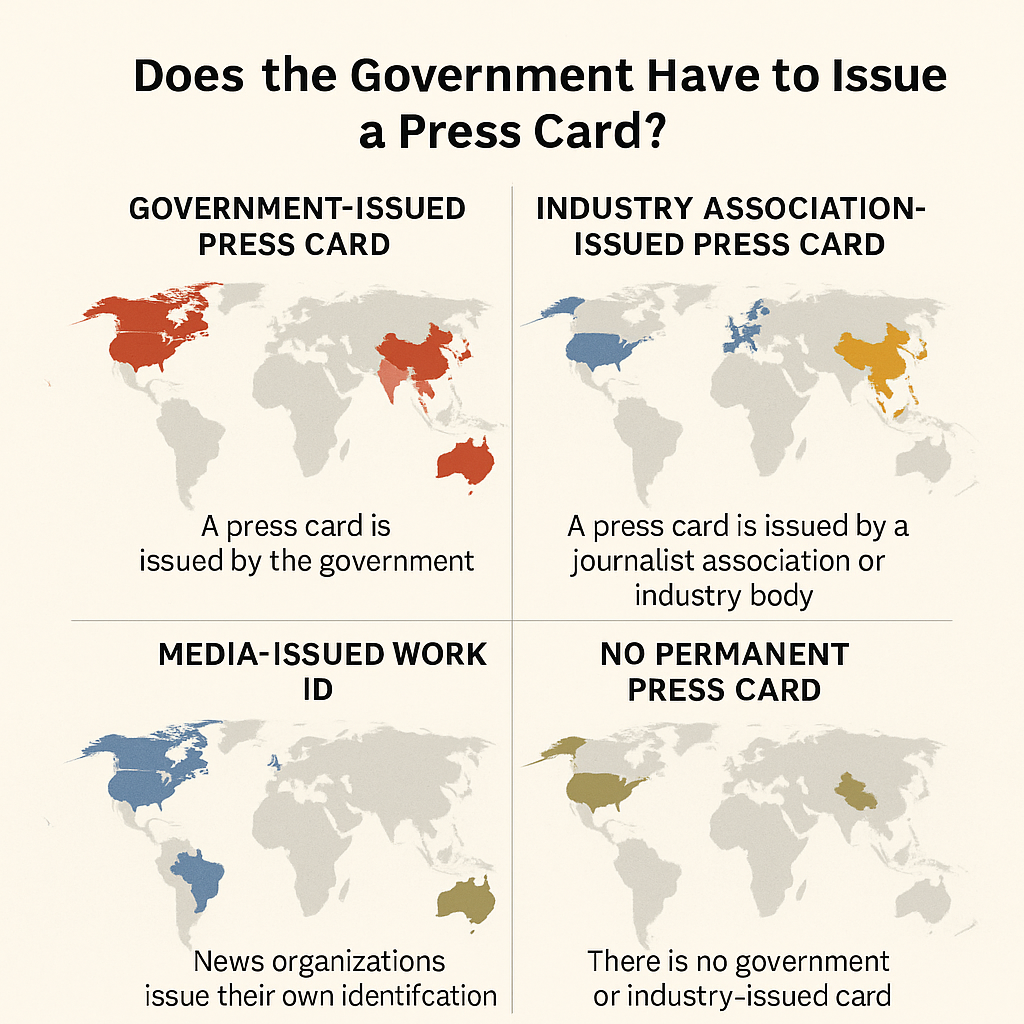

在国际上,记者证并非普遍由政府颁发,大多数国家依靠媒体机构或行业组织确认记者身份,只有少数国家实行行政许可制度。

文/陈卓然

在中国,记者证由国家新闻出版署统一颁发,是新闻从业的法定凭证。持证记者必须隶属于已注册的新闻机构,并通过年度审核。没有这一证件,记者身份在法律上难以成立,采访也可能缺乏合法性。因此,不少中国读者容易产生一种印象:记者证理所当然应由政府颁发。

然而在国际上,情况并非如此。在绝大对数国家,记者证由媒体机构或行业协会颁发,而非政府。最常见的有两种形式:一种是媒体内部工作证(Press ID),由新闻机构自行制作,作为雇佣和身份的证明;另一种是行业组织记者证(Press Card),由记者协会或多家媒体组成的联合机构管理,在新闻行业内广泛认可。以英国为例,UK Press Card Authority 集合了多家媒体与行业协会,统一发放标准化记者证;法国的 Carte de Presse 则由独立委员会审查颁发,政府不直接介入。

当然,也有少数国家实行类似中国的模式,由政府直接核发记者证,这些国家通常对媒体的管控更严格,如越南、朝鲜、伊朗等。在这些国家,记者证不仅是职业资格,更是采访许可的重要门槛。

总体来看,政府统一颁发记者证并非国际通行做法。在绝大多数国家,记者的职业身份由媒体雇佣关系或新闻行业组织认定,而非行政许可。这一差异,不仅体现了不同国家的新闻管理模式,也折射出新闻自由与国家权力之间的关系。