文/唐摩崖

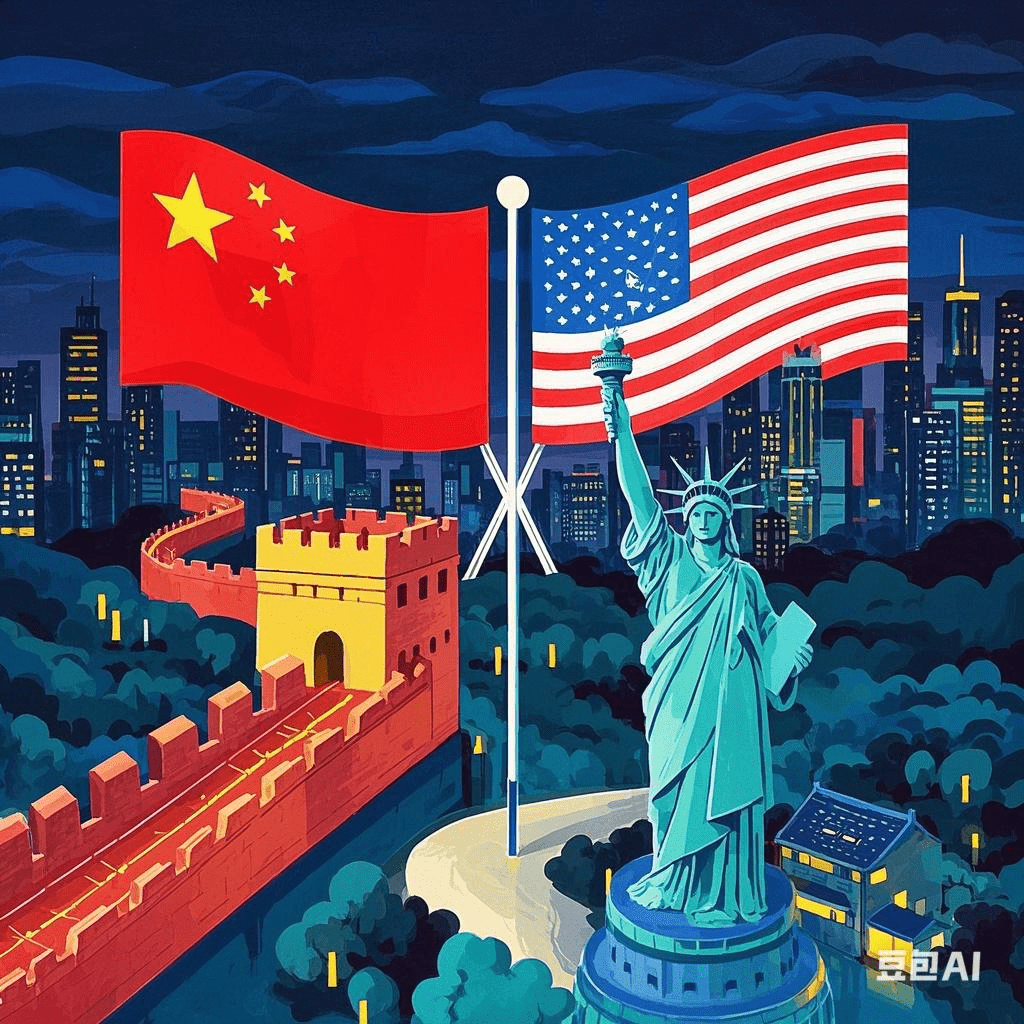

一、战略利益的冲突

- 全球领导权之争:美国长期以来是全球唯一的超级大国,而中国的快速崛起被视为对美国主导地位的挑战。中国已经成为世界第二大经济体,并且在科技、军事和外交上持续扩展其影响力。这引发了美国对其全球领导权可能被削弱的担忧。

- 亚太地区的主导权:亚太地区(或“印太地区”)是中美竞争的主要战场。美国的“印太战略”被广泛视为对抗中国在该地区影响力的举措,而中国的“一带一路”倡议则被视为扩大其地缘政治影响的工具。两国在南海、台湾问题、东亚盟友关系等方面的争夺,进一步加剧了双方的战略对立。

二、价值观和意识形态的对立

- 政治制度差异:美国奉行自由民主制度,强调人权、法治和自由市场经济。中国坚持中国共产党领导的社会主义制度,更注重国家主导的经济发展和社会稳定。这种制度差异导致两国在价值观上的深刻分歧。美国认为中国的模式挑战了“自由民主”的普世价值,而中国则强调其模式适合本国国情,并取得了经济和社会稳定的成功。

- 软实力和文化影响力之争:两国在全球范围内争夺话语权和软实力。例如,美国通过宣传民主自由理念争取国际支持,而中国则通过文化交流、孔子学院、媒体外宣等手段推广其发展模式,塑造积极的国际形象。

三、经济和科技的竞争

- 科技主导权:中美在人工智能、5G、量子计算、半导体等高科技领域的竞争尤为激烈。美国认为中国在科技领域的崛起对其技术领先地位构成威胁,因此采取了一系列措施限制中国的技术发展,包括对华为等中国科技企业的制裁以及对半导体技术的出口管制。

- 贸易与投资争端:中美之间的贸易摩擦在特朗普第一次执政时期愈演愈烈,主要集中在关税壁垒、知识产权保护、市场准入等问题上。美国指责中国通过不公平的贸易手段获取经济利益,而中国则批评美国的单边主义和保护主义政策。

四、军事安全的博弈

- 军事扩张与防御:美国对中国军事现代化(尤其是海军力量的快速扩张)感到担忧,认为这可能威胁到美国在亚太地区的军事存在。中国则强调其军事发展是出于自卫和维护国家主权的需要,尤其是在南海、台湾问题上持强硬立场。

- 军事同盟与军事演习:美国通过加强与日本、韩国、澳大利亚等亚太盟友的军事同盟关系,并频繁在南海、台湾海峡进行军事演习,以遏制中国在该地区的军事扩张。这种“围堵”策略被中国视为对其国家安全的威胁。

五、全球秩序和国际规则之争

- 国际机构与多边主义:中国近年来在联合国、世贸组织(WTO)、国际货币基金组织(IMF)等国际机构中发挥了越来越大的影响力。美国则指责中国利用这些平台来扩大自身利益,并试图修改现有国际规则以符合其战略目标。

- 全球治理模式的竞争:美国倡导以自由民主为核心的国际秩序,而中国则提出了“人类命运共同体”理念,强调多极化和多边合作。这种不同的全球治理模式代表了两国对国际秩序未来走向的不同愿景。

六、心理与历史因素

- “修昔底德陷阱”:许多国际关系学者认为,中美关系正在陷入所谓的“修昔底德陷阱”——即一个崛起的大国与一个现存大国之间的冲突不可避免。美国对中国的崛起感到不安,而中国则对美国的遏制策略感到警惕。

- 历史记忆与民族自豪感:中国的崛起带有强烈的民族复兴情结,而美国则在心理上难以接受其全球霸权地位被挑战。这种历史记忆和民族情感使得中美之间的对立更加复杂。

结论

中美矛盾的本质是多维度的:既有全球领导权的争夺,又有价值观和意识形态的对立,还有经济、科技、军事等方面的激烈竞争。随着中国的持续崛起和美国对其挑战的应对,中美关系将继续在合作与竞争之间摇摆。如何在维护各自核心利益的同时,找到共存的空间,避免冲突升级,将是未来中美关系的关键课题。这也是推动全球和平与稳定的重要挑战。

本文部分内容由AI大模型辅助生成。