兰德公司

兰德智库:中国从俄乌战争中吸取的教训

文/毕研韬 兰德公司(RAND)2025年发布报告《China’s Lessons from the Russia-Ukraine War: Perceived New Strategic Opportunities and an Emerging Model of Hybrid Warfare》,系统梳理了中共与解放军从俄乌战争中提炼的认知、策略与能力调整方向 作者(Howard Wang、Brett Zakheim)基于中方官方与半官方论述、军事学术圈分析等公开资料,指出中国并非简单照搬俄方模式,而是在理解战争动力后形成一套“混合化战争”学习路径与若干战略性机会认知。以下为本文对该报告主要观点的凝练与评述。 一、核心判断:中方视俄乌为“教科书式”的经验库,但重点是可借鉴的“机会”而非复制的战术 报告强调,中共与解放军将俄乌战争视为一场长期、分阶段、包含常规与非常规要素并行的范例。北京从中看到三类可利用机会:削弱对手联盟意志、通过非对称手段摆脱传统劣势、利用信息与经济杠杆,分化外部舆论,并降低潜在制裁的协调度与执行力度。换言之,中国更关注战略机会的制度化利用,而非单纯模拟俄罗斯的战争方式。...

2025-11-16台湾议题:中美竞争稳定化的关键试验场

基于兰德公司2025年报告《Stabilizing the U.S.–China Rivalry》的分析 文/毕研韬 一、台湾问题在中美竞争中的定位 兰德公司在其2025年报告《Stabilizing the U.S.–China Rivalry》中指出,台湾是中美战略竞争中最具危险性,但也最具可管理性的议题之一。 报告认为,尽管双方在政治目标上根本对立——中国将台湾视为国家统一的核心利益,美国则将台湾纳入其印太战略与民主价值体系,但在“防止危机升级、避免军事冲突”层面,仍存在可操作的稳定路径。 台湾对两国都具有结构性重要性:对中国而言,它是国家主权、领土完整与民族复兴的象征;对美国而言,它是印太地区的关键节点,牵涉防务同盟体系与全球科技供应链(尤其半导体)。 正因如此,台湾问题成为中美竞争中最容易触发误判的焦点,尤其在军事部署、外交信号与经济政策交织时。 二、兰德的基本判断:管理而非解决 报告的核心判断是:台湾问题在中短期内无解,但可以被稳定化。 所谓“稳定化”,并非达成政治妥协,而是通过政策设计与沟通机制,使台湾海峡局势在“无重大冲突、无强制统一”的条件下维持平衡。 兰德认为,真正的政策目标不应是立即“解决台湾问题”,而是延缓冲突爆发,维持脆弱但可管理的和平状态。换言之,在目标无法调和的前提下,稳定本身就是一种战略成就。 三、三层次政策建议矩阵 (一)短期:危机防控优先(1–2年) 目标:防止技术性摩擦被误判为战略攻击,维持最低层次的危机可控。 (二)中期:稳定竞争结构(3–7年) 目标:将台湾问题从爆发点降级为可管理争议,构建稳定竞争的结构性空间。 (三)长期:共存的制度化框架(5–15年)...

2025-11-05文章推介

2026年慕安会今日落幕:十大议题中七项影响中国战略环境

当欧洲在慕尼黑讨论自身安全未来时,中国已成为七成核心议题背后的关键变量。 文/毕研韬 第62届慕尼黑安全会议于2026年2月13日至15日在德国慕尼黑召开,来自120多个国家的政要、专家与安全界人士参会。会议在全球战略持续震荡、跨大西洋联盟面临深刻调整的背景下展开,被认为是检视当前国际安全格局走向的年度关键论坛。 一、“破坏性政治”与全球秩序的诊断 慕安会主办方在会前发布的《2026年慕尼黑安全报告》以“破坏性政治”为分析框架,认为世界主要安全与治理机制正受到来自内部和外部的双重冲击,传统规则基础受到侵蚀。报告特别指出,国际体系的不稳定性正在上升,各方在合作与竞争之间的张力加剧。 二、对跨大西洋关系的重新校准 跨大西洋合作是本届会议反复被提及的主题。大会开幕时,会议主席沃尔夫冈·伊辛格指出当前美欧关系处于十字路口,传统的合作模式正在被重新审视。多个欧洲国家领导人呼吁美国回归理性联盟政策,同时强调欧洲应在北约内部增强话语权和责任分担。 三、对欧洲防务自主性的探索 德国总理默茨与法国总统马克龙在会议期间就加强欧洲防务自主性进行了实质磋商,包括对欧洲核威慑机制的可能性展开对话。这一系列讨论反映出在美国战略重心转向印太的背景下,欧洲在安全保障上寻求更大独立性。 四、北约角色与联盟机制的未来 北约在会议中依然是核心议题,北约秘书长吕特强调欧洲在未来安全架构中需要承担更重要的角色,强调增强联盟内部协调的必要性。与会各方就如何调整北约以应对新的地缘战略挑战进行了广泛对话。 五、俄乌战争的战略走向...

2026-02-14特朗普要关闭VOA等联邦对外媒体

文/毕研韬 当地时间3月14日(周五),美国总统特朗普签署行政命令,决定削减7个联邦政府机构,包括美国全球新闻署(UASGM)。 USAGM负责运营和支持美国国际广播网络,包括美国之音(VOA)、自由欧洲电台/自由电台(RFE/RL)、自由亚洲电台(RFA)、中东广播网(MBN)和古巴广播办公室(OCB)等。 3月15日(周六),美国之音、自由亚洲电台、自由欧洲电台和其他兄弟媒体的数百名记者和其他雇员收到电子邮件,通知他们将被禁止进入办公室,交出记者证、商务电话和其他设备。 此举遭到新闻自由机构与人士的批评。作为传播学教授,我曾发表数篇关于VOA、RFA的评论文章,并将密切关注VOA等媒体的命运。

2025-03-16Trump’s Tariff War: What Has It Revealed?

By Bi Yantao I. The Real Purpose of Trump’s Tariff War Trump...

2025-04-18特朗普对华关税战思想来自一家智库?

文/唐摩崖 2023年,美国传统基金会发布了Mandate for Leadership: The Conservative Promise的第12个版本,即《2025计划》(Project 2025),提出了一套面向下一届保守派政府的联邦政府改革蓝图,涵盖经济、外交、国家安全等多个领域。作为美国保守主义思想的重要基地,传统基金会一向对中国持强硬乃至敌对立场。 虽然特朗普曾在公开场合否认与该计划有关,声称“未参与,也未看过”,但在对华关税政策方面,特朗普与该计划在理念与路径上高度一致,甚至可谓“惊人一致”。 政策主张的高度一致 高额关税策略:特朗普与《2025计划》均主张通过高额关税对中国施压,以推动制造业回流并实现供应链“去中国化”。2025年初,特朗普提出对中国商品征收额外高额税率,使整体对华关税平均水平达到145%。这一政策虽然在力度上超出《2025计划》的建议范围,但方向一致,均体现出“以战代防”的激进贸易战略思维。 关税作为国家安全工具:《2025计划》和特朗普本人都强调:关税不仅是经济调节手段,更是国家安全与战略博弈的工具。《2025计划》指出,美国应利用关税反制中国的国家主导型经济结构与军事扩张,彻底打破“自由贸易神话”。特朗普政府的政策主张体现了这一思路,尤其是在科技出口管制、对中资投资限制、敏感领域审查等方面,关税政策往往与战略遏制措施同时出现,构成一个“经济安全即国家安全”的封闭逻辑框架。...

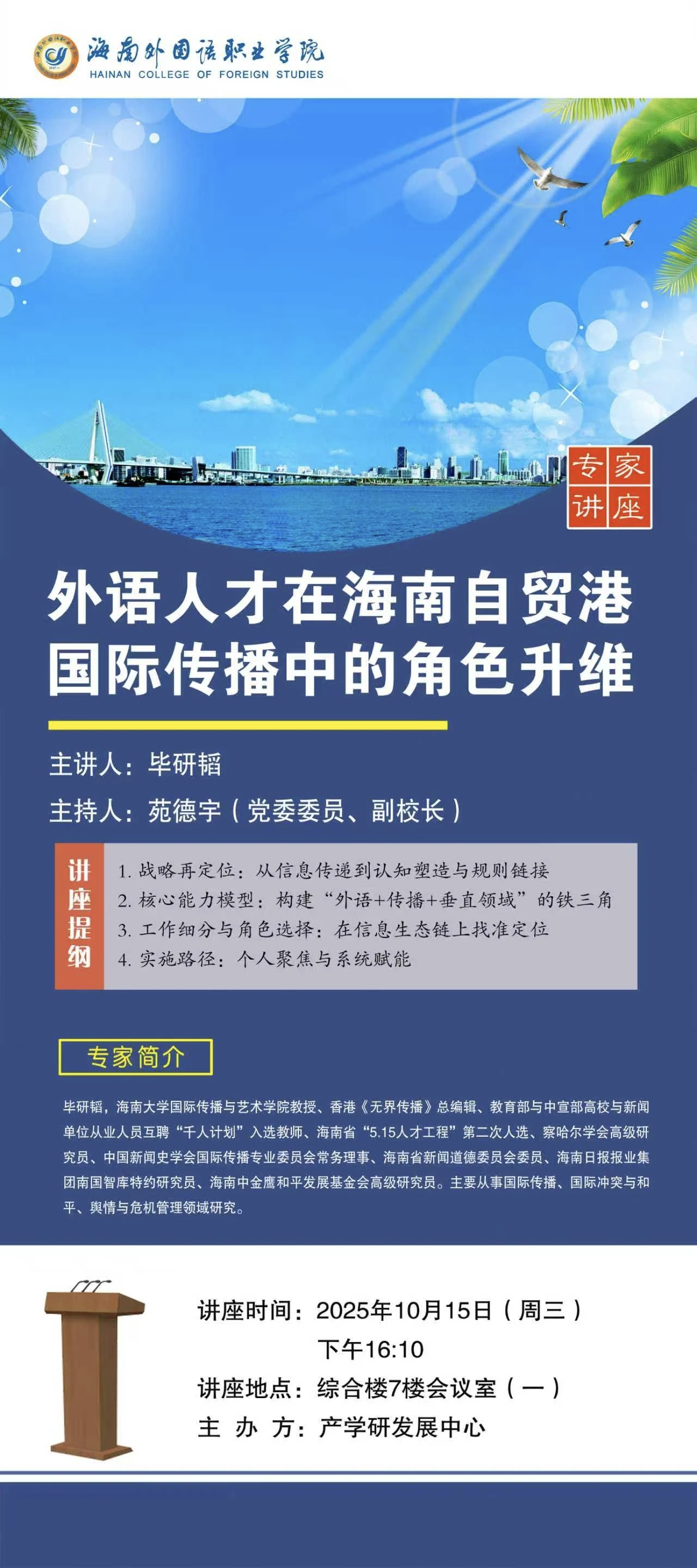

2025-05-08毕研韬教授赴海南外国语职业学院交流

外语人才如何赋能自贸港建设?毕研韬教授海南外国语职业学院交流。 文/唐摩崖 2025年10月15日下午,应海南外国语职业学院校长黄学彬教授邀请,海南大学国际传播与艺术学院毕研韬教授赴该校开展学术交流,并作题为《外语人才在海南自贸港建设中的角色》的专题报告。报告由该校党委委员、副校长苑德宇教授主持,相关专业50余名教师参加了交流活动。产学研发展中心副主任孙博作总结发言。 在报告中,毕研韬教授指出,外语人才应从“翻译者”向“认知塑造者”转型,这一过程需要系统学习传播学的基本理论,特别是意义建构与传播效果相关知识,并注重传播生态的整体建构。毕教授还重点分析了当前海南自由贸易港的国际传播生态,结合实践探讨了外语人才的转型路径与能力要求。 海南外国语职业学院始建于1947年,是海南省唯一一所公办全日制外语类高等职业院校。学校坐落于中国首个滨海卫星发射基地——文昌市,目前已开设18个外语语种课程,实现东盟语种全覆盖,是全省外语语种设置最为齐全的高校。

2025-10-16路透社:2025年中美战略对峙深化

中美战略对峙深化正对地区稳定与全球格局产生重要影响。 文/毕研韬 纵观2025年,中美两国在战略、经济、安全以及地区影响力等核心议题上的对峙态势不断加剧。尽管双方在个别议题上仍保持着接触与有限合作,但冲突性政策频繁出台,彼此信任程度未见明显改善。这一态势正对地区稳定与全球格局产生重要影响。 一、台湾问题成为最新摩擦焦点 近期,美国政府宣布了一项约111亿美元的对台军售计划,这是迄今为止对台湾规模最大的一笔武器销售。此次军售涵盖高机动火箭系统(HIMARS)、榴弹炮、无人机等装备,旨在提升台湾所谓的“防御能力”。台湾方面表示,这将增强其军力,并计划增加约400亿美元的国防预算以配合这一举措。 这一军售行为再次激怒了中国政府。北京将台湾视为核心利益问题,认为美国此举严重损害中国主权,破坏地区和平稳定。中国国防部随后发表声明,将加强军事训练,并“采取果断措施”维护国家主权与领土完整。北京方面认为,美国的军售行动不仅违反“一中原则”,还可能加剧台海两岸潜在冲突风险,进一步拉高中美军事对峙的紧张程度。 二、国防授权法案引发中方强烈反对 中国对美国最新通过的国防授权法案(NDAA)中针对中国的多个条款表示强烈不满。中方认为这些条款夸大所谓“中国威胁”,损害了中国的主权、安全及发展利益,并已多次向美方提出严正交涉。中国要求美国不要实施相关内容,否则中方将采取必要措施捍卫自身利益。这一立场表明,除具体的军事销售事件外,美国在国防立法中纳入有关中国的内容,也被视为战略对抗的一部分,使两国在安全政策层面的分歧进一步加深。 三、经济与技术领域摩擦持续升级 除安全与军事议题外,中美在贸易与科技领域的摩擦也持续不断。美国政府已对涉及高端技术的芯片销售启动审查,这项审查可能使美国芯片制造商英伟达(Nvidia)向中国出口先进AI芯片的许可获批与否面临关键抉择。此举表面上看似有利于缓解技术封锁,但也引发美国内部担忧,担心技术流向中国可能强化其军事与AI能力。 与此同时,在全球供应链与地缘经济领域,中国企业正寻求将部分业务转移至第三国,如新加坡,以规避中美紧张关系带来的商业风险。这一趋势反映出跨国经营者在战略竞争环境下的调整与重塑。 四、中美在地区冲突调解中保持“竞争兼合作”姿态...

2025-12-22