学术腐败

中国的论文发表,约60%存在买卖成分

文/邵一诚 在中国,论文发表已发展为一个高度制度化甚至部分异化的社会-商业系统。尽管有不少学者依然坚持学术规范,但论文买卖现象在现实中广泛存在,形式复杂,结构隐蔽,规模不容小觑。 笔者与若干学术期刊编辑、科研人员、论文中介及研究生交流后,对当前人文社科领域中文期刊的发表情况进行了系统性估算。初步判断是:约60%左右的论文发表存在不同程度的买卖成分——涵盖赤裸裸的金钱交易与资源互换型的“非货币交易”。 我们将论文买卖分为以下几类: 一、明码标价发表(直接货币交易) 最为显性的论文买卖即是作者通过中介或直接与期刊联系,支付费用获取发表机会。 根据2020年的市场调查,在人文社科领域的C刊(CSSCI来源期刊)中,一篇论文的市场价通常在6-10万元之间,一般核心期刊为3-5万元或更低。 上表是作者收到的论文中介广告,其中W代表万。8W就是8万人民币。 2009年《中国青年报》曾报道,中国论文买卖市场当年估值已达10亿元人民币。15年后的今天,这一规模或早已翻番。根据《科技与出版》期刊2022年发布的一项匿名问卷调查,在受访的327位高校教师中,约28.4%承认“了解或曾参与过论文付费发表”。 二、单位合作与“捆绑式赞助”(准货币交易) 一些高校或研究机构以“战略合作”名义,向期刊提供一次性资助(如50万元或更多),期刊则为其提供若干篇论文发表额度。这种方式并不直接标价,但实际是“打包买版面”,且多附带“引用本刊文献”等要求。 三、权力互惠型操作(非货币交易) 期刊编辑部倾向于优先发表具有较高学术地位、一定行政职务或项目资源的作者文章,部分则源于潜在的“资源互换”。例如,博导、院长、重点课题负责人可借期刊提升个人影响力,而期刊也可因此提升引用率或其它资源。在部分案例中,甚至出现院系承诺在主编退休后聘其为教授,作为长期发文回报。 四、主编兼职与隐性挂名(兼具货币交易和非货币交易性质) 期刊主编受聘于某高校、研究机构或课题组,获取一定直接利益,并保障发文通道。这些文章表面合规,实质上作者身份构成中已隐含资源交换。部分中介平台提供“课题挂名+论文共著+基金推荐”一条龙服务,进一步模糊了学术与交易的边界。 五、系统性压力与被动卷入 需要强调的是,很多作者并非主动寻求买卖,而是被“成果指标”与“晋升评审”倒逼。部分省部级课题要求两篇C刊结项,否则资金无法拨付。这类制度性诱因正是买卖蔓延的温床。 结语 如果说20年前的论文买卖还是局部的腐蚀,那么今天已演化为结构性异化:制度激励失衡、期刊资源集中、学术共同体弱化、权力资本下沉,导致“论文”这一学术成果的载体越来越成为利益的交换品。 但也应看到,依然有大量编辑部坚持匿名审稿与审理标准,很多高校学者在严苛环境下努力正规投稿。在这个意义上,我们应避免将“论文买卖”一概而论,更应追问:是哪些权力结构和评价制度,为这种交易提供了制度正当性? 对症下药,方可重建学术伦理与公共信任。 欢迎读者补充与批评。

2025-05-26中国高校学术十大乱象

文/石敢当 近期,中国若干微信视频号,如《必记本SVIP》、《麦可思研究》、《学术国际》,纷纷向高校学术开火,试图揭开中国高校学术领域的泡沫和脓包。 不了解高校的网民很可能不以为然,甚至认为夸大其词,思想极端,而高校普通教师却感同身受,并认为这只是冰山一角。这种认知悬殊乃至对立,已成为关乎高校的一大安全隐患。政府和社会应允许并支持暴露这些积弊,否则讳疾忌医,高校就会成为休眠的火山。在时代跃迁之际,高校管理现代化不应成为无人敢碰的“禁忌”。 概言之,目前中国高校存在以下十大乱象。 1. 学术官僚化与权力寻租 行政主导科研,外行领导内行,科研资源分配不公,关系决定项目与成果。 2.拉帮结派、学术圈层化 学术团体、评审小组存在地域、师承、学派“抱团”现象,影响项目审批与学术公平。 3.职称评审与帽子工程 科研评价机制畸形,催生“人才帽子注水”现象,各种评选掺杂非学术因素,帽子泛滥和异化,稀释其含金量。 4 行政驱动学术发展 学术与职称、考核挂钩,教师被迫围着指挥棒转,教书育人已让位于项目和论文。 5. 学术造假泛滥 数据伪造、论文抄袭、成果剽窃、代写代投,严重损害学术诚信与科研生态。 6.科研经费报账难 普通科研人员不是在报账,就是在报账的路上。报账流程繁琐、票据要求严苛、用途限制多。 7.论文低质重复 “唯论文”评价体系盛行,导致追求数量而非质量,催生大量低水平、重复性、拼凑式研究。 8.学术期刊乱象 核心期刊售卖版面、引用率造假、人为操作影响因子、圈子审稿、人情发表、审稿周期过长与“突击审稿”并存。...

2025-04-17文章推介

解决台湾问题最终是西藏模式吗?

文/梅念安 中国大陆近日流传一段台湾新闻节目,台湾新闻人陈凤馨说,她很担心解决台湾问题最终是用西藏模式。所谓“西藏模式”,就是宣布独立不成,打了一仗之后被迫签订和平协议。 台湾问题会被迫走向西藏模式吗? ChatGPT分析说,如果冲突发生并以北京胜利告终,北京是否会采取类似1951年西藏模式的安排(与台湾当局签署和平协议)尚难确定。考虑到台湾社会的不同政治生态,统一后的治理模式可能更倾向于“一国两制”或某种新的框架,而非完全复制西藏的历史进程。 ChatGPT阐述道:中国政府目前仍坚持“和平统一,一国两制”方针,尽管对“台独”态度强硬,但官方表态仍倾向于通过经济、文化、社会融合推进统一进程。如果台湾没有正式宣布独立,北京可能仍会努力避免直接的军事冲突,以降低代价和外部干预的风险。 那么台湾何去何从?ChatGPT认为,如果台湾维持现状,不推进法理“独立”,大陆短期内可能仍以融合策略为主,不急于采取武力手段。如果台湾宣布独立,并得到某些外部势力的军事支持,那么军事冲突的风险显著上升,北京可能会采取更直接的行动。 本人认为,ChatGPT的分析总体上是可信的,只不过我笃信:如果台湾宣布独立,那么军事冲突就不可避免,无论代价有多大。 问题是,现在哪些势力在推动两岸走向军事冲突?

2025-03-28CWB:Bridging the Cognitive Divide Between Government and Public

By Editorial Team of Communication Without Borders(CWB) Since the publication of the...

2025-07-27毕研韬团队战略传播作品目录

(以发表时间为序;2025年8月8日更新) 第一部分 专著及图书章节 第二部分 期刊论文 第三部分 报纸文章 毕研韬.解码美国战略传播.《海南日报》,2014年1月1日A06版

2025-08-08特朗普与泽连斯基为啥在白宫激烈争吵

2月28日,美国总统特朗普、副总统万斯与到访的乌克兰总统泽连斯基在白宫举行会谈,然而这场原本旨在讨论援助与战局的会议最终演变成了一场激烈争吵。特朗普在会前曾公开称泽连斯基是“独裁者”,而泽连斯基则回击说,特朗普“生活在俄罗斯的虚假信息空间中”。两人言辞交锋的背后,反映了特朗普政府对俄乌战争政策的重大调整,以及美国和乌克兰之间在军事援助、安全保障与外交策略上的深刻分歧。 美国政策的重大转向:从“全面援助”到“交易型外交” 特朗普接替拜登担任总统后,美国对乌克兰的政策发生了急剧变化。拜登政府时期,美国是乌克兰最坚定的支持者,不仅提供了数百亿美元的军事和经济援助,还推动北约国家加强对乌克兰的支持。然而,特朗普上台后强调“美国优先”,认为华盛顿不能无条件继续援助乌克兰,而是应该采取更务实的“交易型外交”策略: 白宫争吵的核心分歧 这次争吵不仅是特朗普和泽连斯基的个性冲突,更是两国在以下关键问题上的立场分歧: 1. 美国是否继续提供大规模援助 2. 俄乌战争的未来方向:战争还是谈判? 3. 乌克兰的安全保障问题 结论:乌美关系进入新阶段,乌克兰战略困境加深...

2025-03-01号外!美国“28点俄乌和平方案”核心要点

美国提出的”28点俄乌和平方案“目前备受争议。 文/毕研韬 一、方案性质与当前状态 2025年11月,美国向乌克兰提交了一份“28点俄乌和平方案”。据多家媒体报道,这项方案系美俄双方特使斡旋下形成的,并获得了特朗普总统的支持。方案涵盖乌克兰和平、安全保障、欧洲安全以及美俄/美乌未来关系。 目前,该方案尚未被乌克兰正式接受。特朗普曾公开设定 11月27日 为接受最后期限。 俄罗斯方面表示愿进行实质性谈判,但强调对细节还需深入讨论。 对此,泽连斯基称乌克兰面临艰难抉择,但强调尊严与自由是底线。 同时,欧洲盟友对方案中某些条款 (如领土、裁军) 表示强烈保留。...

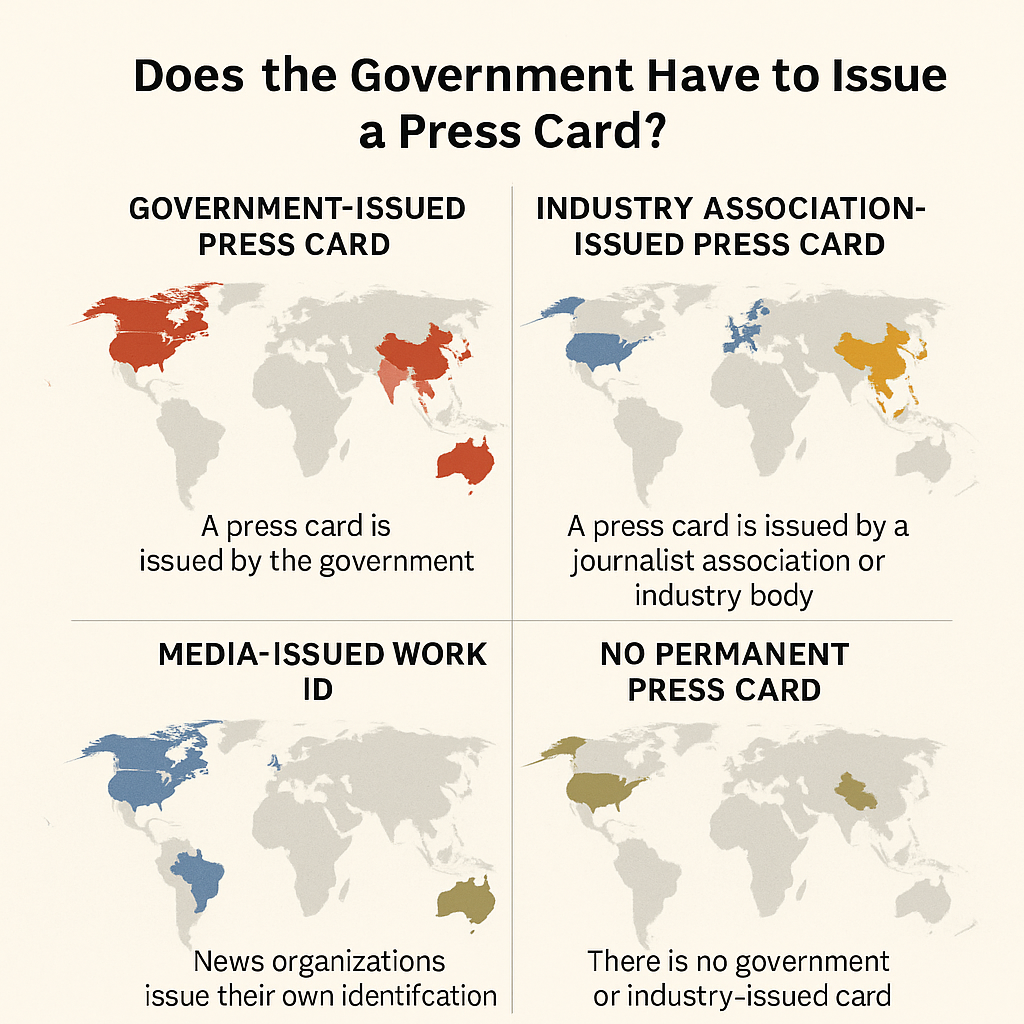

2025-11-22记者证必须由政府颁发吗?

在国际上,记者证并非普遍由政府颁发,大多数国家依靠媒体机构或行业组织确认记者身份,只有少数国家实行行政许可制度。 文/陈卓然 在中国,记者证由国家新闻出版署统一颁发,是新闻从业的法定凭证。持证记者必须隶属于已注册的新闻机构,并通过年度审核。没有这一证件,记者身份在法律上难以成立,采访也可能缺乏合法性。因此,不少中国读者容易产生一种印象:记者证理所当然应由政府颁发。 然而在国际上,情况并非如此。在绝大对数国家,记者证由媒体机构或行业协会颁发,而非政府。最常见的有两种形式:一种是媒体内部工作证(Press ID),由新闻机构自行制作,作为雇佣和身份的证明;另一种是行业组织记者证(Press Card),由记者协会或多家媒体组成的联合机构管理,在新闻行业内广泛认可。以英国为例,UK Press Card Authority 集合了多家媒体与行业协会,统一发放标准化记者证;法国的 Carte de...

2025-08-08