王沪宁

王沪宁论中美外交风格差异

早在1994年,王沪宁就以独特的政治文化视角,预见了中美外交博弈格局的深刻变化。 文/毕研韬 1995年,上海人民出版社出版了王沪宁日记《政治的人生》,他在该书第116页写道: 上面这段话,是王沪宁1994年6月7日的日记。对此,我个人的理解是:随着中国的经济实力增强,中美谈判时,美国不能总是要求中国让步,反而在需要中国时不得不自己让步。与东方大国打交道,美国需要学习新的方式,否则会不断在亚洲碰壁。 置于1994年语境下看,这段话具有相当的前瞻性。当时中国刚进入高速增长阶段,但王沪宁已预见到中国的崛起会改变中美博弈格局。他对中美外交风格差异的对比也切中要害:美国强调制度化操作与利益计算的“技术主义、实用主义”,而中国更注重灵活权变与“政治艺术”。他同时预言,美国若不调整思维方式,势必在亚洲屡遭挫折。这一判断在随后二三十年的中美互动中不断得到验证,显示出作者的洞察力与战略远见。 注:“[外交]”是《无界传播》编辑加的。

2025-09-23中国会不会乱?王沪宁这样说

文/李沐阳 中国会不会乱?现任中共中央政治局常委王沪宁在1994年4月27日的日记里这样分析: “恐怕我们也要研究这个问题,要注意四大系统:军队,政党,干部和知识分子。只要这四个系统不发生问题,中国就能稳定发展。”(第85页) 这是他个人的答案吗?是,也不是。所谓是,这是他个人的观点;所谓不是,这代表了当时部分中国的政治学者的看法,反映个人探索与外界塑造交互作用的结果。 关于干部的重要性,王沪宁在1994年4月28日的日记中写道: “大家谈到了干部工资太低的问题。这样的话,中国的管理是不能搞好的,社会的优秀人才往哪里去,如果没有一个良性的机制,优秀的人才就不会往党和国家的管理中枢中流动,这样的核心管理从长远来说就会发生问题。这是战略问题。”(第87页) 这两段话,即使今天品读,对理解当今中国都有莫大的启迪。

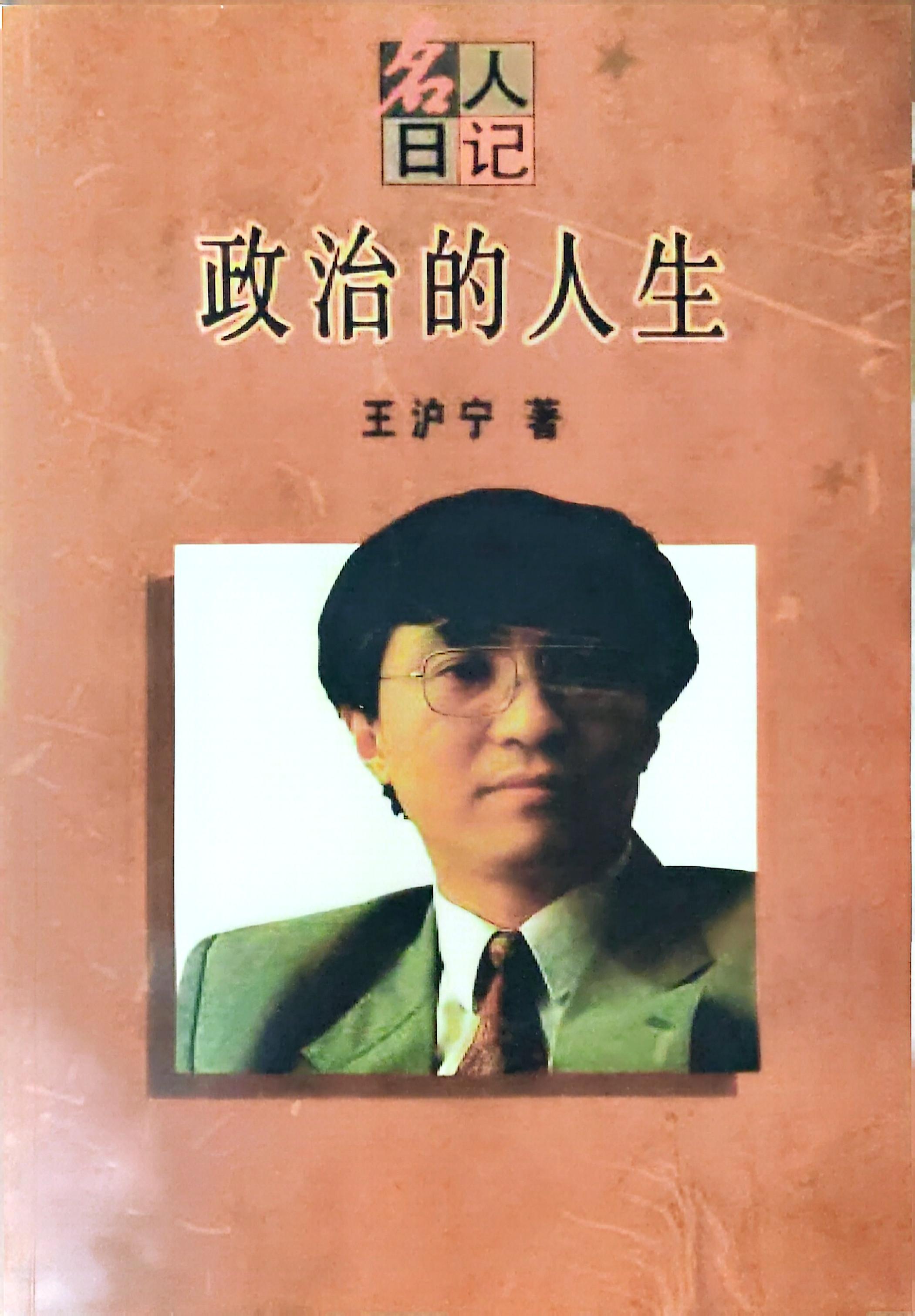

2025-03-31王沪宁《政治的人生》评析

王沪宁《政治的人生》评析 ——传播学与教育学视角 文/毕研韬 2024年11月21日,新加坡《今日亚洲》主编万佳葆兄嘱我抽空读读王沪宁的《政治的人生》,并从新加坡遥控让小钟给我送来一本纸质书。今天我终于能静下来再次打开此书,恭恭敬敬地逐字逐句学习。 在经典意义上,一个人的著作,无论出版时间多么久远,后人都能从中一窥作者的内心世界,并据此解读其人生轨迹。特朗普在1987年11月出版的《做生意的艺术》(Trump: The Art of the Deal)中,就预设了他今天“交易式外交”的逻辑。 《政治的人生》是一本日记,读来远比严肃的学术著作有趣,这也反映作者的创新思维。今天,我主要从我的专业(传播学)视角,评析他的见解与今日传播学理论的相互印证之处。我一生都在学校里读书、工作,可以称作资深教育工作者,所以也会顺便从教育学的视角,偶尔阐述下感悟。 《政治的人生》记录了王沪宁一年间的日记。虽然日记中只有月份和日期,但扉页上注明这是“名人日记1994”,可见这是王沪宁1994年间的日记。 在我看来,政治学、传播学、教育学,都是从不同理论视角出发,探讨社会运行的规律,所以学科理论之间不应相互抵牾。只不过分析视角不同,揭示的现象与规律不尽相同,所以相互借鉴学习对各门学科都有益处。 从1986年上大学起,我就开始研究国际传播,至今已有39年。传播学本来就是一门交叉学科,而国际传播学更是传播学与国际关系深度融合的产物。正如我多次在课堂上强调的,不掌握国际关系理论、不谙熟国际政治态势,就很难成为优秀的国际传播专家。今后更是如此。 在我看来,国际关系从根本上是以国际传播的形式呈现的,而国际传播则是推动国际关系演化的核心手段。有人可能不认同这一表述,我想那是因为对国际传播不了解。传播介质包括语文、图像和行动。国际之间的政治、经济、军事、文化、社会等领域的互动,最终都作用于人的认知,所以都是传播行为。 我的评析可视为政治学与传播学之间的一次非正式的学科对话,而这样的交流对我的传播学研究自然会有诸多启迪。 2025年3月28日于海南大学

2025-03-28文章推介

西方科技“铁幕”将如何影响中国

文/毕研韬 西方科技“铁幕”将如何影响中国?北京时间2025年3月3日22时左右,我请DeepSeek-R1和ChatGPT分别做了分析。 DeepSeek-R1生成了一千字左右的分析报告,大致代表中国官方看法,其结论如下: 当前格局本质是全球科技权力再平衡的过程。美国试图通过“硅幕”维持技术霸权,但中国凭借市场规模、产业链完整度和创新加速度,正在改写“中心-边缘”的传统技术秩序。这场博弈的终局,或将催生多极共存的新科技生态体系。 ChatGPT也生成了一篇分析报告,基本反映了美国主流社会的认知,其结尾总结道: 西方科技“铁幕”对中国无疑构成重大挑战,尤其是在短期内会对高端科技产业造成冲击,影响部分企业的全球竞争力。然而,这一封锁也倒逼中国加速自主创新,推动产业链国产化和国际科技合作的多元化。在可预见的未来,全球科技竞争将进一步加剧,中美及其科技联盟的竞争将成为全球格局变化的重要因素。 我请DeepSeek-R1和ChatGPT比较两篇分析报告。Deep Seek-R1在比较报告的结尾处写道: DeepSeek和ChatGPT在分析西方科技“铁幕”对中国的影响时,均从技术突破、经济权力格局、国际科技体系分裂等角度进行了深入探讨。两者在分析中各有侧重,但均强调了中国在应对科技封锁方面的积极态度和策略。 ChatGPT在比较中特别提到了二者的立场与价值判断,原文如下: 立场与价值判断 维度...

2025-03-04中国会不会乱?王沪宁这样说

文/李沐阳 中国会不会乱?现任中共中央政治局常委王沪宁在1994年4月27日的日记里这样分析: “恐怕我们也要研究这个问题,要注意四大系统:军队,政党,干部和知识分子。只要这四个系统不发生问题,中国就能稳定发展。”(第85页) 这是他个人的答案吗?是,也不是。所谓是,这是他个人的观点;所谓不是,这代表了当时部分中国的政治学者的看法,反映个人探索与外界塑造交互作用的结果。 关于干部的重要性,王沪宁在1994年4月28日的日记中写道: “大家谈到了干部工资太低的问题。这样的话,中国的管理是不能搞好的,社会的优秀人才往哪里去,如果没有一个良性的机制,优秀的人才就不会往党和国家的管理中枢中流动,这样的核心管理从长远来说就会发生问题。这是战略问题。”(第87页) 这两段话,即使今天品读,对理解当今中国都有莫大的启迪。

2025-03-31中国国际传播成败,取决于决策者,而非执行者

国际传播的成败,取决于决策层的认知水平。 文/毕研韬 在全球格局持续调整、信息传播高度碎片化的今天,国际传播早已不只是“把话说出去”,而是能否影响他国认知、塑造外部理解、减少误判风险的能力。 很多人把国际传播成效不佳归因于平台不足、技术落后或执行不力。但真正决定上限的,并不是执行层,而是决策层。决策者的认知高度,就是国际传播能力的“天花板”。 一、国际传播的关键不在“说什么”,而在“怎么判断” 国际传播不是简单的信息发布,而是围绕议题选择、表达框架、受众心理和国际舆论结构进行的系统性布局。 如果决策者不能准确判断外部世界在关心什么、如何理解中国、在哪些问题上存在认知落差,那么无论投入多少资源,传播都可能“声音很大、影响很小”。 很多时候,问题并非努力不够,而是判断出现偏差。判断偏差来自认知结构,而认知结构来自信息来源。 二、问题在于决策者听谁的 在高度复杂的国际环境中,决策者不可能凭个人经验理解全部外部舆论结构。认知必须依赖专家,但现实中,真正影响决策的,并不一定是研究最扎实的人。 在一些场合,行政级别高、头衔响亮、社会名气大的人更容易被邀请“站台”或参与讨论。行政部门往往默认:职位高,水平就高;头衔大,判断就权威。 然而,国际传播是一项高度专业化工作。长期研究海外传播结构、跟踪舆情数据、理解跨文化差异的学者,未必拥有显赫的行政身份。相反,真正做研究的人,往往只是普通教授或研究人员。...

2026-02-18中国软实力跃居全球第二,这说明什么?

国家的国际形象是软实力与硬实力交互作用的结果。 文/毕研韬 2025年2月20日,英国品牌金融咨询公司(Brand Finance)发布了《2025年全球软实力指数》(Global Soft Power Index 2025),显示中国以72.8分超越英国,成为全球第二大软实力国家,仅次于美国。这是中国在该指数历史上的最高排名。该报告基于对来自100多个国家的超过170,000名受访者的调查,评估联合国193个会员国在国家品牌认知与国际影响力方面的表现。 一、排名上升反映的核心变化 《2025年全球软实力指数》指出,中国在八大软实力支柱中的六项指标实现显著增长,包括文化与遗产、媒体传播、教育与科学、国际关系、可持续发展和商业贸易等多个维度。报告强调,中国在以下方面的改进是其软实力跃升的关键动力: 经济吸引力提升:中国的经贸活动规模庞大,市场吸引力与贸易伙伴关系持续扩大,这为提升国际认知奠定了基础。 文化输出与品牌影响力增强:不仅传统文化的国际传播有所扩大,新兴文化产品和国内品牌在海外市场的曝光度也显著提高。...

2026-02-20特朗普与泽连斯基为啥在白宫激烈争吵

2月28日,美国总统特朗普、副总统万斯与到访的乌克兰总统泽连斯基在白宫举行会谈,然而这场原本旨在讨论援助与战局的会议最终演变成了一场激烈争吵。特朗普在会前曾公开称泽连斯基是“独裁者”,而泽连斯基则回击说,特朗普“生活在俄罗斯的虚假信息空间中”。两人言辞交锋的背后,反映了特朗普政府对俄乌战争政策的重大调整,以及美国和乌克兰之间在军事援助、安全保障与外交策略上的深刻分歧。 美国政策的重大转向:从“全面援助”到“交易型外交” 特朗普接替拜登担任总统后,美国对乌克兰的政策发生了急剧变化。拜登政府时期,美国是乌克兰最坚定的支持者,不仅提供了数百亿美元的军事和经济援助,还推动北约国家加强对乌克兰的支持。然而,特朗普上台后强调“美国优先”,认为华盛顿不能无条件继续援助乌克兰,而是应该采取更务实的“交易型外交”策略: 白宫争吵的核心分歧 这次争吵不仅是特朗普和泽连斯基的个性冲突,更是两国在以下关键问题上的立场分歧: 1. 美国是否继续提供大规模援助 2. 俄乌战争的未来方向:战争还是谈判? 3. 乌克兰的安全保障问题 结论:乌美关系进入新阶段,乌克兰战略困境加深...

2025-03-01China’s International Communication Depends on Decision-Makers

The success or failure of China’s international communication hinges on the cognitive...

2026-02-19