长江和记实业有限公司

李嘉诚旗下长和雇“枪手”为卖港口辩护

文/梅念安 香港《南华早报》3月25日报道,香港地产代理公司Dorbo Realty董事总经理陈志宝(Rickey Chan Chi-po)透露,李嘉诚家族企业长江和记实业有限公司(长和)内部一名联络人曾要求他在3月12日发表专栏文章,为长和出售港口的交易辩护。 发表该专栏文章旨在淡化美国在交易中的角色,强调关键人物是意大利裔瑞士人、地中海航运公司集团总裁迭戈·阿蓬特(Diego Aponte),并强调长和仍保留了内地及香港的港口资产,如深圳盐田港和香港国际货柜码头,显示对本港及内地航运前景的重视。 陈志宝拒绝透露向他提供专栏材料的长和高管姓名。截至今天,长和也未就此发表评论。

2025-03-28文章推介

Trump’s Tariff War: What Has It Revealed?

By Bi Yantao I. The Real Purpose of Trump’s Tariff War Trump...

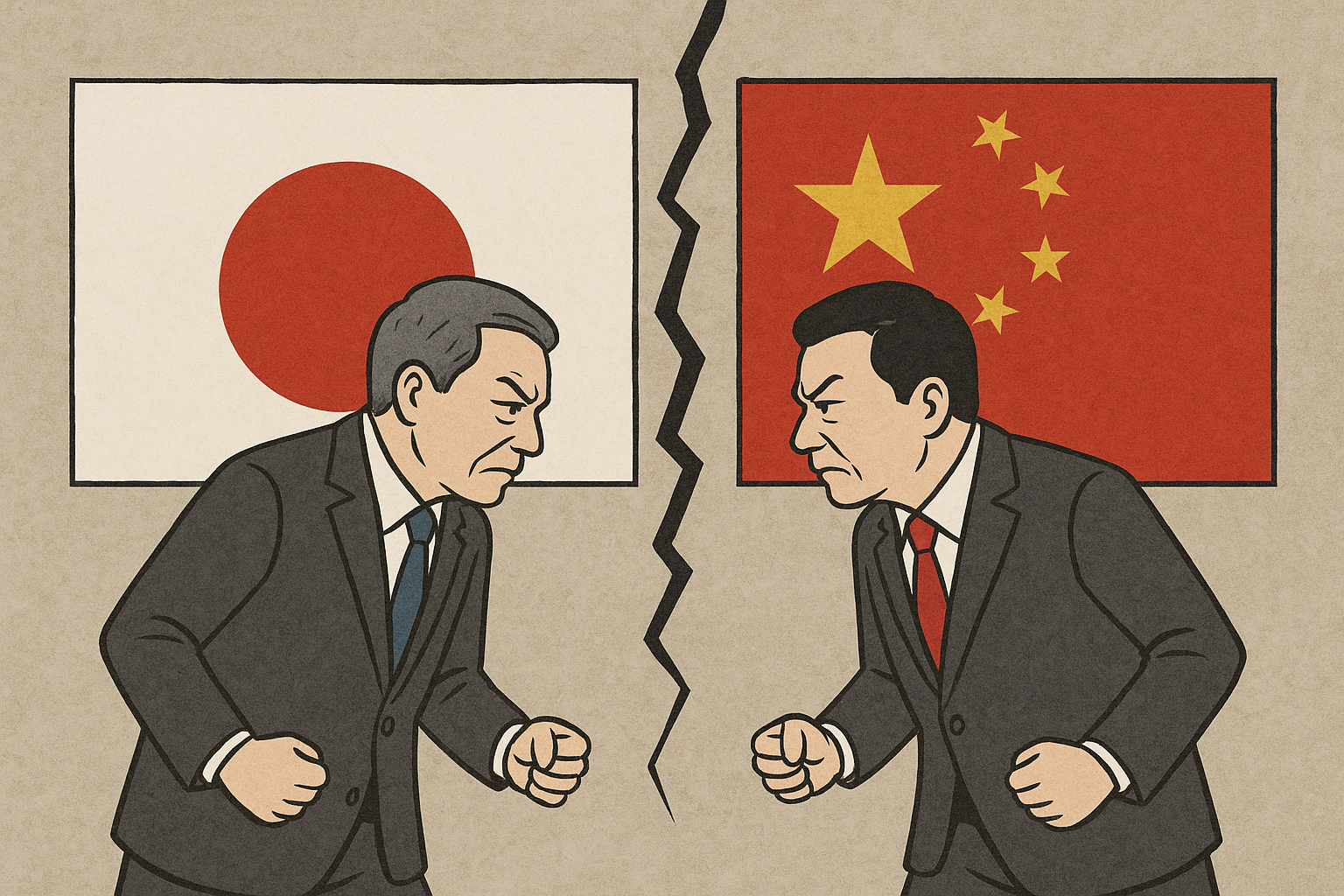

2025-04-18毕研韬:中日目前的紧张关系将如何收场?

中日关系再次进入一种微妙而坚硬的状态:并非对抗到临界点,却始终难以回归稳定。表面上,两国的摩擦集中在东海、台海与技术管制等具体议题,但其背后是区域安全结构、经济链条重组与国内政治变迁交织而成的复合性紧张。这一局势将如何收场?答案不会是某个戏剧性的转折,而是一个长期化、分层次、动态均衡的过程。 一、结构性矛盾决定紧张关系的持久性 中日关系的核心张力来自结构,而非事件。 其一,东亚安全结构正在重新调整。日本的安全政策正由“专守防卫”向“有限进攻能力”转变,与美国在前沿部署上的协同不断增强。对中国而言,这意味着其在西太方向面临一个战略上更主动的近邻,而这种变化无法在短期内逆转。 其二,两国经济关系正在经历“部分脱敏”而非“全面脱钩”。日本对中国市场和制造链依赖仍深,但在半导体设备、高端制造材料等关键领域,正在强化管制、分散风险。技术层面的竞争性正在加深,从而削弱了以往的互信基础。 其三,国内政治趋向强化了对抗性预期。在日本,自由民主党内部的保守派在对华议题上影响力更大;在中国,周边安全态势使战略警觉成为政策制定的重要背景。双边政治结构都在收紧窗口,这使双方缺乏推动关系转好的强烈动机。 结构性因素的共同结果是:中日关系很难快速缓和,也不太可能走向失控。 二、安全领域的摩擦将进入“可控紧张”模型 未来数年,两国在东海与台海周边的安全接触将维持高频度。东海问题本身已从“领土争议”转向“日常化摩擦管理”,双方海空力量的接触是结构性的。这种摩擦具有两个特征:一是周期性升温,例如演训规模变化、侦巡频率上升;二是刻意维持不失控,双方均不愿让危机升级到军事冲突。 台海问题将是安全紧张的核心变量。随着日本在此议题上从“情势关注”转为“参与风险评估”,中国需要将日本视为潜在但不确定的局部参与者。这种“半参与”角色,会让中日安全关系更加敏感,但也促使双方强化危机沟通机制,以避免误判。 因此,中日的安全紧张更像一种“结构性噪音”:持续存在,但被双方控制在可管理区间内。 三、经济关系将经历再平衡,而非走向对立...

2025-11-21中美高校制度的根本分歧

——一场关于“大学是什么”的制度性对照 文/杨慧澜 在全球高等教育竞争日益激烈的当下,中美高校都拥有世界一流的研究能力和人才吸引力。然而,当我们跳出绩效层面的表象,深入制度结构的深层地基,会发现两国大学的运行逻辑在根本上背道而驰。本文试图揭示:中美高校制度的分歧,并非技术差距,而是治理结构与知识理念的系统性断裂。 一、权力来源不同:政治委任 vs 学术授权 中国高校校长由上级党委任命,多数具有正厅级甚至副部级身份,其主要职责是执行上级政策与维持政治稳定。校党委则作为实际权力中枢,全面领导学校事务。 美国高校的校长则由校董会选举产生,虽然也需处理政府关系,但其合法性源于学术共同体、校友、教职员工的信任授权。大学的最终使命由“内部共识”而非“外部命令”决定。 二、治理结构不同:行政主导 vs 教授治校 在中国,大学的权力结构高度行政化。教授委员会多为象征性咨询机构,重大决策由党委会、校务会掌握,大学不具备自我纠错能力。...

2025-06-12ChatGPT 用户规模再创新高:每周活跃用户突破 8 亿

文/毕研韬 根据数据研究公司 Demandsage 于 2025 年 8 月 14 日发布的统计数据,ChatGPT 的用户规模持续增长,展现出显著的市场影响力。 截至...

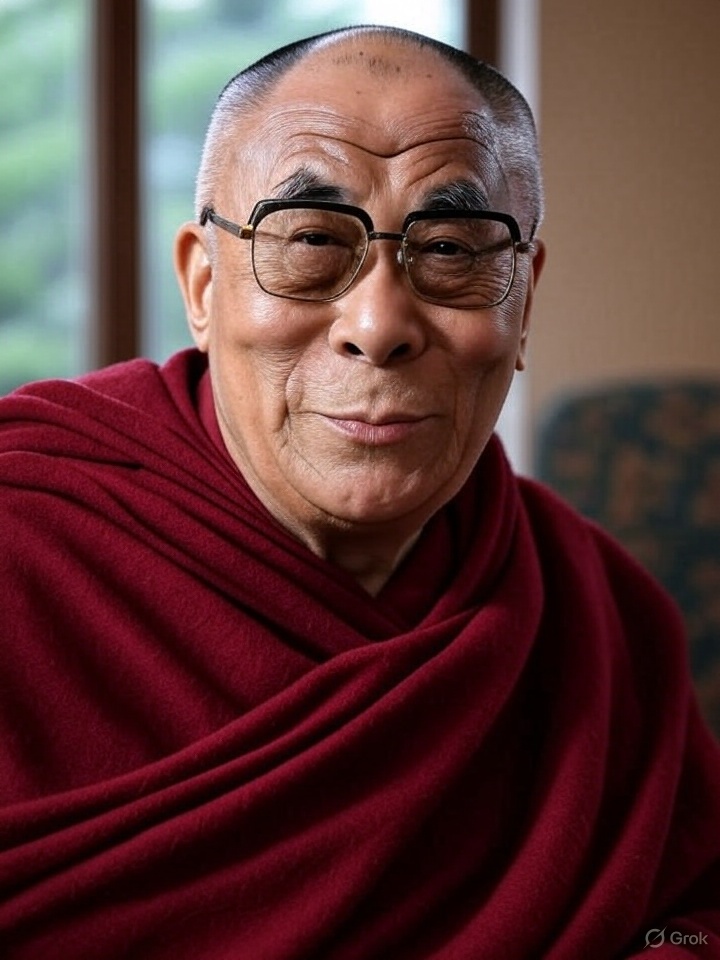

2025-09-19后达赖喇嘛时代:西藏问题何去何从?

文/唐摩崖 随着第十四世达赖喇嘛年届九十,“后达赖时代”已成为不可回避的现实。问题随之而来:一旦这位象征性人物谢幕,西藏问题会随之缓和,还是转入新的复杂阶段? 一、权威转换下的宗教不确定性 达赖喇嘛是藏传佛教格鲁派的转世活佛,兼具宗教权威与政治象征。第十四世达赖喇嘛圆寂后,关于第十五世达赖喇嘛的认定势必成为宗教合法性与政治主导权之争的焦点。 中国政府将依照金瓶掣签制度与《藏传佛教活佛转世管理办法》,选出一位“转世灵童”。 流亡藏人社群则可能依据达赖喇嘛生前“遗训”(设定的标准),自行寻找“转世灵童”。 这意味着,未来可能出现两个彼此否认的“达赖”体系,在政治与传播上形成分裂认同的现实僵局。 二、认同结构未变,问题不会自然消解 有些人寄望达赖喇嘛圆寂将淡化西藏问题的“人物因素”,进而实现西藏问题“软着陆”,但这种判断忽略了两个深层结构性现实: 一是达赖体系所承载的认同纽带仍牢固存在,尤其在海外藏人社群与部分西藏民众中,宗教信仰与政治情感深度交织。 二是西藏问题早已从“个人议题”转化为“结构性矛盾”,涵盖语言、教育、生态、宗教与文化自治等维度。 因此,即便宗教领袖更替,认同张力不会自动削弱。反而在权威真空与象征更替之际,可能激发新的代际情绪波动。...

2025-06-10祝藏族朋友新年快乐! Happy Losar!

今天是藏历新年(Losar,洛桑),祝全球藏族朋友Happy Losar !Tashi Delek ! 藏历新年是藏族一年中最重要的传统节日,相当于汉族的春节,通常在公历2月至3月之间,具体日期依据藏历计算。 藏历新年的起源 藏历新年起源于 吐蕃时期,最早是与农耕祭祀相关的节日,后来逐渐融入藏传佛教的元素,成为一个兼具宗教、文化和社会意义的节日。 藏历新年主要习俗 庆祝活动一般持续 15天,但最隆重的仪式集中在前三天。...

2025-02-28