东方主义

为什么产生“伊斯兰恐惧”?

“伊斯兰恐惧”不仅是对穆斯林的情绪化排斥,更是一种结构性、制度化、跨文化传播的社会现象。 文/毕研韬 要理解伊斯兰恐惧(Islamophobia)的成因,需要置于宏观历史结构、中观制度话语、微观心理互动的多层框架中考察,这样才能看到各层如何相互作用并共同塑造这一情绪与观念。 一、宏观层:历史与结构性根源 二、中观层:制度与话语的放大机制 三、微观层:心理与社会互动机制 三、结语 “伊斯兰恐惧”并非单一原因驱动的情绪,而是历史遗产、制度机制与心理认知多层次因素作用的结果。宏观层的结构性条件为它奠定了深厚的文化与政治基础,中观层的制度与话语机制不断放大并固化这种情绪,微观层的心理与互动模式则在日常生活中不断再生产它。三者的联动,使“伊斯兰恐惧”不仅顽固存在,而且具有跨国流动性与自我强化的特征。

2025-08-09文章推介

未来五年,中国的国际贸易环境将如何变化?

未来五年,中国所处的国际贸易环境,将呈现“结构性重组深化、制度摩擦常态化、区域整合加速化”的总体特征。判断这一趋势,不能仅凭短期数据波动,而应从全球规则体系、地缘政治约束、产业链重构和技术变迁四个维度综合分析。 文/毕研韬 一、全球贸易体系进入“低速稳定”阶段 以WTO为核心的多边贸易体系仍在运转,但争端解决机制功能受限,规则更新滞后。全球贸易增长率已明显低于2001-2015年的高增长阶段。根据国际货币基金组织和世界银行近年来的预测,中期全球贸易增速大概率维持在温和区间,不会出现系统性崩塌,但也难以恢复高速扩张。 这意味着,中国未来面对的不是“全面脱钩”的世界,而是一个增速放缓、规则更复杂、合规要求更高的贸易体系。贸易本身仍是各国经济的基本支撑,但政治安全因素的权重上升。 二、中美经贸关系将长期处于“管控竞争”状态 中美关系仍是决定中国外贸环境的关键变量。过去几年,美国对半导体、先进制造设备和部分高技术产品实施出口管制与投资审查,这种制度化趋势短期内难以逆转。即便双边对话恢复,高科技领域的限制也不太可能全面松动。 未来五年,中美贸易不会完全脱钩,但结构将持续分层:消费品、农产品和部分中低端制造品仍保持规模往来;高端芯片、关键软件、核心装备等领域将维持较高壁垒。贸易规模可能波动,但真正的变化在于技术边界的制度化划分。这将抬高中国企业的技术替代成本,也倒逼自主创新能力提升。 三、中欧关系呈现“合作与审查并行” 欧盟在“去风险”(de-risking)框架下,加强对关键行业的外资审查和产业保护,同时并未放弃与中国的经贸合作。中国仍是欧盟重要贸易伙伴,欧洲市场对中国新能源、消费电子和机械设备存在稳定需求。 未来五年,中欧贸易总体规模可能保持,但摩擦形式将更加制度化。例如反补贴调查、碳边境调节机制、数据合规审查等工具使用频率可能提高。摩擦将成为常态,但全面对抗概率较低。欧洲内部也存在产业保护与市场需求之间的现实张力。 四、区域化趋势将继续强化...

2026-02-25美国在联俄抗中吗?

文/毕研韬 近期中国国内有些人认为,美国特朗普政府正在拉拢俄罗斯以对付中国(有评者称之为“双普合流”)。就此老毕分别咨询了中国的文心大模型4.0和美国的ChatGPT。二者都否认美国在联俄抗中,都试图淡化中国国内的这一判断倾向,但给出的理由背后存在逻辑差异。起初,二者都没有提到美国国内是否有联俄抗中的提议,尽管这类提议是影响中国人判断的一个因素。在笔者提示后,文心大模型含蓄地增加了这层信息,而ChatGPT选择忽略我的提示。在我随后的追问中,ChatGPT解释说,“尽管美国国内确实有部分声音提出过‘联俄抗中’的设想,特别是在一些学术讨论和战略分析中,但美国的对外政策并未正式采纳这一策略”。这次讨论了加深了编辑的印象:美中AI大模型都存在遵循国家立场的迹象,为此笔者认为,从提高社会韧性角度,各国的信息与媒介素养教育应该尽快增加AI素养内容。 问:美国正在联俄抗中吗?为什么中国国内有些人这么认为?请简要分析。 以下是文心大模型的回答: 美国并没有正在实施“联俄抗中”的策略。中国国内有些人之所以会有这样的看法,主要源于对国际政治格局的复杂性和美国国内政治动态的误解。 首先,国际政治格局中,中俄美三国关系错综复杂,各自有着独立的利益考量。美国与俄罗斯在某些问题上存在分歧,但也在一些领域寻求合作。然而,这并不意味着美国会放弃与中国的合作或转而与俄罗斯联合对抗中国。 其次,美国国内政治势力多样,不同政治派别和利益集团对于对华、对俄政策有着不同的看法。一些政治势力可能出于战略考量,提出改善与俄罗斯关系的建议,但这并不等同于美国官方政策。此外,媒体的报道和解读也可能加剧外界对美国政策的误解。 至于为什么中国国内有些人会这么认为,一方面是因为国际政治形势的复杂性和不确定性,使得人们容易对国际事件产生各种猜测和解读;另一方面,也可能是因为对美国国内政治动态的不了解,导致对美国政策走向的误判。 需要明确的是,中俄两国关系稳固,合作广泛而深入。中国一直秉持着和平、合作、共赢的外交政策,致力于与各国发展友好关系。而美国作为世界大国,其政策走向也受到多种因素的影响,包括国内政治、国际形势等。因此,不能简单地将美国与俄罗斯的关系解读为“联俄抗中”。 总之,美国并没有正在实施“联俄抗中”的策略,中国国内有些人之所以会有这样的看法,主要源于对国际政治格局的复杂性和美国国内政治动态的误解。在复杂的国际关系中,各方应保持冷静和理性,避免过度解读和误判。(以上是文心大模型的回答) 以下是ChatGPT的回答: 近期,美国总统特朗普与俄罗斯总统普京的电话交流,以及一些其他外交动态,让部分中国观察者认为,美国可能在实施“联俄抗中”战略。这一观点的产生,主要源于中美关系的紧张与中国崛起的背景下,部分中国人对国际形势的解读。...

2025-02-17警惕!你正在吞下机构媒体特供版「真相」

文/毕研韬 所谓「机构媒体」(institutional media),广义地讲是指制度化组织(如政府、政党、企业、大学等)直接控制或深度介入的媒体平台,机构媒体的核心功能是维系组织权威而非公共监督。狭义的机构媒体不包含一般意义上的新闻媒体。 所谓「机构媒体报道」,包含两部分:一是指机构媒体自身进行的报道。这类媒体的运营依附于母体组织的资金、人力、内容等,依靠母体组织的权威为信息背书;二是新闻媒体对制度化组织的报道。相关组织会以公关手段(譬如,向新闻媒体注入资金以建立战略合作关系甚至利益共同体)。 很多制度性组织还会动用组织或(和)经济手段,在社交媒体上造势。有些看似客观、独立的自媒体人,事实上有可能服务于某家制度性组织。这种操作模式或明或暗,普通人或难以辨识。牛津大学一家研究机构曾发布研究报告《产业化虚假信息——2020年全球有组织社交媒体操纵盘点》(Industrialized Disinformation——2020 Global Inventory of Organized Social Media...

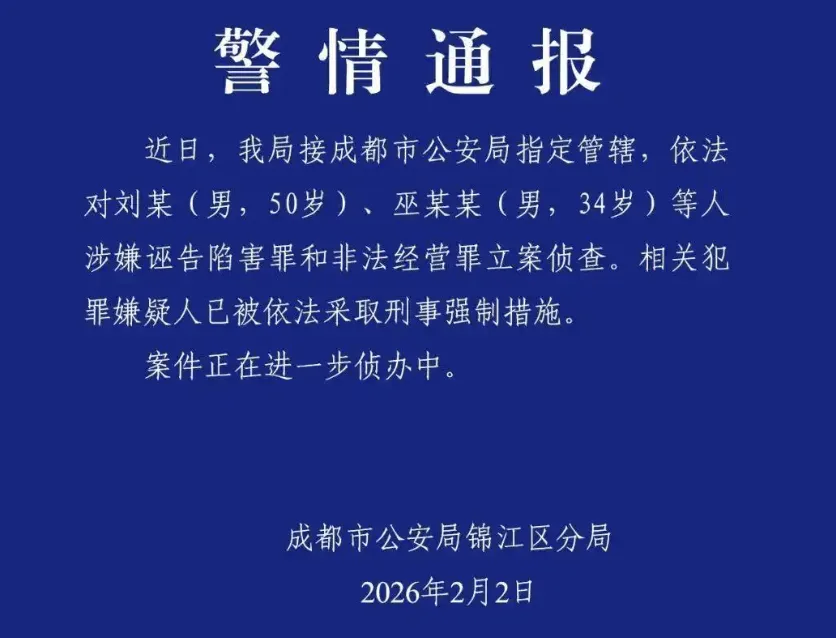

2025-03-02中国调查记者刘虎已被成都警方拘押近两周

刘虎是中国知名调查记者,这一事件具有重要信号意义。 文/吴守正 2026年2月1日,中国调查记者刘虎及其合作者巫英蛟被四川成都警方刑事拘留,至今已近两周。警方此前通报称,二人涉嫌“诬告陷害罪”及“非法经营罪”,案件目前处于侦查阶段。警方尚未公布更多案情细节或后续司法安排。 公开资料显示,刘虎近期与合作者发布一篇涉及四川省蒲江县个别官员与企业项目关系的调查性文章。该文章发布后不久被删除。警方未就具体证据及指控内容作进一步披露,仅表示案件“依法办理”。 此案在国内法律界与新闻界引发关注。部分律师围绕相关罪名的法律构成、证据标准及侦查阶段程序保障问题进行讨论,关注律师会见权及取保候审等权利是否依法落实。新闻从业者则将此事件视为对调查报道职业风险的再次提醒,讨论调查报道在现行法律框架下的边界与合规路径。 在国际层面,保护记者委员会与无国界记者组织等新闻自由组织发表声明,呼吁保障记者权利并强调程序透明。中国外交部门回应称,该案属于司法机关依法处理的个案,不针对特定职业身份。 截至目前,案件尚未进入公开审理程序,相关司法进展仍有待官方进一步通报。围绕刘虎案的讨论已超出个案层面,成为观察中国调查报道环境与法律适用边界的一个具体节点。

2026-02-13灰色地带冲突:从台湾汉光演习看台海认知博弈困境

文/毕研韬 2025年“汉光41号”演习首次纳入“灰色地带冲突应处”课目,引发舆论广泛关注。演习模拟大陆海警船进入争议水域、无人机逼近岛礁、网络攻击干扰基础设施、假讯息扰乱社会心理等情境,旨在提升应对“非传统威胁”的综合能力。 台方认为,灰色地带战略已成为“最常态的敌意行为”,而将之纳入军演,有助于强化民众防卫意识、引导国际舆论关注。此举表面是军事应变,实则也具有强烈的政治传播动机与叙事塑造意图。我们应保持清醒认识——台海的和平前景,不仅取决于军事准备,更取决于各方对叙事权的节制与政治化操作的自我克制。 灰色地带:权力竞争中的模糊战场 “灰色地带冲突”是介于和平与战争之间的模糊状态,广泛存在于当代国际关系中。它不是传统意义上的武装冲突,而是以网络攻击、信息战、执法压逼、低烈度军演等手段,持续施加压力。 对台湾而言,大陆频繁的军机绕台、海警执法、渔船靠近与网络渗透确实带来紧张感。这种日常压力,被演绎为“持续性非战争攻击”,从而促使台湾将防御机制向“灰色地带”前沿推进。 然而,将所有边界摩擦解释为“敌对行为”,并以军事演习固化这种理解,本身就存在风险:它容易掩盖复杂现实的多面性,使对抗逻辑单一化、舆论情绪化、社会防御机制政治化。 “受害者叙事”的战略效应 在国际传播层面,台湾将自己定位为“遭受胁迫的民主堡垒”,积极向外部传达“我们不是挑衅者,我们在抵抗压迫”的信号。这种“受害者叙事”确实能吸引国际关注与同情,进而转化为安全援助、军事合作和道义声援。 但同时也必须警惕:这种叙事具有高度政治动员力,也带来战略依赖性和社会撕裂风险。一旦“危机叙事”成为体制内的运作常态,社会容易陷入长期的焦虑状态,而政策也更难回到理性协商与风险管理轨道。 从中立角度看,灰色地带行为不应一律视为蓄意侵略,也不应被单方面转化为冲突升级的理由。相反,理性的灰色认知,应包括对动因的多元分析、对行为的比例判断,以及对风险的分层应对。 “政治放大”的陷阱与和平的代价...

2025-07-12迷雾之下,《战略传播前沿》邀您共赴“智识星辰”之约

丙午年初六,微信公众号《战略传播前沿》粉丝破万。 文/毕研韬 寰球激变,时代潮涌。当旧秩序松动而新格局未立,浮嚣之中,最稀缺的并非信息,而是穿透迷雾的智慧。 幸得诸君厚爱,《战略传播前沿》今万粉初度。万,在东方不仅是数字,更是“万川印月”之境——每一道涓流,皆映同一轮皎月;每一位同道,都在喧嚣中守护同一份清醒。这不只是流量的刻度,更是智识火种在变局暗夜里的彼此辉映——我们在信息洪流中,共筑一方可锚定思想的“认知静土”。 前路漫漫,愿我们以文字为舟,以洞见为楫: 复元身心:于致虚守静中重返生命本真,葆有澄明以观照万象。 厚养智慧:在文明比较与历史纵深中淬炼认知,持经达变而洞悉本质。 澡雪灵明:破认知藩篱而纳百代精华,融东西智慧以契生命本真。 于变局中守“中和”之道,在纷繁中立“大本”之心。以全球化视野洞察文明脉动,以战略性定力穿越周期迷雾——这正是“战略传播”在时代关口应有的担当:不务虚名,不骛外求,惟以思想为刃,廓清认知迷障;以智慧为锚,守住内心定力。 万川既汇,更盼涓滴成海。此番破万,是抵达,亦是启程。诚邀诸位同道:或点评交锋,激荡灵感;或赐稿争鸣,分享灼见。让这方“精神家园”不止于单向传递,更成为真知汇聚、智慧交融的场域:使一人之思启众人之识,以众人之明烛未来之途。 万心印月,笃行致远;星河共影,大道同光。

2026-02-22