中共中央政治局常委

王沪宁《政治的人生》评析

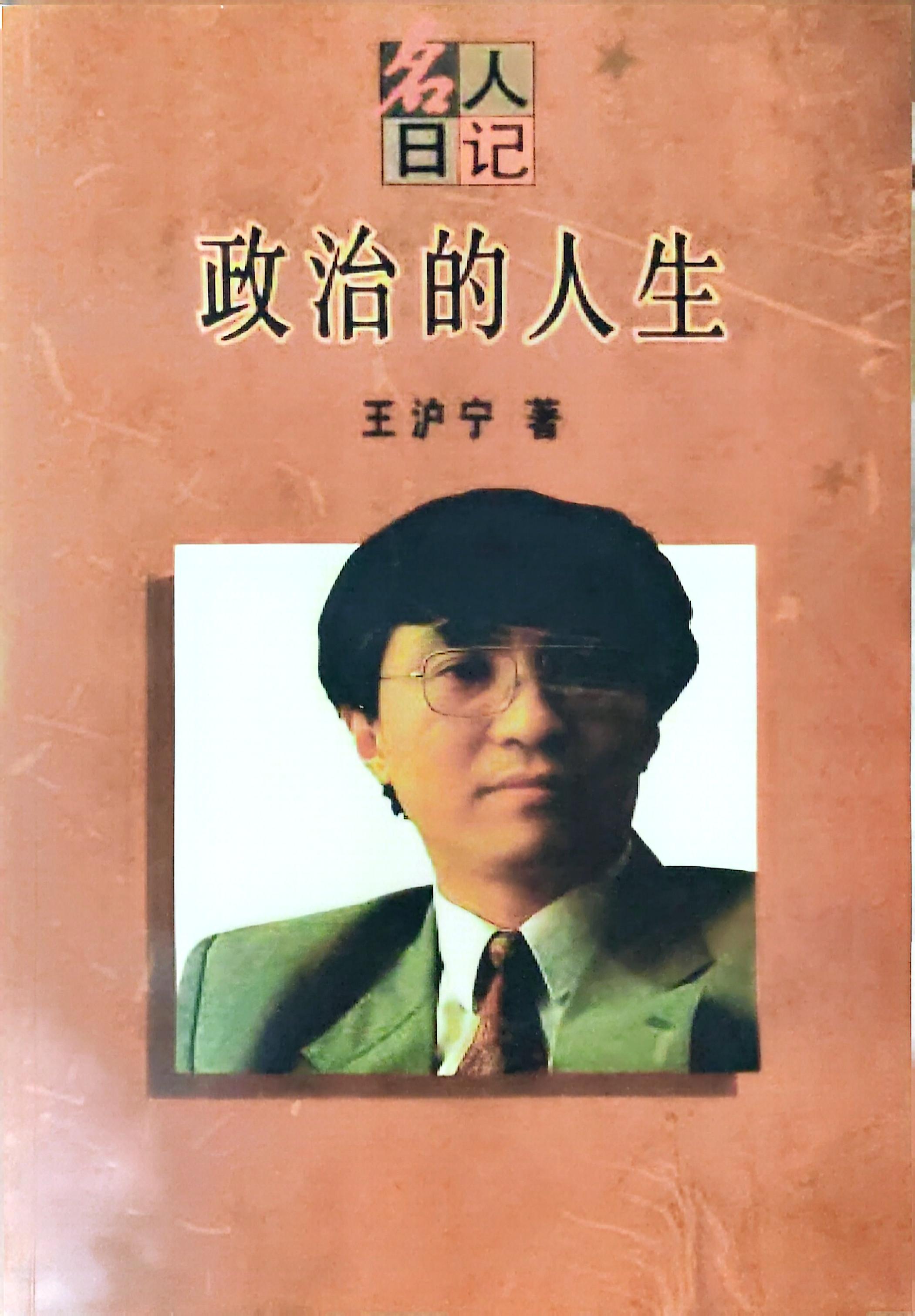

王沪宁《政治的人生》评析 ——传播学与教育学视角 文/毕研韬 2024年11月21日,新加坡《今日亚洲》主编万佳葆兄嘱我抽空读读王沪宁的《政治的人生》,并从新加坡遥控让小钟给我送来一本纸质书。今天我终于能静下来再次打开此书,恭恭敬敬地逐字逐句学习。 在经典意义上,一个人的著作,无论出版时间多么久远,后人都能从中一窥作者的内心世界,并据此解读其人生轨迹。特朗普在1987年11月出版的《做生意的艺术》(Trump: The Art of the Deal)中,就预设了他今天“交易式外交”的逻辑。 《政治的人生》是一本日记,读来远比严肃的学术著作有趣,这也反映作者的创新思维。今天,我主要从我的专业(传播学)视角,评析他的见解与今日传播学理论的相互印证之处。我一生都在学校里读书、工作,可以称作资深教育工作者,所以也会顺便从教育学的视角,偶尔阐述下感悟。 《政治的人生》记录了王沪宁一年间的日记。虽然日记中只有月份和日期,但扉页上注明这是“名人日记1994”,可见这是王沪宁1994年间的日记。 在我看来,政治学、传播学、教育学,都是从不同理论视角出发,探讨社会运行的规律,所以学科理论之间不应相互抵牾。只不过分析视角不同,揭示的现象与规律不尽相同,所以相互借鉴学习对各门学科都有益处。 从1986年上大学起,我就开始研究国际传播,至今已有39年。传播学本来就是一门交叉学科,而国际传播学更是传播学与国际关系深度融合的产物。正如我多次在课堂上强调的,不掌握国际关系理论、不谙熟国际政治态势,就很难成为优秀的国际传播专家。今后更是如此。 在我看来,国际关系从根本上是以国际传播的形式呈现的,而国际传播则是推动国际关系演化的核心手段。有人可能不认同这一表述,我想那是因为对国际传播不了解。传播介质包括语文、图像和行动。国际之间的政治、经济、军事、文化、社会等领域的互动,最终都作用于人的认知,所以都是传播行为。 我的评析可视为政治学与传播学之间的一次非正式的学科对话,而这样的交流对我的传播学研究自然会有诸多启迪。 2025年3月28日于海南大学

2025-03-28文章推介

Breaking the Deadlock in the U.S.-China Tariff Confrontation: A Feasible Proposal

By Bi Yantao In 2025, with Donald Trump’s return to the White...

2025-04-23Why Should We Combat Islamophobia?

Islamophobia is not merely a religious issue; it also concerns social stability,...

2025-08-09中国已建成17个周边传播研究机构

文/《无界传播》信息中心 “周边传播”是北京大学新闻与传播学院教授、北京大学周边传播研究中心主任陆地于2013年首次提出的传播学概念和理论。狭义的周边传播上特指主权国家与相邻国家或地区边境线两侧的信息传播,广义上则涵盖自然界和人类社会中所有相邻主体间的传播现象。 2021年北京大学周边传播研究中心成立,这是中国第一个周边传播研究中心。截至2025年10月8日,中国已成立17个周边传播研究机构(其中研究院12个、研究中心4个、工作坊1个)。 这些研究中心以陆地教授提出的“周边传播理论”为指导,强调中国本土传播学理论探索。相关研究涵盖国际传播、文化经济等综合性领域,同时通过案例库与数字技术强化实践支撑。 地域分布上,现有周边传播研究中心呈现“边境集中+全国联动”特征,云南、新疆、广西、内蒙古等边境省份依托地缘优势聚焦区域特色传播,北京及东南沿海高校则构建理论协调网络,共同形成服务国家战略(如“一带一路”、边疆治理、区域国际合作)的学术共同体,兼具学术深度与实践导向。 相关阅读: 中国已建成212家国际传播中心 中国已建成453个区域国别研究机构

2025-10-08毕研韬祝贺亚洲艺术馆开馆暨首展启幕

恭贺亚洲艺术馆开馆暨首展启幕 值此海南自贸港启动封关运作之日,亚洲艺术馆于海口开馆并举办首展《封关时刻:交汇与重塑——庆祝海南自贸港封关当代艺术展》,谨致以诚挚祝贺! 海南封关运作,标志着中国制度型开放进入实践阶段,表明海南正以更加清晰、稳定的规则体系,走向更高水平的对外开放。在此历史节点,亚洲艺术馆以当代艺术回应“封关”议题,凸显跨文明对话的现实意义:当世界体系加速分化,艺术为跨越差异提供了一种非对抗、可持续的对话方式。 本次展览汇聚来自不同国家和文化的艺术家,以多元媒介呈现对“现实、在地与未来”的艺术表达。展出不止于呈现文化异同,更借由创作与对话,开辟彼此理解的空间。这种基于平等与尊重的跨文化实践,使“封关时刻”超越地域与制度边界,成为不同文明相互观照、彼此回应的公共时刻。 在地缘政治博弈加剧、全球认知分裂加深的当下,文明之间往往被简化为价值对立与叙事冲突。亚洲艺术馆开馆的意义,正在于为这种结构性紧张提供另一种回应路径——以交流消弭误读,以审美经验拓展理解边界。通过策展叙事、理论研究、公共教育等活动,艺术馆有望成为一个稳定而开放的全球对话平台,使不同文明得以在持续的互动中逐步建立信任与理解。 期待亚洲艺术馆立足亚洲经验,直面世界议题,在长期实践中推动认知互通与文明互鉴,使海南不仅成为制度型开放的重要窗口,同时成为跨文明对话的重要文化节点。 毕研韬 海南大学国际传播与艺术学院教授 《无界传播》(CWB)总编辑 察哈尔学会高级研究员 2025年12月18日

2025-12-17毕研韬教授出席“2025南亚东南亚媒体联盟年会”

文/唐玥宸 9月5日,“2025南亚东南亚媒体联盟年会”在昆明举行,来自中国、柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南、印度、巴基斯坦等11个国家的媒体代表和专家齐聚一堂,共同探讨区域媒体协作与传播新趋势。海南大学国际传播与艺术学院教授、察哈尔学会高级研究员毕研韬应邀出席开幕式,并在“澜湄周边传播研讨会”上做专题发言。 毕研韬教授以《周边国家对华认知图谱》为题,简要分析了周边国家对中国认知的三层结构。他指出,在宏观层面,历史记忆、地缘利益和制度差异构成了对华认知的三大基石;在中观层面,主流媒体、政治与知识精英的叙事,以及经济机遇、安全威胁和文明差异成为影响认知的关键因素;在微观层面,舆情及社会心理的作用不容忽视,他特别提醒要警惕民意调查、网络舆情、突发事件和组织化操纵这四种力量对认知的潜在影响。 随后他从安全—威胁、依赖—防范、亲近—隔阂、官方—民间四个维度勾勒出周边国家的对华认知图景。在此基础上,毕教授提出了优化对华认知的路径:宏观上推进“制度传播”和合作示范,中观上构建叙事联盟并提升响应速度,微观上注重定制互动与动态反馈。他强调,战略上应从“认知域作战”的高度理解问题,战术上则要善用“认知脱嵌”工具,重构积极的对华形象。 “南亚东南亚媒体联盟”成立于2024年,旨在促进区域媒体合作与交流。 本次年会的重要环节“澜湄周边传播研讨会”由北京大学周边传播研究中心主任陆地教授主持。陆教授提出的“周边传播理论”已入选“中国新闻传播学四大本土原创理论”之一。

2025-09-07万斯副总统称中国人为“乡巴佬”?

4月3日,美国副总统万斯(J. D. Vance)在接受FOX采访时说, “We borrow money from Chinese peasants to buy the...

2025-04-11