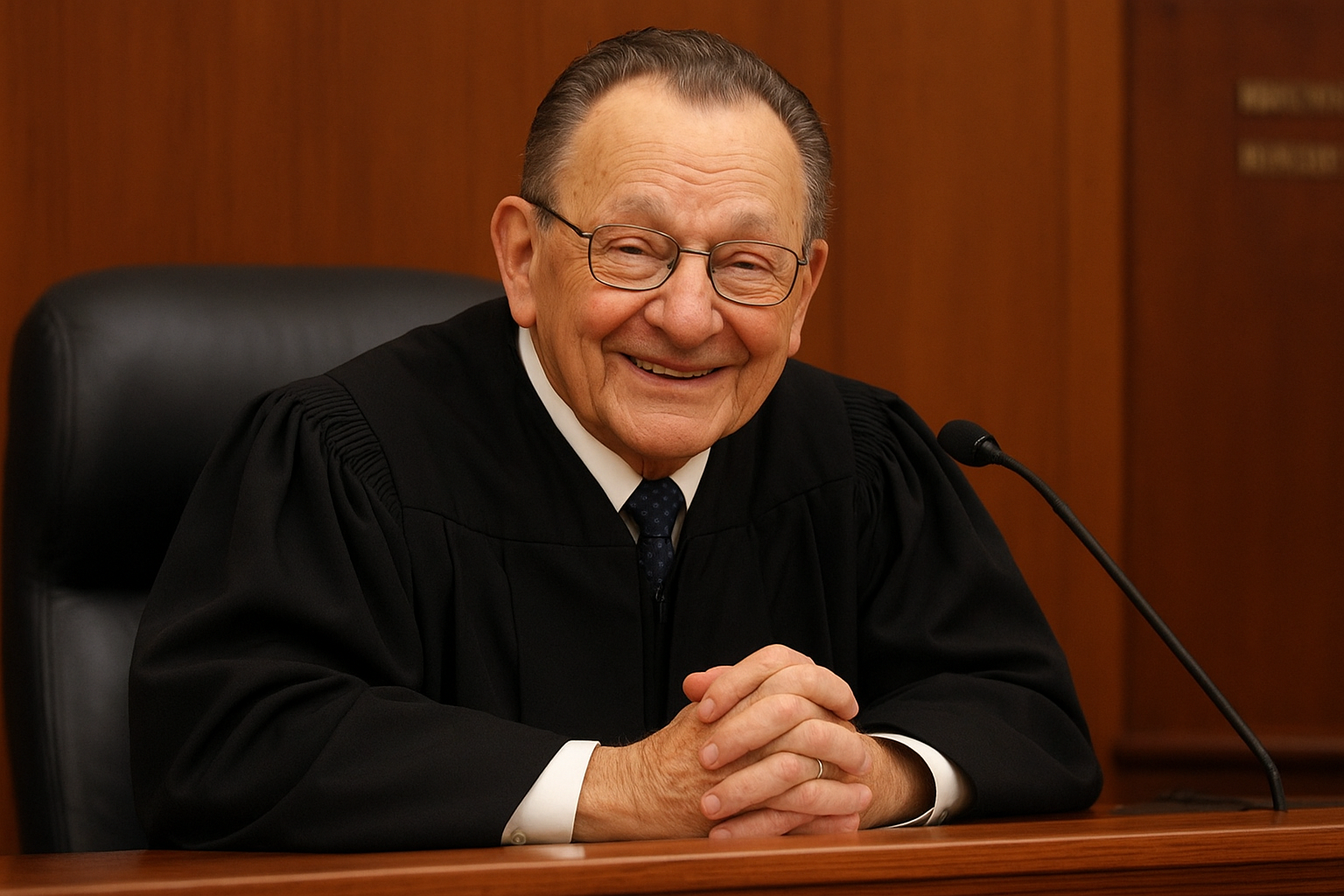

中美司法体系

中国网民为何怀念美国的“良心法官”?

正如一位中国网民所言:“我们怀念的不仅是这位法官,更是他代表的那种可能性——正义可以拥有心跳的频率。” 文/唐摩崖 2025年8月,美国罗德岛州法官弗兰克·卡普里奥(Frank Caprio)的逝世引发了全球范围的悼念,其中中国网民的集体缅怀尤为引人注目。这位被称为“全美最善良法官”的88岁老人,为何能跨越太平洋触动中国人的情感?这背后既有卡普里奥个人司法魅力的感召,也折射出公众对司法温度的普遍期待。 一、卡普里奥的司法哲学:法律与温情的平衡 卡普里奥的法庭以处理交通罚单等小型案件著称,但他将每个案件转化为“公民教育与社会支持的机会”。在经典案例中,他曾为送患病儿子就医的96岁老人撤销罚单,也曾用母亲创建的基金会替单亲母亲缴纳罚款。他的名言“在我的法袍下藏着一颗心”成为其司法理念的缩影——既坚持规则,又通过倾听个体困境实现“有温度的正义”。这种风格通过电视节目《Caught in Providence》和社交媒体传播,全球累计播放量破亿,其中中国观众占据了重要比例。 二、文化共鸣:对“青天”形象的集体记忆 中国网民将卡普里奥类比为“美国包青天”,这一称呼揭示了深层的文化心理。中国传统司法文化中,包拯、海瑞等清官形象被赋予“体察民情”与“铁面无私”的双重特质。卡普里奥的实践恰好契合了这种期待:他允许孩子参与庭审决定母亲罚款的去留,既维护法律权威,又通过互动传递司法的人文关怀。儒家“哀矜折狱”(审判中体现怜悯)的理念,也在他的实践中得到跨文化印证。 三、制度反思:对司法人性的期待 中美司法体系的差异为这种怀念提供了语境。中国以成文法为主,强调“多元解纷”机制缓解案多人少压力;美国普通法则更依赖法官的自由裁量。卡普里奥的案例让中国网民看到,即使在高度程序化的西方司法中,个体法官仍能通过裁量权实现实质正义。这种观察激发了对于“机械执法”的反思——有网友评论:“他证明法律可以既是利剑,也是盾牌”。 结语 卡普里奥的走红与悼念,本质是公众对司法人性化的共同向往。当中国法治建设持续推进时,这种跨国界的司法形象共鸣,既是对他个人品格的致敬,也寄托着对“规则与温情并存”的法治生态的期待。

2025-08-24文章推介

The Threefold Mission of Chinese International Communication Scholars

By Bi Yantao, Professor As the global order undergoes accelerated restructuring and...

2025-08-05警惕!你正在吞下机构媒体特供版「真相」

文/毕研韬 所谓「机构媒体」(institutional media),广义地讲是指制度化组织(如政府、政党、企业、大学等)直接控制或深度介入的媒体平台,机构媒体的核心功能是维系组织权威而非公共监督。狭义的机构媒体不包含一般意义上的新闻媒体。 所谓「机构媒体报道」,包含两部分:一是指机构媒体自身进行的报道。这类媒体的运营依附于母体组织的资金、人力、内容等,依靠母体组织的权威为信息背书;二是新闻媒体对制度化组织的报道。相关组织会以公关手段(譬如,向新闻媒体注入资金以建立战略合作关系甚至利益共同体)。 很多制度性组织还会动用组织或(和)经济手段,在社交媒体上造势。有些看似客观、独立的自媒体人,事实上有可能服务于某家制度性组织。这种操作模式或明或暗,普通人或难以辨识。牛津大学一家研究机构曾发布研究报告《产业化虚假信息——2020年全球有组织社交媒体操纵盘点》(Industrialized Disinformation——2020 Global Inventory of Organized Social Media...

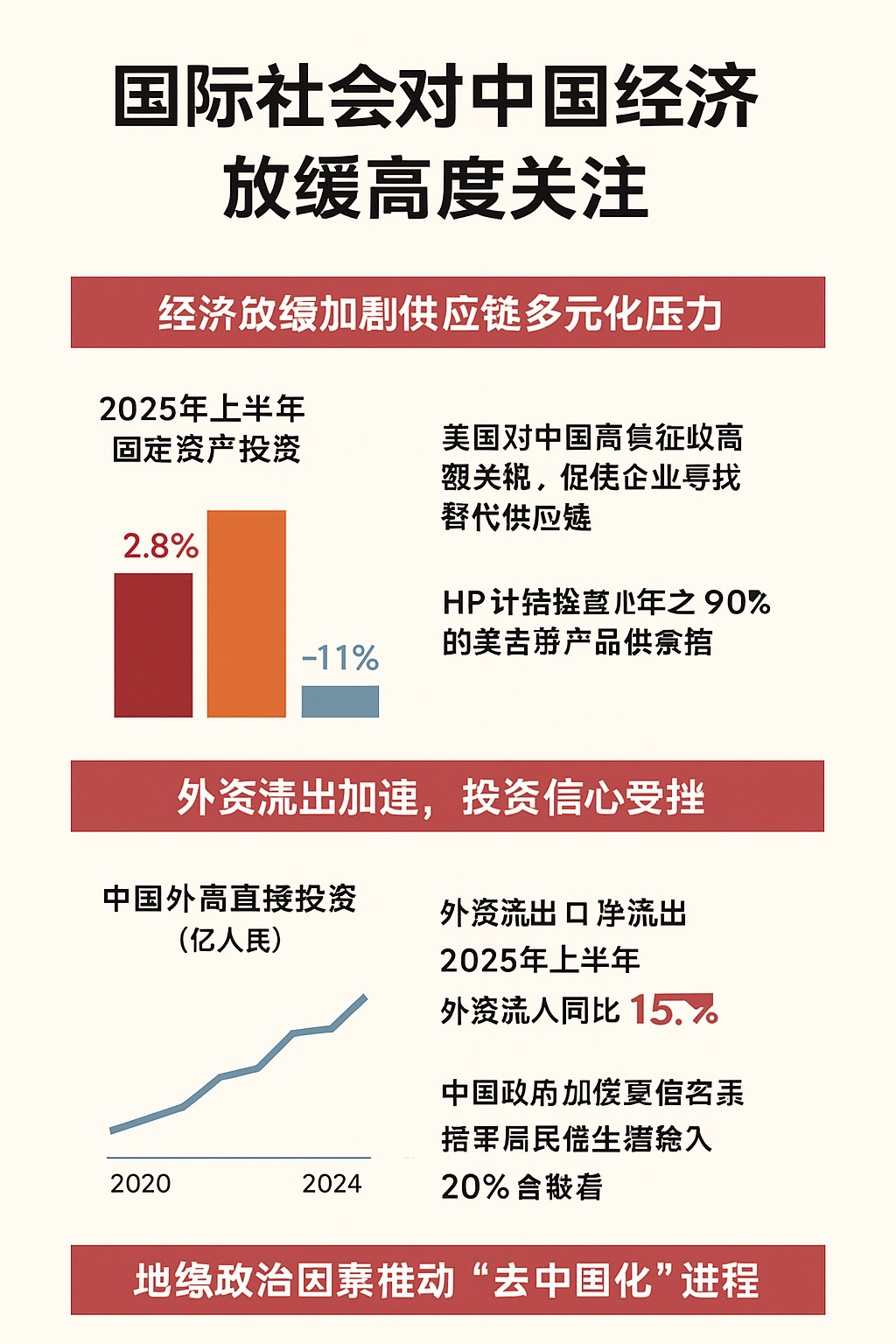

2025-03-02中国经济放缓,会加速西方“去中国化”吗?

中国经济增速放缓正引发全球关注,西方‘去中国化’战略会因此加速吗?本文从供应链、投资流向与技术反制三方面进行解析。 文/唐摩崖 一、引言 近年来,中国经济增速放缓已成为全球关注的焦点。根据中国国家统计局数据,2025年上半年中国固定资产投资增速降至2.8%,其中房地产投资同比下滑11%,制造业采购经理人指数(PMI)连续三个月位于49.1的收缩区间。 与此同时,地缘政治因素的影响愈加显著,西方国家在供应链安全和产业自主方面的战略调整加速。然而,实际的“去中国化”进程受到市场规律、产业现实和成本考量的显著制约。 二、供应链多元化加速推进,但面临客观瓶颈 在贸易摩擦与经济放缓的双重压力下,跨国企业正积极推动产能分散。例如,惠普公司计划在2025年底前将90%的北美销售产品转移至中国以外生产,苹果公司亦将30%的iPhone组装产能迁至印度。 这种调整主要集中于终端制造环节,而上游产业链仍高度依赖中国。世界贸易组织2024年报告显示,中国占据全球中间品贸易28%的份额。 转移过程遭遇的现实挑战不容忽视:越南面临8000兆瓦的工业用电缺口,印度基础设施不足导致物流成本增加35%。 三、直接投资流入承压,但未出现净流出 资本流动数据显示,2024年中国外商直接投资(FDI)净流入45亿美元,创1992年以来最低水平。 2025年上半年,外资态势呈现分化:制造业领域实际使用外资同比下降(如电子设备行业降幅达18%),而新能源汽车、生物医药等高端制造领域外资同比增长12%。...

2025-08-17万斯副总统称中国人为“乡巴佬”?

4月3日,美国副总统万斯(J. D. Vance)在接受FOX采访时说, “We borrow money from Chinese peasants to buy the...

2025-04-11美国新战略震怒欧洲、惊动亚洲:全球反应为何如此强烈?

全球被迫适应美国战略新调整。 文/毕研韬 2025年12月,美国政府发布2025年《国家安全战略》(NSS),提出美国外交、安全与价值观新框架。文件一经公开,立即在全球主要大国及地区引起强烈反响。 一、NSS的关键转向:为何引发震动 新版NSS明确放弃冷战后那种“全球主导、价值输出、多边主义和广泛介入”的传统路线。文件强调将战略资源集中于“核心利益”,推行“以实力为本、优先保障主权、有限区域投入以及有条件合作”的策略。 在“欧洲”章节,NSS使用了极为尖锐的表述,称欧洲面临“文明消解”的风险,并批评其移民政策、监管体系、出生率和社会信心下降。 对“印太地区及中国”的定位也发生调整:虽然仍将中国列为主要竞争者,但不再强调以往那种“拉入国际秩序”的接触主义,而是重点关注经济竞争、供应链安全以及印太地区的军事平衡,同时要求地区盟友提升防务能力。 美国从“全球主义与价值联盟”,转向“现实主义与核心利益优先”,自然引发国际社会震荡。 二、欧洲:公开反击与安全自主信号 1.强烈批评与价值观拒绝:欧洲理事会主席António Costa表示,美国“无权干涉欧洲内部政治方向”,强调“只有欧洲公民自己决定谁来治理国家”。多国政府与媒体对NSS中暗示支持民族主义的表述表示担忧,认为这是对欧盟民主制度与多元价值的挑衅。 2.对北约与安全架构的冲击:NSS呼吁北约盟友承担更多防务责任,减少美国常规介入,这对长期依赖美军保障的欧洲国家构成潜在挑战。尤其在俄乌战争尚未结束、东欧安全形势未明的情况下,欧洲多个国家对未来安全保障的可靠性表达忧虑。...

2025-12-09美国发布2025年《中国军力报告》,台湾成关键变量

文 /《无界传播》信息中心 美国国防部近日发布2025年版《中国军力报告》(Report to Congress on Military and Security Developments Involving the...

2025-12-25