伊斯兰教

为什么产生“伊斯兰恐惧”?

“伊斯兰恐惧”不仅是对穆斯林的情绪化排斥,更是一种结构性、制度化、跨文化传播的社会现象。 文/毕研韬 要理解伊斯兰恐惧(Islamophobia)的成因,需要置于宏观历史结构、中观制度话语、微观心理互动的多层框架中考察,这样才能看到各层如何相互作用并共同塑造这一情绪与观念。 一、宏观层:历史与结构性根源 二、中观层:制度与话语的放大机制 三、微观层:心理与社会互动机制 三、结语 “伊斯兰恐惧”并非单一原因驱动的情绪,而是历史遗产、制度机制与心理认知多层次因素作用的结果。宏观层的结构性条件为它奠定了深厚的文化与政治基础,中观层的制度与话语机制不断放大并固化这种情绪,微观层的心理与互动模式则在日常生活中不断再生产它。三者的联动,使“伊斯兰恐惧”不仅顽固存在,而且具有跨国流动性与自我强化的特征。

2025-08-09为什么要打击“伊斯兰恐惧”?

“伊斯兰恐惧”不仅是宗教问题,更涉及社会稳定、国际关系与人权保障。 文 / 毕研韬 “伊斯兰恐惧”(Islamophobia)是一种对伊斯兰教和穆斯林群体的非理性恐惧、偏见与敌意,往往伴随着歧视、污名化乃至暴力行为。 一、“伊斯兰恐惧”产生的原因 任何社会偏见都有其形成的历史土壤和现实诱因,“伊斯兰恐惧”也不例外。它既受历史叙事的塑造,也受现实事件与传播机制的推动。 历史与地缘政治的惯性从十字军东征到殖民扩张,再到冷战后的局部冲突,西方社会长期存在“文明冲突”的叙事框架。这种历史记忆在媒体与政治话语中不断被唤起,使部分人倾向于将当代冲突部分归因于宗教差异。 恐怖主义事件的冲击2001年的“9·11事件”及随后发生的多起恐怖袭击,使“伊斯兰=恐怖”的刻板印象在部分社会根深蒂固。虽然恐怖主义只是极少数极端分子的行为,却被泛化为整个伊斯兰教的标签。 媒体与政治的放大效应部分媒体出于吸引眼球的需要,以暴力冲突作为报道焦点,缺乏对伊斯兰文化与社会多样性的呈现。某些政治人物则利用“他者化”策略,将穆斯林群体塑造成安全威胁,以谋取选票或转移国内矛盾。 社会心理与经济压力在经济下行、就业紧张的时期,移民与少数族裔往往成为“替罪羊”。社交媒体的算法推荐机制则进一步放大了仇恨与恐惧的回音效应。 阶层与观念的固化偏见社会上有些人对伊斯兰教和穆斯林怀有偏见。这些偏见混合了文化隔阂、价值排斥与情绪化反应。一旦形成这种固化观念,就会在日常交流、舆论表达甚至政策倾向中潜移默化地影响行为和判断。 二、为什么要打击“伊斯兰恐惧”? 如果放任“伊斯兰恐惧”滋长,不仅会伤害个体,还会动摇社会与国际秩序的根基。 维护人权与法律尊严“伊斯兰恐惧”的本质是宗教歧视,直接侵犯信仰自由和平等权利,而对任何宗教群体的污名化都会动摇法治社会的基础。 保障社会稳定与国家安全长期的敌意会导致社会撕裂,增加仇恨与犯罪的风险,甚至推动被边缘化群体的激进化。打击“伊斯兰恐惧”,有助于防止暴力循环,从根本上降低安全威胁。 促进国际关系与文化交流全球穆斯林人口超过二十亿,分布在世界各大洲。任何国家若被贴上系统性歧视穆斯林的标签,都会在外交、贸易、旅游及文化交流中付出代价。 推动正确认知与舆论环境去除“伊斯兰=威胁”的刻板印象,有助于公众以更全面的视角理解伊斯兰文明,促进媒体呈现更平衡的叙事。 三、怎样打击“伊斯兰恐惧”? 打击伊斯兰恐惧不是一蹴而就的任务,而是一项需要法律、教育、传播与社会参与多方合力的长期工程。 健全法律与制度完善反歧视立法,将宗教仇恨言论和仇恨犯罪纳入法律惩处范围。鼓励政府、媒体与民间组织合作,建立舆情监测和快速反应机制。 加强教育与文化交流在教育体系和公共媒体中引入更多关于伊斯兰历史、文化和社会贡献的内容。鼓励跨宗教、跨文化的对话项目,减少陌生感与误解。 改进媒体与传播策略倡导平衡报道,避免用个别极端事件代表整个宗教群体;在国际传播中呈现穆斯林社会的多样性与建设性角色。...

2025-08-09文章推介

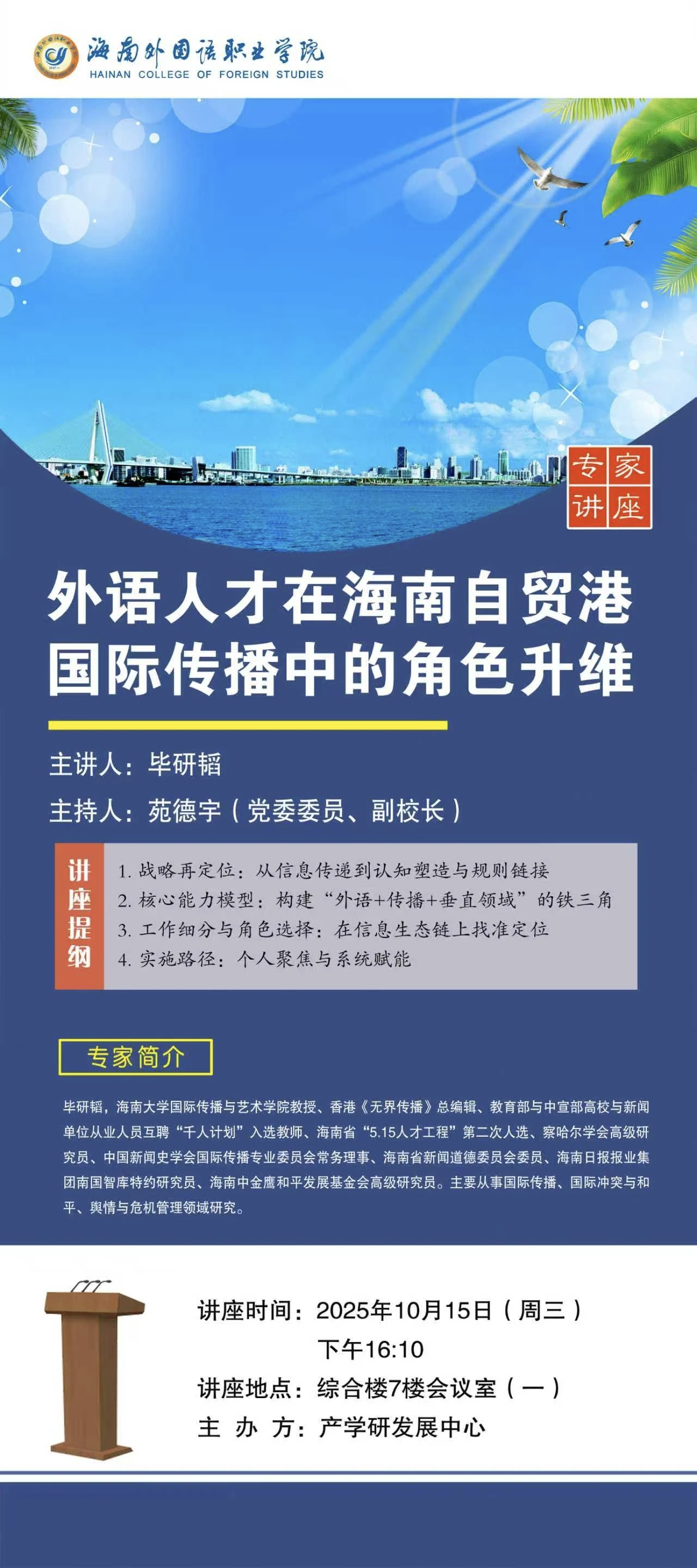

毕研韬教授赴海南外国语职业学院交流

外语人才如何赋能自贸港建设?毕研韬教授海南外国语职业学院交流。 文/唐摩崖 2025年10月15日下午,应海南外国语职业学院校长黄学彬教授邀请,海南大学国际传播与艺术学院毕研韬教授赴该校开展学术交流,并作题为《外语人才在海南自贸港建设中的角色》的专题报告。报告由该校党委委员、副校长苑德宇教授主持,相关专业50余名教师参加了交流活动。产学研发展中心副主任孙博作总结发言。 在报告中,毕研韬教授指出,外语人才应从“翻译者”向“认知塑造者”转型,这一过程需要系统学习传播学的基本理论,特别是意义建构与传播效果相关知识,并注重传播生态的整体建构。毕教授还重点分析了当前海南自由贸易港的国际传播生态,结合实践探讨了外语人才的转型路径与能力要求。 海南外国语职业学院始建于1947年,是海南省唯一一所公办全日制外语类高等职业院校。学校坐落于中国首个滨海卫星发射基地——文昌市,目前已开设18个外语语种课程,实现东盟语种全覆盖,是全省外语语种设置最为齐全的高校。

2025-10-16西方科技“铁幕”将如何影响中国

文/毕研韬 西方科技“铁幕”将如何影响中国?北京时间2025年3月3日22时左右,我请DeepSeek-R1和ChatGPT分别做了分析。 DeepSeek-R1生成了一千字左右的分析报告,大致代表中国官方看法,其结论如下: 当前格局本质是全球科技权力再平衡的过程。美国试图通过“硅幕”维持技术霸权,但中国凭借市场规模、产业链完整度和创新加速度,正在改写“中心-边缘”的传统技术秩序。这场博弈的终局,或将催生多极共存的新科技生态体系。 ChatGPT也生成了一篇分析报告,基本反映了美国主流社会的认知,其结尾总结道: 西方科技“铁幕”对中国无疑构成重大挑战,尤其是在短期内会对高端科技产业造成冲击,影响部分企业的全球竞争力。然而,这一封锁也倒逼中国加速自主创新,推动产业链国产化和国际科技合作的多元化。在可预见的未来,全球科技竞争将进一步加剧,中美及其科技联盟的竞争将成为全球格局变化的重要因素。 我请DeepSeek-R1和ChatGPT比较两篇分析报告。Deep Seek-R1在比较报告的结尾处写道: DeepSeek和ChatGPT在分析西方科技“铁幕”对中国的影响时,均从技术突破、经济权力格局、国际科技体系分裂等角度进行了深入探讨。两者在分析中各有侧重,但均强调了中国在应对科技封锁方面的积极态度和策略。 ChatGPT在比较中特别提到了二者的立场与价值判断,原文如下: 立场与价值判断 维度...

2025-03-04毕研韬教授致中共海南省委的建议

文/毕研韬 2025年12月18日,海南自贸港将封关运作,这是中国改革开放进程中的重要里程碑,也是彰显国家制度创新与开放决心的标志性符号。海南自贸港的建设成效,不仅关乎海南的未来,也是国际社会观察中国开放进路与全球治理逻辑的重要窗口。 当前,全球地缘格局加速演变,经济体系正结构性重塑,国际社会对我国制度创新的认知已成为影响海南自贸港建设的关键变量。基于此,海南自贸港建设不仅要关注政治与经济维度,还应提升其制度与实践在国际社会的可接受度,努力夯实合作共赢的认知基础。 据目前观察,海南决策系统对国际传播生态的认识尚待深化。海南自贸港国际传播的一大挑战是处理好“海南是中国的海南”这一重大课题。如不能将政治正确与技术正确有机融合,或会制约政策红利向国际认同的有效转化,影响海南制度型开放的整体成效。 基于上述考虑,谨提出以下三条建议,供省委领导决策参考。 一、提升决策者的国际传播素养与战略传播意识 国际传播旨在向国际社会阐释发展理念、政策意图与制度优势,增进国际理解、赢得信任并促进合作。习近平总书记在2021年5月31日中央政治局集体学习时指出,“要加强对领导干部的国际传播知识培训”。这一指示切中了要害。开展对领导干部的相关培训,是提升我省国际传播水平的必要条件,是一项无法回避的国际传播基础设施建设任务。 为此,建议省委组织学习国际传播基本知识。通过学习,领导干部能够更准确地理解国际社会的认知逻辑,从而在制度设计和政策执行中兼顾国内发展需求与国际可接受性。这不仅有助于减少外部误解与政策阻力,增进国际社会的理解与信任,也有利于拓展合作机会。掌握国际传播基本知识,还能提升领导干部对人才、建议和项目的鉴别能力。 二、设立“海南自贸港国际传播国际咨询委员会” 为提升海南面向全球的政策解读与制度沟通能力,建议我省组建“海南自贸港国际传播国际咨询委员会”,打造我省亟需的全球化高端智库。该委员会应从全球范围内遴选委员。委员应同时具备扎实的国际传播和国际关系专业知识,拥有丰富的国际实践经验,能够将中国政策逻辑准确、清晰地传达给国际社会。 该委员会将监测并报告国际传播生态趋势,识别可能影响海南自贸港的关键趋势与潜在风险,并提出政策解读与应对方案。委员会将协助海南构建面向全球的制度沟通机制与合作网络,确保自贸港政策逻辑被准确理解。委员会将帮助海南有效防范和化解重大国际认知风险,提升制度型开放实践的国际认同度和影响力。 三、提高对国际传播人才的鉴别力...

2025-10-23四十年善行:海南雷锋哥的德蕾莎式奉献

毕研韬|《无界传播》总编辑 在全球公益叙事里,德蕾莎修女(Mother Teresa)代表的并非宏大的制度工程,而是一种长期、低调,面向最弱势群体的持续奉献伦理。这种实践精神并非西方独有,在中国海南,有一位被公众称为“海南雷锋哥”的普通人,以四十年如一日的善行,走出了一条清晰且具借鉴意义的公益之路。 “海南雷锋哥”本名刘育峰,1963年1月出生于海南。1986年起,他自觉践行雷锋精神,持续投身各类公益活动。与许多阶段性志愿服务者不同,他的公益选择从一开始就彰显出长期性——并非因事件驱动,而是将公益视为一种稳定的生活方式。2004年,他继承家父中医衣钵,秉持慈悲精神,系统掌握中医理疗与康复技能,并逐步将专业技能融入公益,让“助人”从情感表达升华为可持续、可复制的现实服务。 四十年来,他的公益实践覆盖医疗救助、应急救援、长期帮扶、心理关怀、志愿组织、公共传播、体育教学等多个领域。截至目前,他已在街头紧急施救15名突然晕倒的市民,凭借急救与中医理疗手段,为患者争取了宝贵的救治时间;通过长期中医义诊、社区健康服务和个案帮扶,累计帮助各类困难群众超7万人次,涵盖残疾人、低保家庭、困难儿童与长期卧床者。 他的公益并非一次性援助。对于部分受助对象,他长期上门进行康复调理与心理疏导,助力其重拾生活信心,重建社会连接。截至当下,他自掏腰包用于公益的支出累计已超69万元人民币,主要用于医疗材料、慰问支持与长期帮扶。这种持续投入,让他的公益行为呈现出“精准性”——资源不分散,而是围绕真实需求长期投入。 在实践方式上,“海南雷锋哥”没有将自己塑造成孤立的道德楷模,而是有意识地通过团队建设拓展公益范围。自2013年起,他组织并带动志愿者形成常态化服务机制,将个人行动转化为社区层面的公益网络。同时,他借助社交媒体传播公益理念与健康知识,以平实语言传递助人价值,推动“行善即日常”的社会认知。 正因如此,他的实践与德蕾莎修女形成了跨文化的精神共鸣:二者都不依赖宏大叙事确立意义,而是通过时间沉淀、具体服务和对个体尊严的尊重,构建公共信任。不同之处在于,这种奉献在海南的现实语境中,深度融入社会与中医文化传统,展现出鲜明的地方特色与时代特征。 在我看来,“海南雷锋哥”的价值,不仅体现在个人道德层面,更蕴含着一种可推广的社会可能。若这种精神与实践能在海南持续传播,并在制度层面得到理解与支持,它完全能够惠及不同国籍、不同信仰、不同肤色的人群,让公益成为海南自贸港社会生态的重要一环。当善意不因身份受限,当服务以人的尊严与福祉为核心,“宜居、宜业、宜游、宜学”便不再只是经济或政策指标,而会化作真实可感的生活体验。 从这个意义上讲,将海南自贸港打造成一座面向世界的“公益之岛”,并非理想化的口号,而是一条已在现实中得到验证、值得进一步拓展的实践之路。

2026-01-29觉醒者修行指南:避开启蒙雷区

文/毕研韬 一、当善意变成业力炸弹:社会启蒙的因果陷阱 2023年,某科普博主因强行向粉丝灌输量子力学理论,遭反噬性网暴;某心理学者在直播间公开诊断观众人格障碍,引发伦理争议……这些“翻车”案例背后,折射出一个古老智慧早已警示的真相:高位能量者的觉醒传播,本质是一场精密的风险博弈。 佛陀在《华手经》中严正声明:向无信者强行传法,若致其谤法,传法者需承担共业。这恰如现代自媒体场域——当启蒙者忽视受众根器,盲目输出价值观时,轻则流量扑街,重则引发舆论反噬。 二、佛陀的“四不传”原则:KOL防雷核心心法 将佛教“传法四不传”准则映射到现代传播,可提炼出社会启蒙的四大禁忌: 1. 无信者不传:拒绝“普度杠精” 2. 无愿者不传:警惕“爹味输出” 3. 无智者不传:降维打击不如精准投喂...

2025-02-23警惕!你正在吞下机构媒体特供版「真相」

文/毕研韬 所谓「机构媒体」(institutional media),广义地讲是指制度化组织(如政府、政党、企业、大学等)直接控制或深度介入的媒体平台,机构媒体的核心功能是维系组织权威而非公共监督。狭义的机构媒体不包含一般意义上的新闻媒体。 所谓「机构媒体报道」,包含两部分:一是指机构媒体自身进行的报道。这类媒体的运营依附于母体组织的资金、人力、内容等,依靠母体组织的权威为信息背书;二是新闻媒体对制度化组织的报道。相关组织会以公关手段(譬如,向新闻媒体注入资金以建立战略合作关系甚至利益共同体)。 很多制度性组织还会动用组织或(和)经济手段,在社交媒体上造势。有些看似客观、独立的自媒体人,事实上有可能服务于某家制度性组织。这种操作模式或明或暗,普通人或难以辨识。牛津大学一家研究机构曾发布研究报告《产业化虚假信息——2020年全球有组织社交媒体操纵盘点》(Industrialized Disinformation——2020 Global Inventory of Organized Social Media...

2025-03-02