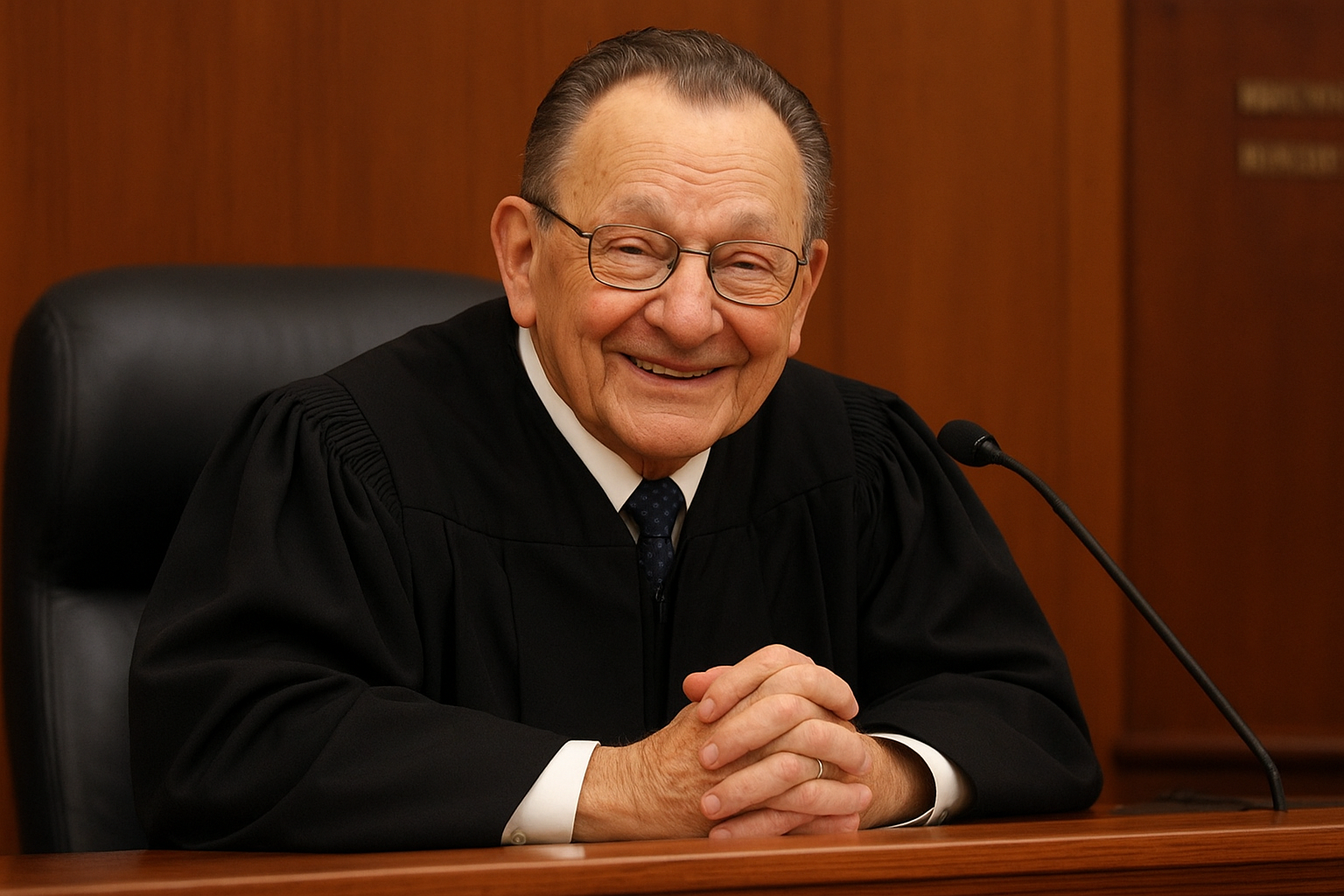

弗兰克·卡普里奥

中国网民为何怀念美国的“良心法官”?

正如一位中国网民所言:“我们怀念的不仅是这位法官,更是他代表的那种可能性——正义可以拥有心跳的频率。” 文/唐摩崖 2025年8月,美国罗德岛州法官弗兰克·卡普里奥(Frank Caprio)的逝世引发了全球范围的悼念,其中中国网民的集体缅怀尤为引人注目。这位被称为“全美最善良法官”的88岁老人,为何能跨越太平洋触动中国人的情感?这背后既有卡普里奥个人司法魅力的感召,也折射出公众对司法温度的普遍期待。 一、卡普里奥的司法哲学:法律与温情的平衡 卡普里奥的法庭以处理交通罚单等小型案件著称,但他将每个案件转化为“公民教育与社会支持的机会”。在经典案例中,他曾为送患病儿子就医的96岁老人撤销罚单,也曾用母亲创建的基金会替单亲母亲缴纳罚款。他的名言“在我的法袍下藏着一颗心”成为其司法理念的缩影——既坚持规则,又通过倾听个体困境实现“有温度的正义”。这种风格通过电视节目《Caught in Providence》和社交媒体传播,全球累计播放量破亿,其中中国观众占据了重要比例。 二、文化共鸣:对“青天”形象的集体记忆 中国网民将卡普里奥类比为“美国包青天”,这一称呼揭示了深层的文化心理。中国传统司法文化中,包拯、海瑞等清官形象被赋予“体察民情”与“铁面无私”的双重特质。卡普里奥的实践恰好契合了这种期待:他允许孩子参与庭审决定母亲罚款的去留,既维护法律权威,又通过互动传递司法的人文关怀。儒家“哀矜折狱”(审判中体现怜悯)的理念,也在他的实践中得到跨文化印证。 三、制度反思:对司法人性的期待 中美司法体系的差异为这种怀念提供了语境。中国以成文法为主,强调“多元解纷”机制缓解案多人少压力;美国普通法则更依赖法官的自由裁量。卡普里奥的案例让中国网民看到,即使在高度程序化的西方司法中,个体法官仍能通过裁量权实现实质正义。这种观察激发了对于“机械执法”的反思——有网友评论:“他证明法律可以既是利剑,也是盾牌”。 结语 卡普里奥的走红与悼念,本质是公众对司法人性化的共同向往。当中国法治建设持续推进时,这种跨国界的司法形象共鸣,既是对他个人品格的致敬,也寄托着对“规则与温情并存”的法治生态的期待。

2025-08-24文章推介

中美关税大战:BBC不懂中国

文/毕研韬 美国东部时间4月2日下午4时(北京时间4月3日凌晨4时),美国总统特朗普签署行政令,执行全面新对等关税政策。 北京时间4月3日下午6时(美国东部时间4月3日凌晨6时),中国宣布采取反制措施。中国反应之快,让外界吃惊。 BBC(中文)解读说,中国选择这个时间宣布,“某种程度上想在国内掩盖这一新闻,不要过于惊吓到民众”。 这个臆测毫无依据。这么重大的事件,在什么节点发布有啥区别?何况,在自媒体时代,周五下午六时,不正在黄金时段吗? BBC中文还关心“中国领导人习近平这个时候在做什么”。BBC杜撰到: “习和其他六位政治局常委在外出植树,强调应对砍伐森林的必要性。这展示了面对特朗普时的镇定,显示了一种气氛:华盛顿你尽力去做吧,这里是中国,我们对你的胡言乱语不感兴趣。” 如果BBC稍微做点功课就知道,一年前(2024年)的4月3日上午,习近平等中国领导人也在参加义务植树活动。 4月3日或4日参加植树活动,是中国的“党和国家领导人”参加义务植树活动的惯例时间。 BBC(中文)这次的误读,说明了什么?是不懂中国,还是其它原因?BBC的这种低级错误,该怎样避免?

2025-04-07“一带一路”:国际社会怎么看

【编者按】本文由ChatGPT生成,文中所列中国推动“一带一路”的动机,是ChatGPT想定的外部猜测。编辑修改了文中个别语句,在不改变原意的前提下使之更符合中文表达习惯。 (以下是ChatGPT的分析) 自2013年中国国家主席习近平提出以来,“一带一路”倡议迅速成为中国推动全球合作与发展的核心战略之一。作为一项宏大的国际合作计划,“一带一路”旨在通过加强基础设施建设、促进贸易和投资、增进文化交流,实现沿线国家的共同发展。然而,随着“一带一路”建设的不断推进,国际社会对这一倡议的看法呈现出多样化的态度。由于经济、地缘政治、文化背景等方面的差异,各国对这一倡议的评价不尽相同。 一、中国推动“一带一路”建设的动机 中国的主要动机可归结为以下几点: (一)经济增长与区域合作 自2008年全球金融危机以来,全球经济复苏乏力。中国希望通过“一带一路”倡议推动区域合作,促进基础设施建设和贸易增长,特别是支持发展中国家。这不仅有助于缓解国内经济增速放缓的压力,还为中国企业“走出去”提供了新机遇,同时能够促进沿线国家的经济复苏和繁荣。通过加强区域互联互通和贸易合作,中国期望与世界各国实现共赢。 (二)能源安全与供应链稳定 “一带一路”沿线国家资源丰富,尤其是中亚和中东地区蕴藏着丰富的石油和天然气。中国通过投资建设跨国油气管道和运输通道,可以实现能源进口的多元化,减少对马六甲海峡的过度依赖,从而提升国家能源安全和供应链稳定。随着全球能源格局的变化,保障能源供应和稳定的物流链条对中国的经济发展至关重要。 (三)战略影响力与外交关系 “一带一路”倡议不仅是经济合作,客观上也是中国提升全球战略影响力的工具。通过提供融资和基础设施支持,中国在沿线国家树立了积极的形象,增强了与这些国家的政治和经济联系,从而扩大了在亚非欧地区的地缘政治影响力。中国的这种外交战略不仅有助于促进全球经济的互联互通,也为中国争取了更多的国际话语权。 (四)推动全球治理与多边主义...

2025-02-16中国高校”科研孤儿”:令人敬重的知识守夜人

文/罗教澜 近几年,中国高校的“科研孤儿”现象引发关注,这个群体的存在既令人心痛,又让人欣慰。 一、“科研孤儿”的定义 “科研孤儿”指未担任行政职务、缺乏团队支持的高校独立研究者,其学术活动具有显著的自主性与个体化特征。根据《中国科研工作者生态调查报告(2023)》,该群体约占高校科研人员的31.6%。① 二、核心特征 2.资源约束性:独立研究者年均科研经费(12.7万元)仅为团队主导型学者的43%。换言之,有自己团队的学者获得的科研资金是独立研究者的2.3倍。③ 3.评价困境:在职称评审中,72%的独立研究者因“成果持续性不足”被质疑,而团队学者可通过分工快速积累成果。④ 三、对制度性困境的实证分析 1.资源分配失衡 国家自然科学基金委数据显示(2020-2024),国家重点实验室设备使用审批中,独立研究者申请通过率不足28%。⑤独立研究者重大课题中标率(12.4%)仅为行政兼职学者的36.3%。③ 2.学术社交资本缺失 根据《高校科研合作网络研究(2022)》,具有师承关系的项目评审通过率提升41%。⑥...

2025-04-06Why Are Chinese University Teachers So Obedient?

By Michael Why are Chinese university teachers considered so easy to govern?...

2025-09-24经济下行是否还要考研?

是否该读研,取决于你的认知层次。 文/毕研韬 是否该读研,取决于你的认知层次。读研不仅为获取文凭,更是一场提升生命维度的修行:从“看山是山”的懵懂,到“看山不是山”的蜕变,此时的你已能透过表象管窥本质。 我期望研究生能更进一步:把实验室的灯光视为“禅修”的指引,把文献丛林看作打通“任督二脉”的修行场;以阳光心态“渡劫”,笃信文献标注与实验误差终将化为生命的年轮,继而抵达“看山还是山”的殊胜之境。 准备考研的你,或许正感到迷茫与压力,但请相信:凤凰涅槃后,你定能跃升至崭新的生命维度。

2026-01-31俄罗斯为什么兵犯乌克兰?中国政府与民间的观点

文/毕研韬 2022年2月,俄军挥师乌克兰,打响了一场震撼全球的地缘政治战争。三年多过去,硝烟未散,伤痕累累,战争的根源仍是全球舆论争议的焦点。对于“俄罗斯为什么兵犯乌克兰”,中国社会——包括政府与民间——展现出不同层次、不同语调的认知回应。 一、中国政府:结构性安全焦虑与和平主义的结合 中国政府始终强调战争并非孤立事件,而是冷战后国际安全秩序失衡的结果。在中国外交部发言和官方媒体报道中,“北约东扩”“俄罗斯安全关切”“不应拱火激化矛盾”等表述屡屡出现。 从政策文件看,2023年中国发布的《关于政治解决乌克兰危机的立场文件》明确提出:“各国合理安全关切应当得到重视和妥善解决”。这一立场强调对“安全不可分割原则”的尊重,认为俄方的战略焦虑不应被忽视。 与此同时,中国政府并未公开支持俄罗斯军事行动,而是强调“中立劝和”“反对制裁”“尊重主权”的多边主义语言。换言之,中国政府的立场是基于结构性分析框架,拒绝道德化“站队”,力图在地缘安全与国际法原则之间保持外交张力。 二、民间舆论:反美情绪下的“理解俄罗斯”主调 与政府的理性克制相比,中国民间舆论对战争根源的理解更具情绪色彩,尤其在战争初期呈现出强烈的“挺俄”倾向。 根据对社交平台的观察(微博、知乎、B站、公众号等),我们可以大致估算中国民众对俄乌战争的态度分布如下: 立场分类 比例估算 特征描述...

2025-07-05