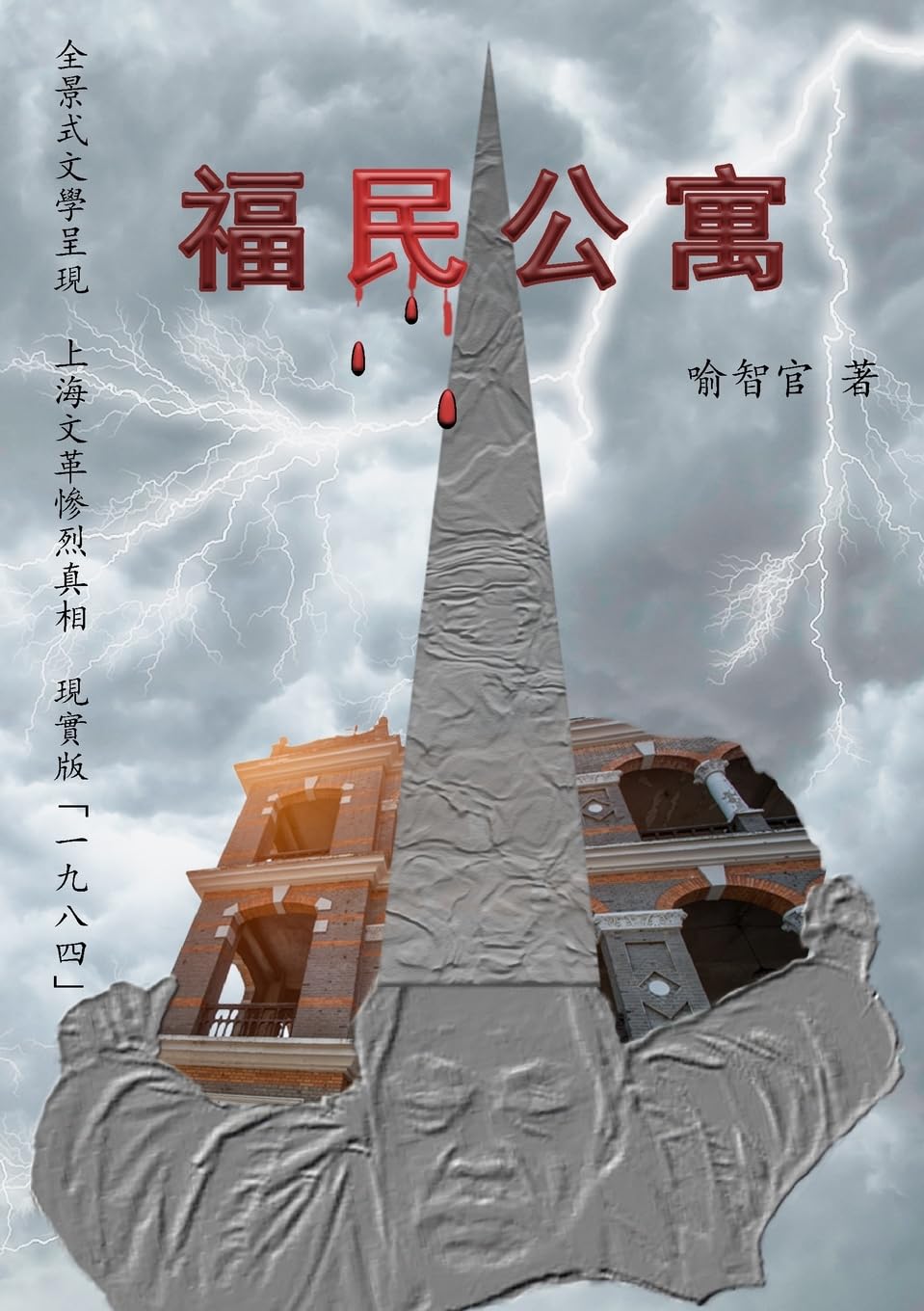

文化大革命

《福民公寓》有声书开播引热议

作者:飞马出版社 出处:人民报 发表时间:2025年7月28日 两年前,敝社邂逅讲述文革的小说《福民公寓》,有感于作品虽在台湾出版,却并没有在海外引起足够的关注,征得作者喻智官先生同意为之出了修订新版,让更多读者了解这部不可多得的佳作。 一月前,有声书主播雨天女士阅读《福民公寓》后与敝社联系,她认为“《福民公寓》故事深刻,人物鲜活,对话流畅真实,希望通过自己的声音,让更多听众听到这样一部真实、有力量的作品。”她的感受和意愿与我们不谋而合。旅居海外的雨天女士是上海人,专注播讲纪实文学、大陆禁书以及现代文学,由她演播讲述上海市民的故事可珠联璧合。 《福民公寓》开播后不仅吸引了大量听众,演播者与听众还即时互动交流。纵观听众的留言小议,虽只言片语,却充满真情实感,不乏切中肯綮之论,与敝社对《福民公寓》的评价相吻合,在此摘录简介,以飨读者。 一、文革经历者的认可 ——这是我读过最清楚的文革故事。从老百姓的生活讲述,一日一日,物是人非。感谢作者纪录那段灰暗的时代,雨天也功德无量,声音的传播,使这本书又(有)了更多的读者,让更多人了解这本书那段史。 ——边听思绪就给带回60年前,文革那年我12,家境就和(书中)严家差不多,天天提心吊胆…… ——太感谢作者了,把那段历史真实的[地]记录给后人,文中记述得[的]那些人和事也都有我母亲家和我周围认识(的)那些上海普通老百姓的影子。 ——幸好我们都还在,幸好作者为我们还原历史,幸好雨天的真情朗读。……里面大多数人物,都可以在现实生活中一一对应。 ——感谢雨天与作者,又来让我们一起走过那一段不堪回首的日子,小说里的很多人与事都可以在自己的过往中找到。 ——我作为过来人告诉你全是真的,只是描写了真实世界的苦难的不足十分之一。 ——我都经历过,只有更残酷,绝没有填(添)油加醋。 ——雨天演播得太棒了,遗憾的是我听不下去,儿时家里遭殃的情形就在字里行间。 ——文革恶行,历历在目。 ——好真实的描述,感谢作者。二舅去贵州插队,走得那天,母亲去真如火车站送行,火车一开,车上车下哭声一片,母亲说她这辈子都忘不了。 ——听这集,感觉好像在说我家,一次又一次地把我家的哥哥姐姐送走(下乡),到六八年底,原来热热闹闹一大家子就只剩下了爹娘和我。 ——每天跟着听这部小说,心情也跟着起伏。最后的结局非常的真实。几十年前我赴美留学,父亲的嘱咐是,给你买的是单程票,不要回来了。出国后,看到64,再看到飞速的经济发展,也回国工作了一段时间,也看到和感觉到那个水晶盒不散的阴魂。深深觉得这个民族如果不经历全面的,触及灵魂的反思和忏悔,是无法在文明的道路上前行的,那个阴魂的轮回不可避免。庆幸我牢记我父亲的嘱咐,彻底地远走他乡。而且有一副火眼金睛,那些穿着不同马甲的美式极左嘴脸,一眼就看穿,因为他们的阴魂是一样的。 ——感谢作者将那一段不堪回首的往事记录下来。非常震惊居然有人怀疑往事的真伪。 ——多么伤感! 中国人都选择了忘记,唯有《福民公寓》,记录了真实。 二、后辈的惊讶与感慨...

2025-08-12文章推介

美国务卿:美国试图把中国和俄罗斯剥离

2月25日,美国《布赖特巴特新闻网》(Breitbart News)发布了一条独家新闻,其导语称: “国务卿马可•卢比奥在接受 Breitbart News 独家采访时表示,总统唐纳德•特朗普及其政府正试图把俄罗斯从中国剥离出去,就像冷战时期前总统理查德•尼克松把中国从苏联剥离一样。” 当主持人问特朗普结束乌克兰战争的努力是否类似于尼克松当年访问中国以遏制苏联的著名举措时,卢比奥表示: “我不知道我们是否能完全成功地把俄罗斯从中国剥离出去。” 他补充道:“我也不认为让中国和俄罗斯彼此对立有利于全球稳定,因为它们都是核大国。但我确实认为,目前的情况是,俄罗斯对中国的依赖程度日益加深,而如果仔细思考的话,这同样不是一个好的结果。” 有些国际观察家把美国的这一外交策略称为“逆向尼克松现象”。这是国际关系中典型的现实主义路线,但本质上就是中国战国时期(公元前476-公元前221年)流行的纵横捭阖策略的现代版。问题是,2200多年过去了,人类仍未跳出“国家利益最大化”的外交藩篱。 《布赖特巴特新闻网》这篇报道的题目是 Exclusive...

2025-03-05梁启超:论报馆对国家有益

【编者按】1896年8月9日,梁启超在《时务报》创刊号发表文章《论报馆有益于国事》,强调报馆的重要性和作用。他通过对比古今中外的报刊发展,指出报馆在传递信息、监督政府、推动教育、促进交流等方面的作用,并提出了对报刊发展的期望和建议。原文是文言文(附后),编辑用文心大模型译成白话文如下。 梁启超:论报馆对国家有益 观察一个国家的强弱,可以从它的信息是否通畅来判断。血脉如果不通畅,人就会生病;学术如果不流通,就会显得浅陋;道路如果不通顺,就会像秦国和越国那样,虽然相邻却对彼此的肥瘦毫不关心,如同陌路;语言如果不相通,就会像福建、广东与中原地区那样,虽然同在一国却像身处不同的世界。国家也是如此。如果上下之间信息不通,就无法有效地传递恩德和民情,而那些舞文弄墨的官吏就会趁机作奸犯科;如果内外之间信息闭塞,就无法了解对方的情况,那些守旧的儒生就会空谈误国。中国数十年来遭受欺辱,就是因为这个原因。要去除闭塞,寻求通达,方法不止一种,而报馆就是其中的先导。没有耳目,没有喉舌,这就叫做残废。如今世界各国并立,就像邻居一样,整个天下,就像一个大家庭。邻居家的事情,我们却不知道,甚至同一个家庭里的事情,也互不相闻不问,这就是有耳目却如同没有耳目;上面有所决策,不能告知百姓,下面有苦难,不能上报给君王,这就是有喉舌却如同没有喉舌。能够帮助我们开通耳目、喉舌,治愈天下这种“残废”之症的,就是报馆。 报馆在古代有例证吗?古代太师通过采集民歌来观察民风,饥饿的人唱出他们的食物,劳苦的人唱出他们的劳作,朝廷派使者去各地采集这些民歌,从乡里传到县里,从县里传到国家,再从国家传到天子那里,这就像民间的报纸。公卿大夫们赞扬君主的德行,讨论国家政治,朝廷派遣使臣,记载功勋,建造宫室,饲养马匹,君主用这些来告知臣子,上级用这些来告知下级,这就像官方的报纸。又像诵训官负责掌握各地的方志,以便观察事情;掌握各地的邪恶之事,以便告诫人们避免;从而了解各地的风俗;外史官负责记录四方的情况,把书名通报给四方;撢人官负责诵读天子的诏令,传达国家的政事,到各地去宣讲。所有这些用来宣扬君主的德行、沟通上下情意的做法,不仅仅是记录叙述,还兼有职责掌管,所以君主可以坐在一间屋子里就能了解四海之内的情况,士人可以通过诵读《诗经》等三百篇来了解国家的政事。三代之所以强盛,没有不是因为这个原因的。 西方人的大报纸,议院的言论都记录在上面,国家的财政收支也记录在上面,人口生死也记录在上面,地理的险要也记录在上面,百姓产业的盈亏也记录在上面,学会的课程也记录在上面,物产的种类也记录在上面,邻国的举动也记录在上面,兵力的增减也记录在上面,法律的改变也记录在上面,科学的新理论也记录在上面,技艺的新发明也记录在上面。那些分类的报纸,谈论政务的可以看官报,谈论地理的可以看地学报,谈论军事的可以看水陆军报,谈论农业的可以看农学报,谈论商业的可以看商会报,谈论医学的可以看医报,谈论工业的可以看工程报,谈论科学的可以看各种天文、数学、声学、光学、化学、电学等专门学科的报纸。有一门学问就有一份相应的报纸,这门学问每得到一个新的见解,这份报纸就会多一条新闻,内容繁复的就用图表来辅助说明,事情复杂的就列成表格,早晨刚写成文章,晚上就传播到了万里之外。所以负责事务的人没有隔阂蒙昧的担忧,研究学问的人能够得到观摩学习的益处。还担心文字太深奥,不能让所有人都理解,所以有妇女报,有儿童报。这些报纸的出版时间,有的是季报,有的是月报,有的是半月报,有的是旬报,有的是七日报,有的是五日报,有的是三日报,有的是两日报,有的是日报,还有的是半日报。国家保护报馆就像鸟贩子保护小鸟一样;士民喜爱阅读报纸就像蚂蚁附着在膻味上一样。就像俄国和土耳其的战争,德国、奥地利、意大利的结盟,全世界的人都仰头踮脚地等待《泰晤士报》的评论,文章刚写完,电报就已经飞快地传送出去了,报纸的重要性又像这样。 然而英国、德国、日本,有的对报馆有诽谤的法律,有惩罚的条例,这又是为什么呢?记载琐碎的事情,采访奇异的传闻,不是荒诞不经的谣言,就是隐秘的杂事,关起门来编造,随口乱说,对解决当前的困难没有帮助,反而败坏社会风气,这是第一个弊端;军事敌情记载得不准确,仅仅凭借市井之人的传言,没有惩罚造谣者的嫌疑,甚至揣摩大众的情绪,编造出荒谬的说法,海外已经化成灰烬,纸上却还在刊登捷报,迷惑听闻,贻误大局,这是第二个弊端;评判人物的好坏,评论最近发生的事情,毁誉完全凭借个人的恩怨,笔舌比刀枪还要锋利,有的歌颂权贵,作为自己升官的阶梯,有的指责富豪,作为自己收受贿赂的手段,行为如同无赖,道义上违背了吉祥的言论,这是第三个弊端;拿起笔来发表议论,却没有根据,抄袭陈旧的言论,拼凑抄袭别人的说法,或者因为才思枯竭而担忧,敷衍了事,讨论逸闻趣事,记述游览经历,没有意义可取,文章也没有文采,这是第四个弊端;有的翻译的内容比较广泛,言论也值得一看,删除糟粕,颇能抓住要点,但是借题发挥,宣扬宗教,虽然有断章取义的好处,却免不了诗歌分类不当的遗憾,这是第五个弊端。有这些弊端存在,报纸的意义就被束缚住了,于是使得国内少数有志之士反而把报馆看作是害虫,把报纸看作是妖言惑众,古代的优良传统不能实行,好的方法反而带来了弊端。唉,这不是很让人痛心吗! 现在在中国设立报馆,想要达到西方人报纸那样的规模,从形势上看是不可能的。西方的议院议定一件事情,就公布给大众,让报馆的人进入议院记录;中国则对这些事情讳莫如深,中枢机构的举动,真相无人知晓,更不用说外国人了。西方的人口、物产、百姓产业、商业情况,每天都有记录,翻开书卷就一目了然,抄录副本印在报纸上,让大家都知道;中国则连家庭中的牲畜都没有专门的管理机构,州县官员虽然亲民,但是对于自己所管辖的百姓和物产,却无从全面了解,更不用说朝廷了。西方人对于科学、制造等专门学科,官方设立学校,士人设立学会,讲求观摩学习,新的方法层出不穷,所以急于刊登在报纸上,让大家先睹为快;中国则稍微懂得这些学问的人已经像凤毛麟角一样稀少,哪里有精通这些学问、深明其法而创造出新成果的人呢?由于这些原因,西方报纸的长处,都不是我们所能具备的。 那么报纸的体例应该怎么样呢?我说:广泛翻译世界各地的新闻,让读者了解全局大势以及各国强盛衰亡的原因,从而不会夜郎自大,坐在井里议论天地之大;详细记录各省的新政策,让读者知道新政策确实有利可图以及负责此事的人的艰难筹划和他们的宗旨所在,从而阻挠新政策的人就会减少了;广泛搜集交涉的重要案件,让读者知道国家体制不确立就会受人侮辱欺凌、法律不讲就会被人愚弄欺骗,从而可以奋发学习新学问来洗刷过去的耻辱;另外还要刊载政治、学术方面的重要书籍的内容摘要,让读者了解一切实用学问的源流门径以及它们日新月异的变化情况,从而不会抱着八股文、八韵诗、考据学、词章学等陈旧学问而自以为是了。按照这个标准去办报纸,经过一段时间之后,风气就会逐渐开放,各种事业就会逐渐兴起,国家体制就会逐渐确立起来,人才也会逐渐涌现出来。十年以后报纸的规模也就可以逐渐完备了。唉!中国的邸报兴起于西方报纸之前,但是历经数百年却没有得到推广。如果有人不理解报纸的重要性而将其视为诽谤之言并加以摧残的话,那么报纸这颗幼苗又怎么能成长起来呢?或者也有人能够与我们同舟共济、共克时艰并理解我们的孤独与愤慨而提倡保护报纸以成就我们的区区之心的话,那么这也就是顾炎武所说的“天下兴亡匹夫有责”了吧! 以下为原文(文言文)。 梁启超:论报馆有益于国事 觇国之强弱,则于其通塞而已。血脉不通则病;学术不通则陋;道路不通,故秦越之视肥瘠,漠不相关;言语不通,故闽粤之与中原,邈若异域。惟国亦然。上下不通,故无宣德达情之效,而舞文之吏,因缘为奸;内外不通,故无知己知彼之能,而守旧之儒,乃鼓其舌。中国受侮数十年,坐此焉耳。去塞求通,厥道非一,而报馆其导端也。无耳目,无喉舌,是曰废疾。今夫万国并立,犹比邻也,齐州以内,犹同室也。比邻之事,而吾不知,甚乃同室所为,不相闻问,则有耳目而无耳目;上有所措置,不能喻之民,下有所苦患,不能告之君,则有喉舌而无喉舌。其有助耳目、喉舌之用,而起天下之废疾者,则报馆之为也。 报馆于古有征乎?古者太师陈诗以观民风,饥者歌其食,劳者歌其事,使乘輶轩以采访之,乡移于邑,邑移于国,国移于天子,犹民报也。公卿大夫,揄扬上德,论列政治,皇华命使,江汉纪勋,斯干考室,駉马畜牧,君以之告臣,上以之告下,犹官报也。又如诵训掌道方志,以诏观事;掌道方慝,以诏辟忌,以知地俗;外史掌四方之志,达书名于四方;撢人掌诵王志,道国之政事,以巡天下邦国而语之。凡所以宣上德、通下情者,非徒纪述,兼有职掌,故人主可坐一室而知四海,士夫可诵三百而知国政。三代盛强,罔不由此。...

2025-02-15“摇滚女尼”琼英•卓玛被搬上荧幕

文/毕研韬 音乐纪录片《次第花開》(Ani Bond: Choying Drolma)被誉为尼泊尔版的《音乐之声》。影片用来自喜马拉雅的天籁之音,讲述了“摇滚女尼”琼英•卓玛(Choying Drolma)的传奇故事。 影片于2023年斩获华沙国际电影节最佳亚太电影奖、最受观众欢迎奖,中国纪录片学院奖之最佳长纪录片奖、最佳音乐音响奖。2024年《次第花开》受邀成为尼泊尔国际电影节开幕影片。 《次第花开》由林芬、白杉两位导演联袂执导,主要采访对象包括琼英•卓玛、努•巴杰拉查里亚、益西曲珍、阿旺拉姆、白玛仁钦、卓玛次仁。 导演林芬(左)与白杉(右) 琼英•卓玛是一位尼泊尔藏族歌者,因其独特的嗓音和深情的音乐风格被誉为“天籁歌者”、“摇滚女尼”。她的音乐扎根于藏族文化沃土,融合了传统与现代元素。 琼英•卓玛是一位尼姑,她的宗教素养为她的音乐作品注入了深邃的精神内涵。她以音乐传递对生命、爱与和平的思考,成为藏族文化的重要传承人和开拓者。 琼英•卓玛不仅在藏族文化圈享有极高声誉,她的音乐在全球范围内广受欢迎。琼英•卓玛用梵音咏唱的《大悲咒》是我几乎天天聆听的天籁之音。...

2025-02-16当多重舆情集中指向同一所海南高校

当多重舆情在一所高校叠加爆发,会呈现何种新特质? 文/毕研韬 在新媒体环境中,舆情并不总是围绕单一事件展开。尤其是针对某一舆情多发机构,当不同议题在相近时间段内蜂拥进入舆论场时,舆情往往会呈现出叠加式放大的态势。 近期,围绕一所海南院校,舆论场中相继出现了多条关注线索,既包括围绕该校研究生退学的讨论,也涉及该校正在推进的内部改革。这些议题在传播过程中被不断关联,逐步汇聚成一个整体性的讨论对象。 一、从单一议题进入舆论视野 最早引发外界关注的,是一则与研究生退学相关的信息。围绕个体选择、培养安排以及制度适配等问题,不同声音在社交平台上逐渐出现,并形成初步讨论。 在这一阶段,舆情仍主要围绕具体情境展开,讨论对象相对明确,议题边界也较为清晰。 二、改革议题叠加后,舆论框架发生变化 随后,有关该校内部改革的相关信息进入公众视野。这类信息本身并不直接指向前述讨论,但在传播过程中,却被频繁并置和对照。 在新媒体语境下,不同议题并不总是按照其原有逻辑被理解。当改革话题与此前的讨论同时出现时,舆论开始将二者放入同一认知框架中加以解读。 由此,舆情的重心开始从“单一问题讨论”转向“整体运行状态的关注”。 三、校方回应后,讨论为何仍在延续...

2026-01-25迷雾之下,《战略传播前沿》邀您共赴“智识星辰”之约

丙午年初六,微信公众号《战略传播前沿》粉丝破万。 文/毕研韬 寰球激变,时代潮涌。当旧秩序松动而新格局未立,浮嚣之中,最稀缺的并非信息,而是穿透迷雾的智慧。 幸得诸君厚爱,《战略传播前沿》今万粉初度。万,在东方不仅是数字,更是“万川印月”之境——每一道涓流,皆映同一轮皎月;每一位同道,都在喧嚣中守护同一份清醒。这不只是流量的刻度,更是智识火种在变局暗夜里的彼此辉映——我们在信息洪流中,共筑一方可锚定思想的“认知静土”。 前路漫漫,愿我们以文字为舟,以洞见为楫: 复元身心:于致虚守静中重返生命本真,葆有澄明以观照万象。 厚养智慧:在文明比较与历史纵深中淬炼认知,持经达变而洞悉本质。 澡雪灵明:破认知藩篱而纳百代精华,融东西智慧以契生命本真。 于变局中守“中和”之道,在纷繁中立“大本”之心。以全球化视野洞察文明脉动,以战略性定力穿越周期迷雾——这正是“战略传播”在时代关口应有的担当:不务虚名,不骛外求,惟以思想为刃,廓清认知迷障;以智慧为锚,守住内心定力。 万川既汇,更盼涓滴成海。此番破万,是抵达,亦是启程。诚邀诸位同道:或点评交锋,激荡灵感;或赐稿争鸣,分享灼见。让这方“精神家园”不止于单向传递,更成为真知汇聚、智慧交融的场域:使一人之思启众人之识,以众人之明烛未来之途。 万心印月,笃行致远;星河共影,大道同光。

2026-02-22爱泼斯坦档案解封后:谁在回应,谁在沉默

我们应当如何借助回应与沉默,进一步理解这些高度复杂的法律文本。 文/毕研韬(中国传播学教授、《无界传播》总编辑) “爱泼斯坦档案”是指围绕美国金融家杰弗里·爱泼斯坦(Jeffrey Epstein)性侵与性交易案件,在多年司法调查、刑事诉讼及相关民事诉讼中形成并逐步公开的一系列法律文件。这些材料包括但不限于证人证词、证人笔录、通信记录摘要、航班清单、法庭动议文件,以及与共犯吉丝兰·麦克斯韦(Ghislaine Maxwell)案件相关的司法材料。 需要强调的是,这些档案本身层级差异极大:有的是经法庭采信的证词;有的是未经交叉质证的单方陈述;还有相当一部分,仅仅是“被提及的名字”,并不构成指控,更不等同于事实认定。正是这种层级复杂性,使得档案在公共传播中极易被误读,也正是本文反复强调“区分层级”的原因。 一、档案中涉及的主要人物与机构 根据已公开、可核查的司法文件,档案中出现过的知名人物与机构,主要包括以下几类(按是否回应区分): (一)已公开作出回应或澄清的个人与机构 1.比尔·克林顿(Bill Clinton),美国前总统。其发言人否认其知晓或参与任何非法行为,并强调与案件无关。 2.唐纳德·特朗普(Donald...

2026-02-05