破除执念

【创刊词】打破认知枷锁,才有崭新未来

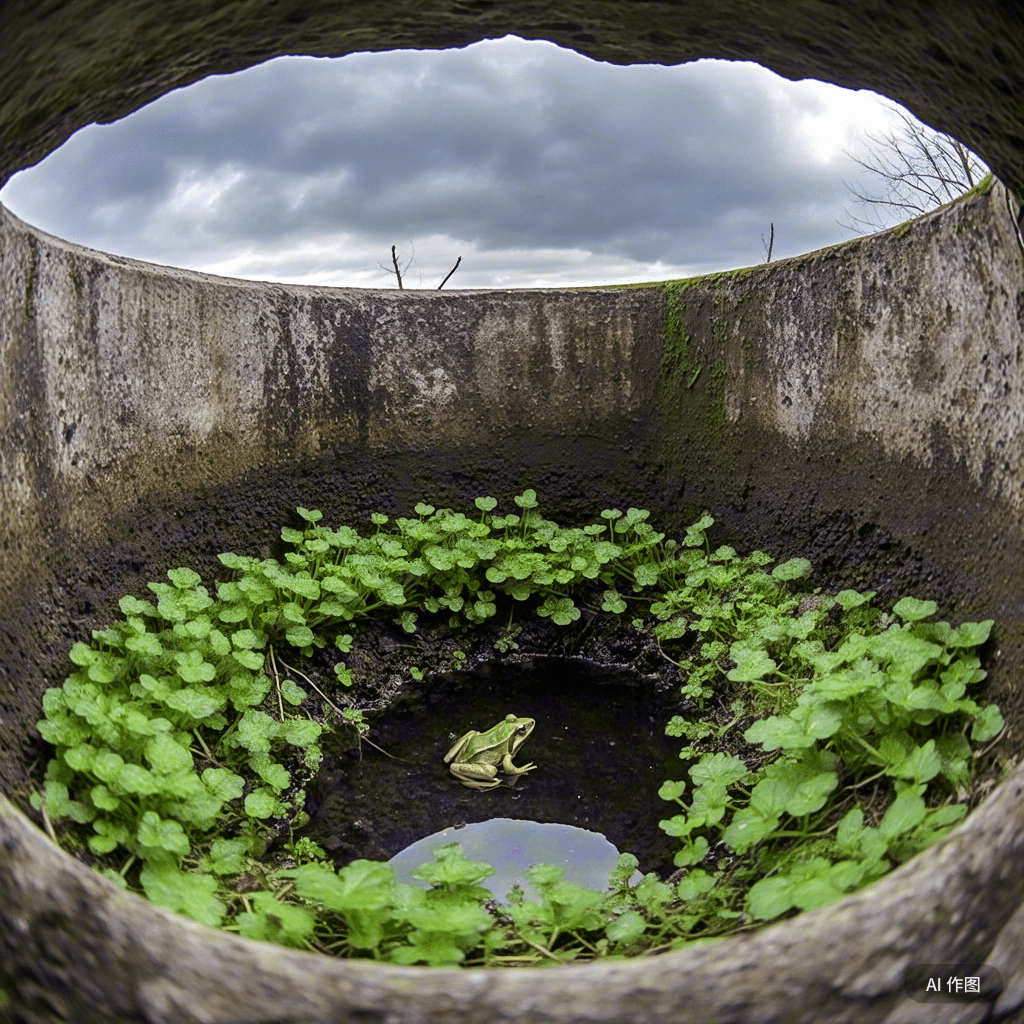

无论是在一国之内,还是国家之间、文明之间,分裂和冲突都在威胁着人类生存与福祉,给世人带来困扰、苦难和牺牲。何以至此?愚以为,认知差异与利益冲突是两大关键因素。认知分歧会引发并加重利益冲突,正因为如此,全球各种势力都会竭尽所能地干预相关人群的认知。 面对同一事物时,不同观察者的认知不尽相同,甚至截然对立,因为人都是透过自己的认知框架来揆诸环境的。这些框架,可称之为“界”,它是一个复杂系统,包括无形的身份(如国籍、种族、民族、性别、地位、专业、职业、政治派别、宗教信仰)、利益、既有认知、个人经历、政策法律、传统文化、社会氛围、个人品行、外部干预等。当其中某些因素十分活跃时,譬如对自己的国籍极度敏感时,就有可能夸大或缩小某些成分,而且执念越深,幻觉越大。 何以破局?在后真相时代,传统的教育和宣传已很难凑效,因为人们会本能地排斥自己不喜欢的信息。在外界干预恒定的情况下,只有当自己意识到个人的认知框架正在阻碍自己接近真相时,认识到每个人都是背着“井”四处游历的“井底之蛙”时,情势才有可能转机。《六祖坛经》中的“一真一切真”,《金刚经》中的“应无所住而生其心”,都在阐述这个道理。刀郎先生在《就是现在》中唱到:“只要眼神中不带有色的分别,你我的梦都一样光荣”,同样是在诠释这个原理。 为达此目的,《无界传播》将秉承真实、客观、多元和深度的报道原则,积极探讨我们关注的议题。我们将恪守中道,同时欢迎“中左”和“中右”。我们期待“中左”与“中右”和平共处的社会空间与虚拟空间持续扩大,这样才能压缩“极左”与“极右”的生存空间。如果助长左而打压右,或者反之,社会就会失衡,就会失去包容性和凝聚力,社会发展就难以持续,居住环境和营商环境也会随之恶化。对国际社会而言,地缘政治与理念政治使之更加复杂。所以《无界传播》不仅要呈现静态信息,还要深入探讨动态的生成机理。 内政是外交的基础,只有实现国家治理现代化,才有可能在国际社会具有吸引力与影响力,而国家治理现代化的一个重要指标是信息传播生态最优化。一个地区内,信息流量的大小与该地区的稳定和发展息息相关,与此同时,信息的流向也是关键因素。究其本质,信息流向是由信息位落差决定的。信息位低的地区(国家)应主动提升自己的信息位高度,提升全民的信息韧性,这样才能减少信息位高的地区(国家)带来的信息威胁。 本人自1986年起开始探索跨文化交流,2002年后两次赴欧洲研习传播学(尤其是国际传播),近几年常常自称为“传播学布道者”“播火人”。愚以为,传播学是一种威力强大的工具,但令人遗憾的是,中国的传播学教育和科研早已不堪重负。如不尽快改善传播学教学、研究与实践的现实环境,国家治理和全球治理的能力就必然会被削弱。 这绝非危言耸听。早在2001年7月,美国国防部就提出,人类战场分为物理域、信息域和认知域三种,而且认知作战的重要性远在物理作战、信息作战之上。中华人民共和国的成立、美利坚合众国的成立、俄罗斯-苏联的建立与解体,都证明了信息传播的巨大能量。不过我要特别提醒,美军所谓的认知域作战适用于传统的战争时期。如果在和平时期以认知战思维运作信息传播,将会损害自身形象与利益,就会导致在短期内难以修补的深远后果。 在全球地缘政治冲突加剧的当下,单纯的信息交流已于事无补,因为对方会以政策、法律、社会、信息和文化手段予以拦截,会把你的信息活动视为噪音和渗透。传播学上的“不可沟通性”是指有时双方交流得越多,分歧反而越大。在中美战略竞争加剧的前提下,各方都在抢占价值观高地。谁拥有人类文明核心价值观,谁就占据传播的道德制高点。因此,价值观重构和沟通就异常重要,但这些工作主要是以行动和政策(而非空洞的语言表述)进行的。这项工作已经超越理念政治范畴,直接影响地缘政治、现实政治与资本政治了。 《无界传播》是一家传播学试验平台,旨在消除认知壁垒,推动跨“界”对话,促进和解与和平,这是和平研究的传播学范式。我们将从尽可能高的维度俯视现实世界,以中线为轴呈现立场不同甚至对立的见解。我们热切期待所有参与者都能以历史的、发展的眼光看待所讨论的议题,着眼于推动文明间的对话、和解与合作,展示良好的素养与风度。本人在该领域的探索才刚刚起步,欢迎全球同道在《无界传播》这个试验平台上一起交流、探索,共同揭示信息传播的真谛,一起享受其中的无限妙趣。 毕研韬 《无界传播》总编辑(试验平台负责人) 二零二五年二月十八日

2025-02-15文章推介

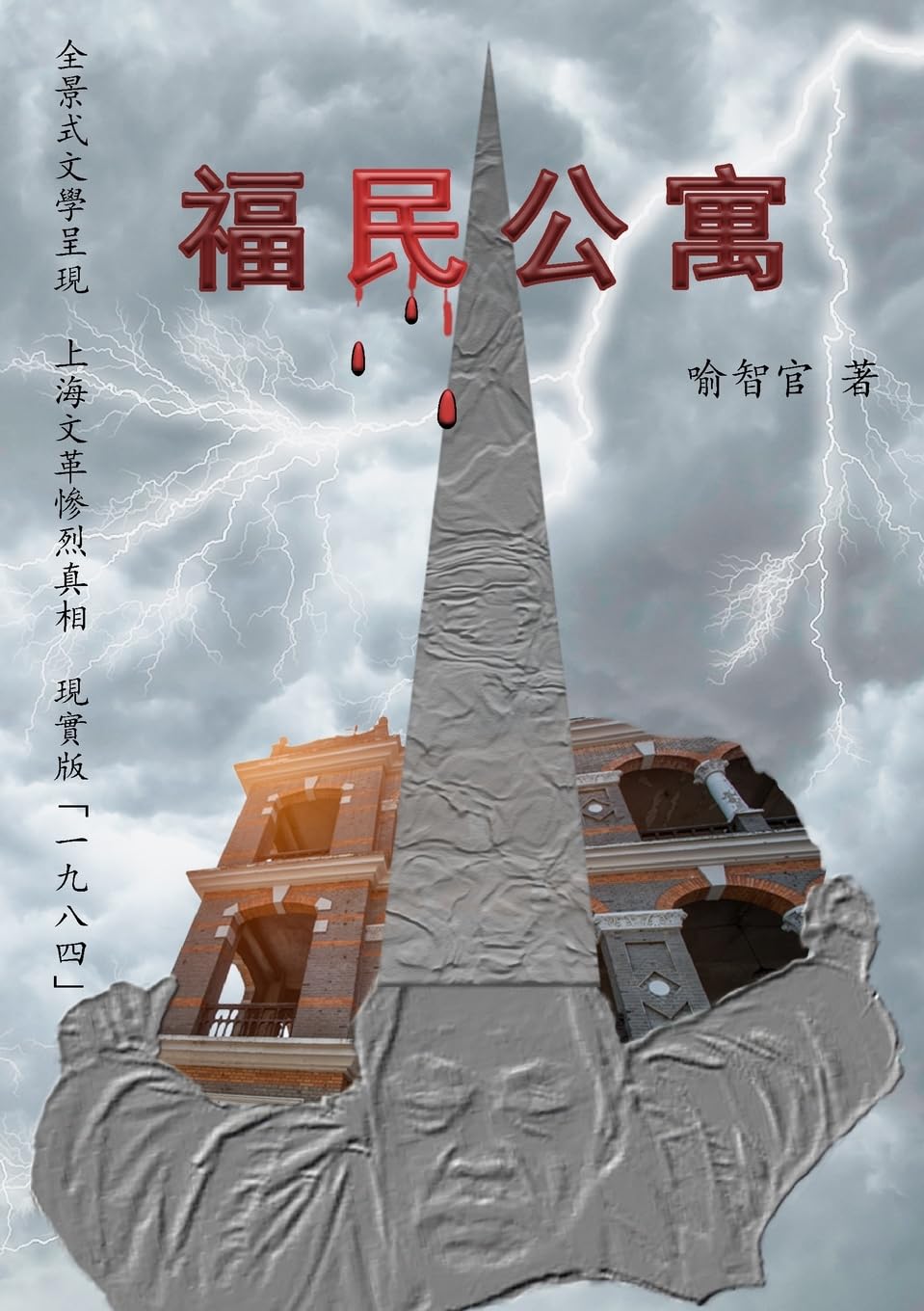

《福民公寓》有声书开播引热议

作者:飞马出版社 出处:人民报 发表时间:2025年7月28日 两年前,敝社邂逅讲述文革的小说《福民公寓》,有感于作品虽在台湾出版,却并没有在海外引起足够的关注,征得作者喻智官先生同意为之出了修订新版,让更多读者了解这部不可多得的佳作。 一月前,有声书主播雨天女士阅读《福民公寓》后与敝社联系,她认为“《福民公寓》故事深刻,人物鲜活,对话流畅真实,希望通过自己的声音,让更多听众听到这样一部真实、有力量的作品。”她的感受和意愿与我们不谋而合。旅居海外的雨天女士是上海人,专注播讲纪实文学、大陆禁书以及现代文学,由她演播讲述上海市民的故事可珠联璧合。 《福民公寓》开播后不仅吸引了大量听众,演播者与听众还即时互动交流。纵观听众的留言小议,虽只言片语,却充满真情实感,不乏切中肯綮之论,与敝社对《福民公寓》的评价相吻合,在此摘录简介,以飨读者。 一、文革经历者的认可 ——这是我读过最清楚的文革故事。从老百姓的生活讲述,一日一日,物是人非。感谢作者纪录那段灰暗的时代,雨天也功德无量,声音的传播,使这本书又(有)了更多的读者,让更多人了解这本书那段史。 ——边听思绪就给带回60年前,文革那年我12,家境就和(书中)严家差不多,天天提心吊胆…… ——太感谢作者了,把那段历史真实的[地]记录给后人,文中记述得[的]那些人和事也都有我母亲家和我周围认识(的)那些上海普通老百姓的影子。 ——幸好我们都还在,幸好作者为我们还原历史,幸好雨天的真情朗读。……里面大多数人物,都可以在现实生活中一一对应。 ——感谢雨天与作者,又来让我们一起走过那一段不堪回首的日子,小说里的很多人与事都可以在自己的过往中找到。...

2025-08-12Breaking the Deadlock in the U.S.-China Tariff Confrontation: A Feasible Proposal

By Bi Yantao In 2025, with Donald Trump’s return to the White...

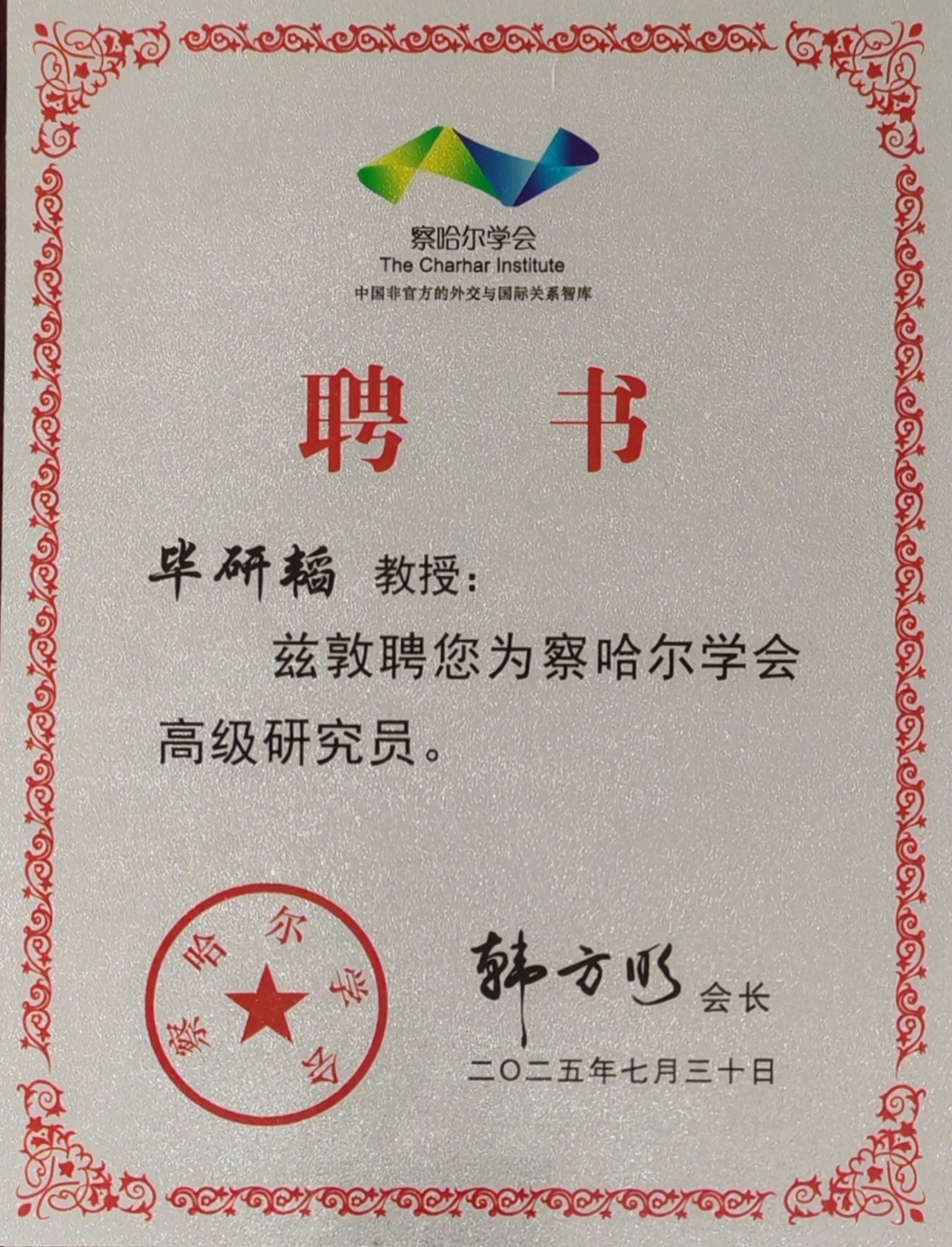

2025-04-23毕研韬教授受聘为察哈尔学会高级研究员

文/唐摩崖 近日,海南大学国际传播与艺术学院教授、《无界传播》总编辑毕研韬受聘为察哈尔学会高级研究员。 察哈尔学会是我国非官方、行动型的外交与国际关系领域重要智库,由时任全国政协外事委员会副主任韩方明博士于2009年10月发起创建,总部设在河北省尚义县察哈尔牧场。学会在北京、上海、柬埔寨金边、毛里求斯路易港等地设有12个办公室,并与韩国延世大学、澳门城市大学合作在当地建有研究中心。 据学会官网介绍,“察哈尔学会致力于冲突与和解事务的研究与解决,在朝鲜半岛事务、宗教外交、人权与涉藏外交等领域拥有重要的高层决策影响力”。 毕研韬教授是中国知名国际传播专家,研究领域涵盖认知管理、跨文明对话、 舆情与危机管理。今年2月,他牵头创建传播学国际实验平台《无界传播》,旨在提升公众认知素养,促进社会和解与世界和平。

2025-08-15舆论可以监督韩红,但不能替她做主

韩红有权选择先帮谁,舆论只能监督,不能替她做主。 文/林逸衡 最近,因表态说“先帮中国人”,韩红再次被推上了舆论风口。有人批评她“目光太狭窄”,有人支持她“先顾自己家人”。这其实折射出一个老问题:公众对慈善的期待和慈善组织自身的选择自由,究竟应该怎么平衡? 一、慈善不是零和,基金会有自主权 首先,“韩红爱心慈善基金会”是独立法人,有自己的章程和治理规则。章程明确规定: 在法律和章程范围内,基金会有权自主决定资金投向。韩红(基金会)的选择并非随意,而是有章可循的法人行为。 二、舆论监督应有边界 作为公众人物,韩红的言行自然会被放大,但舆论监督不能替别人做决定。 舆论可以提建议,但不能取代理事会的决策权,更不能把个人的善心绑上道德审判的十字架。 三、公众误解的根源 很多人误解了韩红“不帮海外人”这个表态,其实她的意思是优先安排国内项目,这是基金会章程允许的范围。公众容易把“个人选择”当成“国际态度”,所以才引发争议。实际上,基金会的募捐项目、年度支出和备案信息都透明公开,都是依法合规的操作。 四、结语...

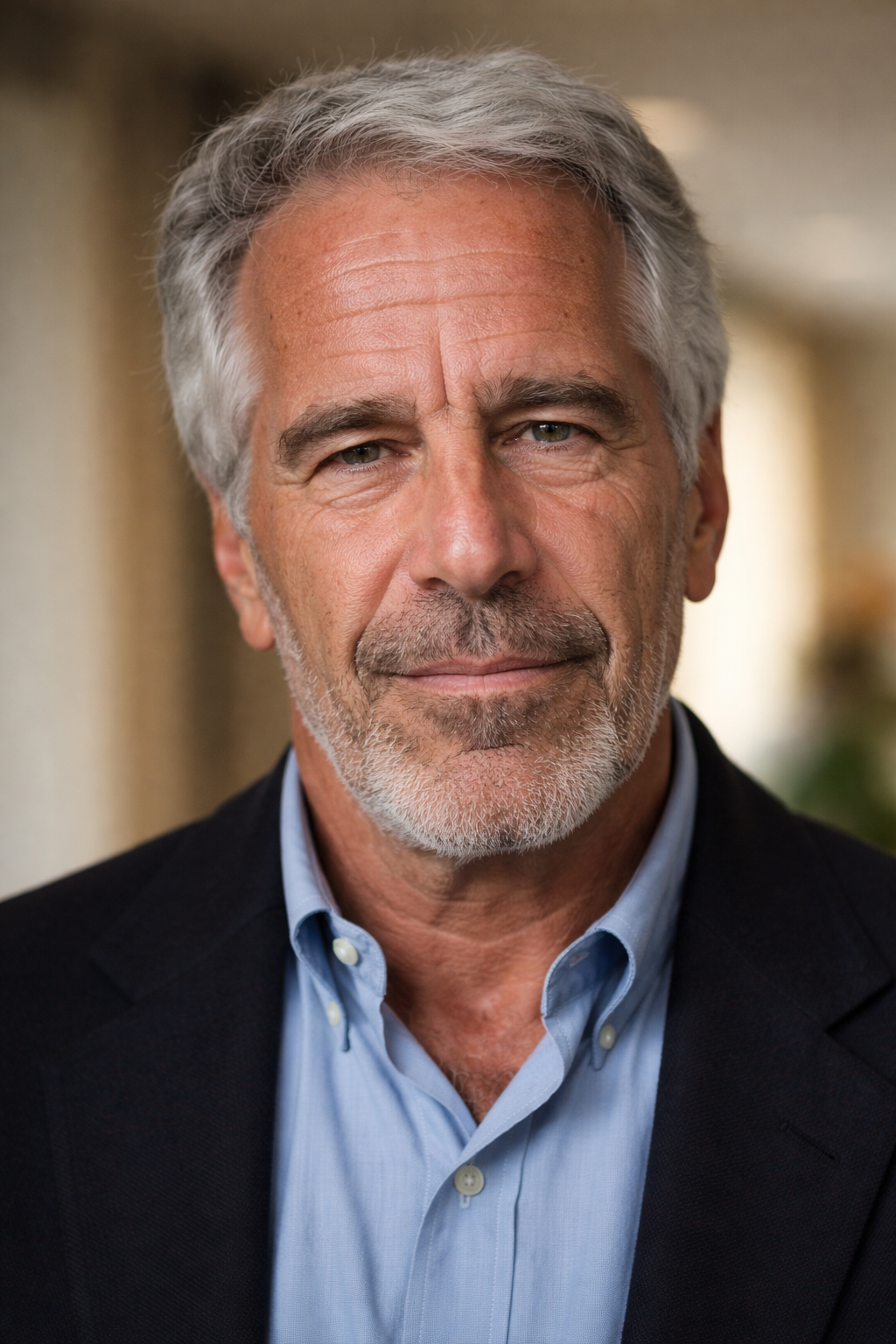

2025-08-17爱泼斯坦档案:曾讨论建立清华大学美国分校

最新公布的爱泼斯坦档案显示:清华大学曾考虑设立美国分校。 文/《无界传播》信息中心 美国司法部于2026年1月30日公开了最新一批与杰弗里·爱泼斯坦(Jeffrey Epstein)相关的档案,包括电子邮件、文档和多媒体资料。这批文件中出现了2016年前后围绕清华大学拟在美国设立分校构想的多封邮件往来,反映了一段有关探索性讨论的过程。 根据哈佛大学校刊《The Harvard Crimson》以及司法部档案内容,2016年,丘成桐(Shing-Tung Yau)——当时长期在哈佛大学任教、后于2022年加盟清华大学——在一封电邮中表示,“清华大学正在认真考虑在美国这里设立分校”。他在邮件中称清华拟在波士顿地区建立一个分校,以加强中美学术交流。 随后,丘成桐起草了初步方案并作为中间人牵线。2016年11月,他将哈佛校友及主要捐助人陈乐宗(Gerald L. Chan)介绍给爱泼斯坦,认为陈可能对项目提供资金支持,并在邮件中写道陈“对这个项目感兴趣并愿意见面”。不久后,爱泼斯坦与陈乐宗在波士顿哈佛广场的一家餐厅会面,讨论相关构想。 档案还显示,丘成桐与另一位哈佛教授Martin...

2026-02-04开栏语|《向中南海推荐》

自古识者不贵喧,言者难达阙。纵有经世之才,若无其道与其时,常湮没于庙堂之外、流散于江湖之间。今之世,知识爆炸而智慧稀缺,喧哗者有名,深耕者无声,遂使真识者益孤,而俗响愈炽。 《向中南海推荐》,今开设于《无界传播》,非为鼓噪造势,亦非逢迎时尚,而是愿以冷静与笃定之笔,为有识者拓一缝隙,为时代留一道光。此栏所荐,不问门第背景,不计交游权变,惟观其志、其识、其能,期以一言之献、一策之思,通往大政之中枢,抵达国家之未来。 夫天地不言而四时行,圣人无名而天下理。深知此举或微如芥尘,然愿立此一栏,如斯年一纸灯火,荐人荐策,荐智荐魂,惟愿苍生不误,时代不虚。 《无界传播》总编辑 毕研韬

2025-04-21