西藏流亡政府

关于达赖喇嘛转世的六项预测

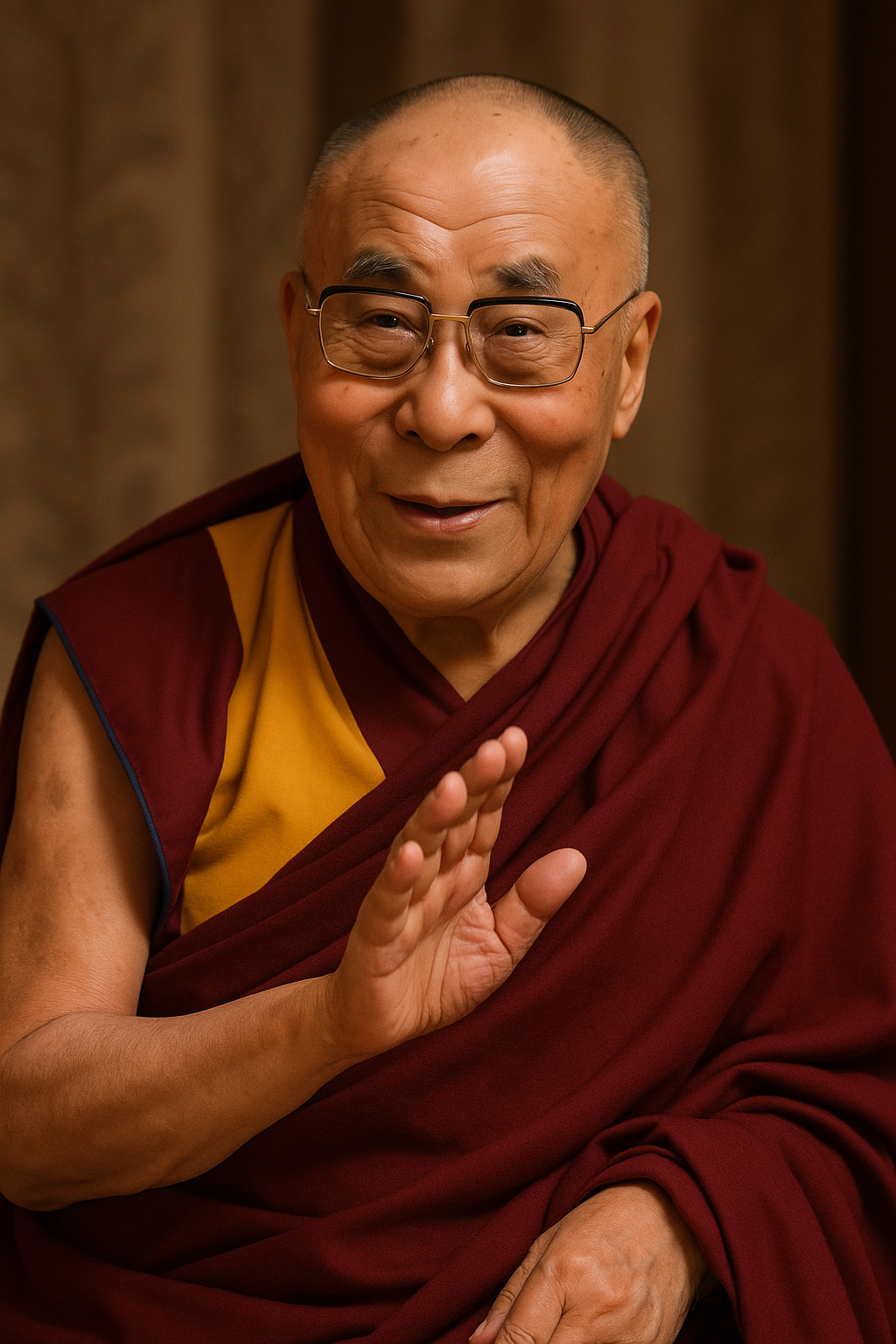

文/丹增嘉央 7月6日是第十四世达赖喇嘛的90岁生日,据“西藏流亡政府”透露,达赖喇嘛将在7月2日发表讲话,极有可能涉及转世议题。 我预测,第十四世达赖喇嘛将宣布延续转世传统,并由其本人在生前就此做出明确指示,第十五世达赖喇嘛极有可能诞生于印度藏人社区。 第十五世达赖喇嘛的认定,将不可避免地出现“僧团主导认定 vs 国家主导认定”的双轨并行局面——前者来自流亡藏人宗教体系的自我继承,后者源于中国政府依据《活佛转世条例》主导的体制性程序。 一旦达赖喇嘛发表有关转世的实质性讲话,双方围绕“谁有资格定义达赖喇嘛合法性”的叙事竞争将全面展开。 这种叙事博弈将难以在短期内结束,原因有三:双方各自掌握不同的传播资源与受众基础;达赖喇嘛转世不仅是宗教继承,更是西藏认同的象征;这不是简单的民族内部事务,而是地缘政治叙事战争的一部分。 这一结构性对抗极可能持续数十年,逐步取代传统议题,成为西藏问题的“新叙事主轴”。

2025-07-01文章推介

一线教师“保命法则”

文/石敢当 当下,中国自媒体平台涌现大量短视频,不约而同地传播着一线教师的“保命法则”。其内容高度相似,核心要义可概括如下: 这些充满隐喻的“法则”,折射出部分教师在高压环境下的自保心态,而家长投诉被视为加剧教育生态恶化的重要因素。 现实中,一旦教师被投诉,学校和教育主管部门往往站在家长一边,使教师陷入孤立无援的境地。 这种现象在中小学尤为普遍。大学环境虽近年有所改善,但教师群体内部普遍存在高度的“自律”,其缘由不言自明。 长此以往,最直接的受害者无疑是学生,最终可能导致教育生态中多方共输的局面。

2025-06-30台湾成立“认知战研究中心”

文/毕研韬 2024年1月17日,台湾“法务部”调查局挂牌成立“认知战研究中心”,下辖“两岸情势研析处”、“国内安全调查处”及“资通安全处”三个部门,分别负责认知作战研究、认知战情报搜集与分析、应处反制。台湾的“资通安全”相当于大陆的“信息安全”。 相关部门称,认知战研究中心已聘请学者专家担任咨询委员。 2024年3月6日下午,刚成立两个月的“认知战研究中心”曾组织相关主题的国际学术研讨会。 台湾“法务部”调查局2019年8月设立“假消息防制中心”,2021年4月升格为“资安工作站”,2024年1月再升级为“认知战研究中心”。五年内实现三连跳,可见台湾战略界对认知作战的重视。台湾所称的“资安”是“资讯安全”的简称。 台湾当局已于2020年1月15日公告实施《反渗透法》。 我要提醒的是,台湾已初步建立由政府行政部门、民间组织和军方组成的“三位一体”认知战网络,并已初步构建国际联盟和认知网络。 关于“认知网络”的内涵及其战略价值,大陆专家几无关注,有兴趣的网友可自行研究。 在下认为,要想透彻理解认知战,就需先了解“认知安全”概念。张昆、张明新、陈薇主编的《国家形象蓝皮书:中国国家形象传播报告(2020-2021)》收入了拙文一篇,题为“跨文明对话与中国国家形象塑造”,文章提及“认知安全”概念。《青年记者》2023年6月(上)刊发了拙文“认知安全视域下生成式AI监管研究”,文中也介绍了认知安全概念。 最后声明:作为民间人士,洒家向来反对信息武器化。此时的笔者,更愿意通过传播来促进理解、合作与和平。为此,我们需要志士仁人站出来推动韧性社会建设,建立全球和平网络,曝光那些操纵社会认知以谋取私利的不光彩行为。 May the...

2025-02-18警惕!社媒言论会让你失去美国留学签证

文/梅念安 2025年3月,国务卿马可·卢比奥(Marco Rubio)启动了名为“捕获与撤销”(Catch and Revoke)的计划,利用AI技术审查持有学生签证者的社交媒体账户,特别关注被视为支持哈马斯或其他被指定为恐怖组织的内容。 美国联邦官员已开始在未提前通知的情况下撤销一些国际学生的合法居留权,绕过通常与学校协调的程序。 然而,这种做法引发了对言论自由和隐私权的担忧。批评者认为,使用AI监控社交媒体可能导致误判和侵犯隐私,违反美国宪法第一修正案赋予的权利。 因此,国际学生和签证申请者在使用社交媒体时应谨慎,避免发表可能被视为支持恐怖组织或其他被视为威胁国家安全的言论,以防止签证被撤销或申请被拒绝。 笔者更担心的是,美国审查留学生社交媒体账户的做法,为其它国家采取类似做法提供了榜样与合法性基础,同时会刺激更多国家效仿。 在美留学期间被监控的经历,很可能会给外国学生留下心理阴影。 如何平衡安全与自由、安全与开放、安全与发展,现在是若干国家面对的选择。

2025-04-04少林寺释永信被查,中国佛教面临世纪大考

文/石敢当 少林寺方丈释永信因涉嫌不当行为而接受调查,震动了社会各界。作为中国佛教的代表性寺庙之一,少林寺不仅承载着深厚的文化遗产,也肩负着佛教精神与道德引导的责任。 佛教在中国不仅是一种宗教信仰,而与中华文化深度交织,涉及道德伦理、社会价值以及文化传承。然而,近年来佛教界的商业化现象日益严重、丑闻频出,突显佛教在现代化进程中面临的严峻考验。 佛教商业化:精神的迷失与道德的困境 近些年来,少林寺以及其他一些著名寺庙的商业化程度愈发加剧。寺庙已经不再仅仅是修行的场所,越来越多的寺庙成了旅游景点和文化产业基地。 商业化带来了经济效益,却也让佛教精神性受到了侵蚀。佛教本应致力于心灵的净化和道德的升华,但在过度商业化的过程中,宗教的纯粹性与精神性逐渐被物质化所替代。 释永信事件揭示了这种商业化的负面影响。当宗教信仰被过度包装为商品,信徒对佛教的忠诚和依赖也会受到影响。 道德失范:高僧的权威何在 除了商业化问题,部分佛教高僧的丑闻也暴露了佛教界的道德危机。释永信事件只是冰山一角。这种道德失范行为进一步动摇了佛教作为精神引领力量的基础。 在现代社会,信仰的支柱不仅仅是宗教的教义,更是宗教领袖的道德示范和公信力。高僧作为信仰的象征,其个人行为的失范,直接影响整个佛教的道德权威。 在此背景下,如何恢复佛教的道德权威,如何让信徒重新相信佛教的教义和精神,已成为迫切需要解决的社会问题。 坚守信仰的僧人:一片净土与宗教使命...

2025-07-28董明珠“海归间谍论”暴露了什么

文/石敢当 “海龟”是“海归”的谐音,指留学回国人员。 4月22日,董明珠在公开场合称“海龟派里面有间谍”,并表示不会录用海龟。这番话迅速引发舆论反弹。很多人直觉地认为这对海龟群体是一种歧视甚至伤害,但实际上,董小姐无力动摇海归群体的社会形象和地位。 海归群体早已深度融入各行各业,在现代化建设中发挥着不可替代的作用。社会对海归的认知与态度,不会因董小姐的情绪性言论而产生丝毫改变。有趣的是,虽无力定义海归,但她却无意中定义了自己:一个在全球化浪潮中渐渐失去适应力的传统强人。 “海归间谍论”背后的安全焦虑 值得追问的是,董明珠的这一认知是如何形成的? 首先,这种判断可能源于她长期扎根制造业一线、强调忠诚与稳定的经验结构。她或许已习惯将“奋斗”“吃苦”“服从”作为核心标准,而对外部输入持天然警惕态度。当全球地缘政治紧张、信息安全议题升温时,她本能地放大了风险感知,以排斥代替筛选,以归类代替分辨。 其次,这也反映了董小姐个人认知的局限:缺乏全球化视野。在国际竞争日益激烈的今天,企业家不仅要理解本土市场的逻辑,更要能在复杂的跨文化环境中驾驭人才资源。而董似乎停留在以国内经验为中心的思维模式中,未能适应全球化时代的新格局。 孤立决策,失去高能量支持系统 更深层的问题在于,她似乎缺乏能够提供高能量、全球化战略咨询的专业团队。近年董明珠的一系列决策与言论,折射出明显的个人意志化色彩,鲜有系统性和前瞻性。这意味着,即使她意识到外部环境威胁,也缺乏智囊力量帮助她重塑认知框架,最终只能依赖本能做出反应。 董明珠的“海归间谍论”无情地揭示了一个现实:在新的时代语境下,传统强人如果无法更新认知、补齐全球化短板,就只能固守在经验构筑的壁垒中。 时代变了,可传统强人还在原地。

2025-04-28“底层互害”现象令人痛心

文/梅念安 在某国,现在养鸡的不买鸡,养鱼的不买鱼,养猪的不买猪肉,种菜的不吃自己种的菜,自己吃的,要专门自己种、自己养,有害的都卖给别人。但没有人能生产所有的食品,结果人人都在吃不健康的食品。这就是“底层互害”的典型场景。 “底层互害”现象令人痛心,折射出诸多严峻问题,引发诸多长远危害。 底层从业者为求更高产量、更多收入,无奈选择使用违规手段。他们只看到短期利益,未意识到这种行为最终会反噬自身及家人。 当这种现象成为常态,人与人之间的信任被严重破坏。人们对日常食品充满担忧,社会信任体系摇摇欲坠,就会影响整个社会的和谐稳定。 这种现象的长期存在,会引发对监管部门乃至社会治理的质疑。民以食为天,让人民吃上放心食品的政府才是人民的政府。

2025-03-25