中国国家领导人

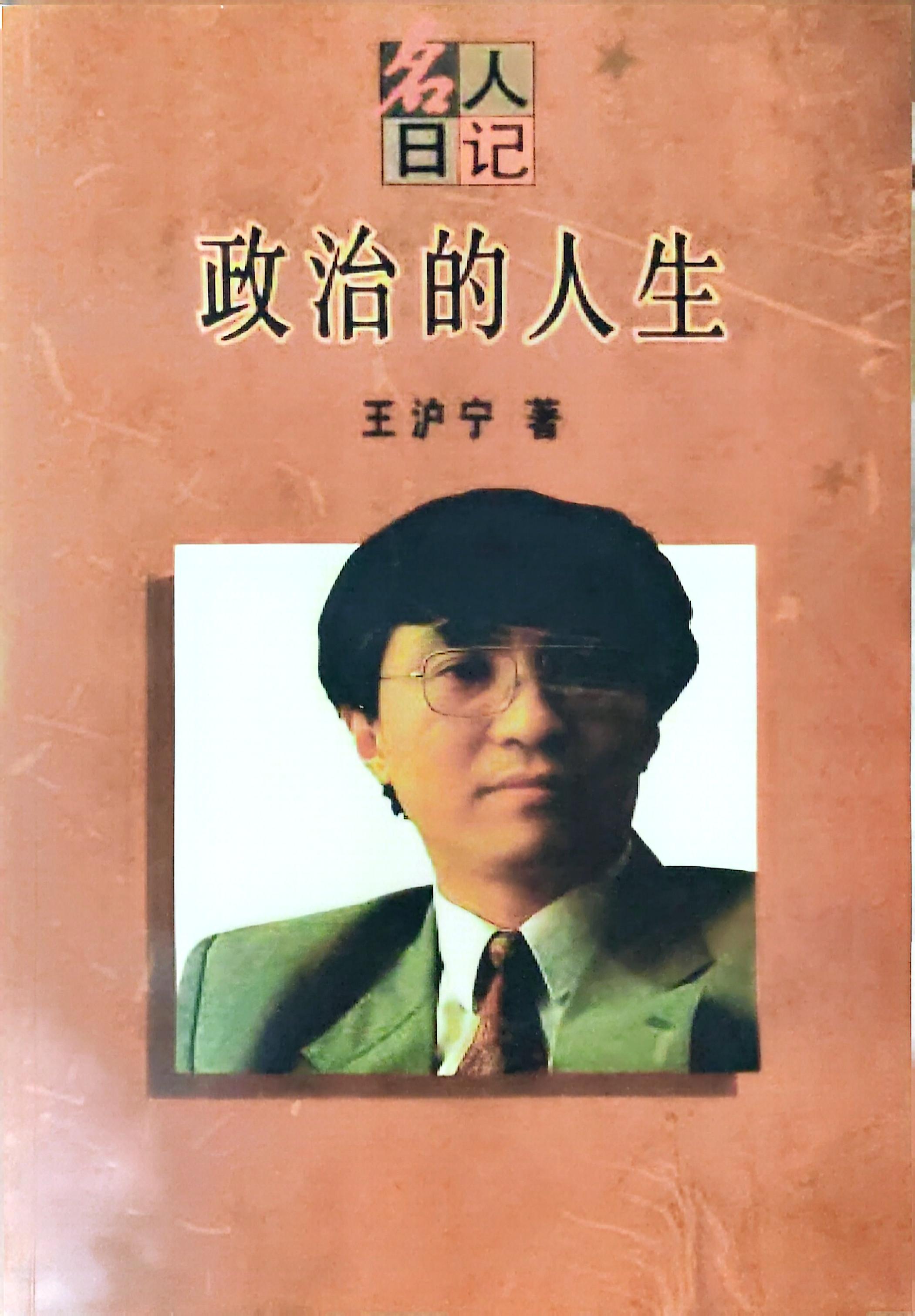

王沪宁《政治的人生》评析

王沪宁《政治的人生》评析 ——传播学与教育学视角 文/毕研韬 2024年11月21日,新加坡《今日亚洲》主编万佳葆兄嘱我抽空读读王沪宁的《政治的人生》,并从新加坡遥控让小钟给我送来一本纸质书。今天我终于能静下来再次打开此书,恭恭敬敬地逐字逐句学习。 在经典意义上,一个人的著作,无论出版时间多么久远,后人都能从中一窥作者的内心世界,并据此解读其人生轨迹。特朗普在1987年11月出版的《做生意的艺术》(Trump: The Art of the Deal)中,就预设了他今天“交易式外交”的逻辑。 《政治的人生》是一本日记,读来远比严肃的学术著作有趣,这也反映作者的创新思维。今天,我主要从我的专业(传播学)视角,评析他的见解与今日传播学理论的相互印证之处。我一生都在学校里读书、工作,可以称作资深教育工作者,所以也会顺便从教育学的视角,偶尔阐述下感悟。 《政治的人生》记录了王沪宁一年间的日记。虽然日记中只有月份和日期,但扉页上注明这是“名人日记1994”,可见这是王沪宁1994年间的日记。 在我看来,政治学、传播学、教育学,都是从不同理论视角出发,探讨社会运行的规律,所以学科理论之间不应相互抵牾。只不过分析视角不同,揭示的现象与规律不尽相同,所以相互借鉴学习对各门学科都有益处。 从1986年上大学起,我就开始研究国际传播,至今已有39年。传播学本来就是一门交叉学科,而国际传播学更是传播学与国际关系深度融合的产物。正如我多次在课堂上强调的,不掌握国际关系理论、不谙熟国际政治态势,就很难成为优秀的国际传播专家。今后更是如此。 在我看来,国际关系从根本上是以国际传播的形式呈现的,而国际传播则是推动国际关系演化的核心手段。有人可能不认同这一表述,我想那是因为对国际传播不了解。传播介质包括语文、图像和行动。国际之间的政治、经济、军事、文化、社会等领域的互动,最终都作用于人的认知,所以都是传播行为。 我的评析可视为政治学与传播学之间的一次非正式的学科对话,而这样的交流对我的传播学研究自然会有诸多启迪。 2025年3月28日于海南大学

2025-03-28文章推介

美国宣布撤销部分中国留学生签证

2025年5月28日,美国国务卿卢比奥发布声明,宣布对中国学生实施签证限制措施。声明全文如下: “在特朗普总统的领导下,美国国务院将与美国国土安全部合作,大力撤销中国学生的签证,包括那些与中国共产党有关联或是在关键领域学习的中国学生。我们还将修订签证标准,对今后来自中国大陆和香港的所有签证申请加强审查。” 该声明的英文全文如下: “Under President Trump’s leadership, the U.S. State Department will...

2025-05-29“大罢免”失败,彰显台湾民主深层逻辑

文/唐摩崖 2025年7月26日,台湾首次“大罢免”投票落下帷幕, 25起罢免案全部未通过。这些罢免主要针对国民党籍立法委员及新竹市市长高虹安,旨在削弱国民党在立法院的多数优势。 选民的理性与稳定意愿 投票结果反映出选民对频繁政治更替的审慎态度,也暴露了台湾民主机制在激烈党争中的内在张力。尽管民进党及党主席赖清德公开支持罢免,但选民最终选择不通过罢免,显示理性与稳定的意愿在台湾社会占主导地位。 罢免制度的“双重门槛”设计 台湾的罢免制度设计了“双重门槛”:同意票数必须超过不同意票数,同时达到选区总选民数的25%以上。这一机制既保障罢免的合法性,也有效防止频繁、情绪化的政治更替,维护民主稳定运行。 国际视野下的台湾罢免制度 台湾允许公民直接发起罢免的机制较为开放,与许多发达民主国家相比,台湾的门槛适中。美国、德国等国的罢免程序较复杂且门槛更高,多由议会内部推动。此次罢免案的失败,体现了台湾制度设计在防止政治操弄与保障公民参与间的平衡。 民主成熟的体现与未来展望 此次大规模罢免失败,不应被简单解读为政治力量的挫败,而是民主成熟的体现。选民理性选择反映了对政治稳定和制度连续性的重视。未来,台湾需加强公民教育,促进理性政治参与,同时保持对权力监督的有效机制。 结语...

2025-07-26高市早苗为何对华强硬?日本安全观正在系统性重写

文/毕研韬 日本首相高市早苗上任后数次就中国与台海局势发表强硬表态,引发中日外交摩擦与国内外舆论的高度关注。要理解高市“强硬路线”的底层逻辑,必须将其放入日本的内政结构、地区安全格局、美日同盟机制以及高市个人政治路径的多重框架中进行系统分析。只有在这些脉络之中,才能避免情绪化判断,并实事求是地揭示此类言论背后的结构性动力。 一、地区安全结构的变化:从“外围冲突”到“直接威胁”的认知转变 日本防卫省自《防卫白皮书2021》起便持续强调中国军事力量快速发展、台海局势不确定性上升可能对日本周边安全造成直接影响。2022年版白皮书首次将“台湾稳定”列为“日本安全不可或缺”,并指出台海一旦发生武力冲突,“可能对日本的安全保障产生重大影响”。这些表述均为公开、可查证的内容。 高市的发言本质上是对白皮书既有判断的进一步政治化表达:即把可能的台海危机从“区域事件”提升为“日本自身的生存风险”。这种“安全化”话语符合哥本哈根学派所谓 securitization的分析框架——通过言语把某议题定义为生存威胁,使政府获得更多动员空间。 换言之,高市的强硬言论并非孤立的个人态度,而是对日本官方安全评估的一种更激进的政治呈现。 二、美日同盟机制的结构性压力:对美国的“可信承诺”展示 近年来,美日同盟在东亚的功能愈加突出。2023年、2024年的美日“2+2”会谈文件均明确提及“维持台海和平稳定”的共同立场,强调双方将“提升一体化威慑与应对能力”。这一合作框架要求日本在关键地缘议题上与美国保持高度协调。 在此背景下,日本首相若强调“台海事态可能构成日本存亡危机”,其效果之一即是向美国展示“日本不会在关键时刻退缩”。这种表态不仅是地缘政治需要,更是同盟互动的信号机制:美国期望日本强化防卫能力,以分担地区压力,日本则通过高调表态争取更明确的美国安全承诺。 这种双向互动在同盟体系中是常见现象。高市的言论因此具有“向盟友展示责任”的功能,并非单纯情绪性表达。 三、国内政治逻辑:保守派路线的延续与首相权威建构...

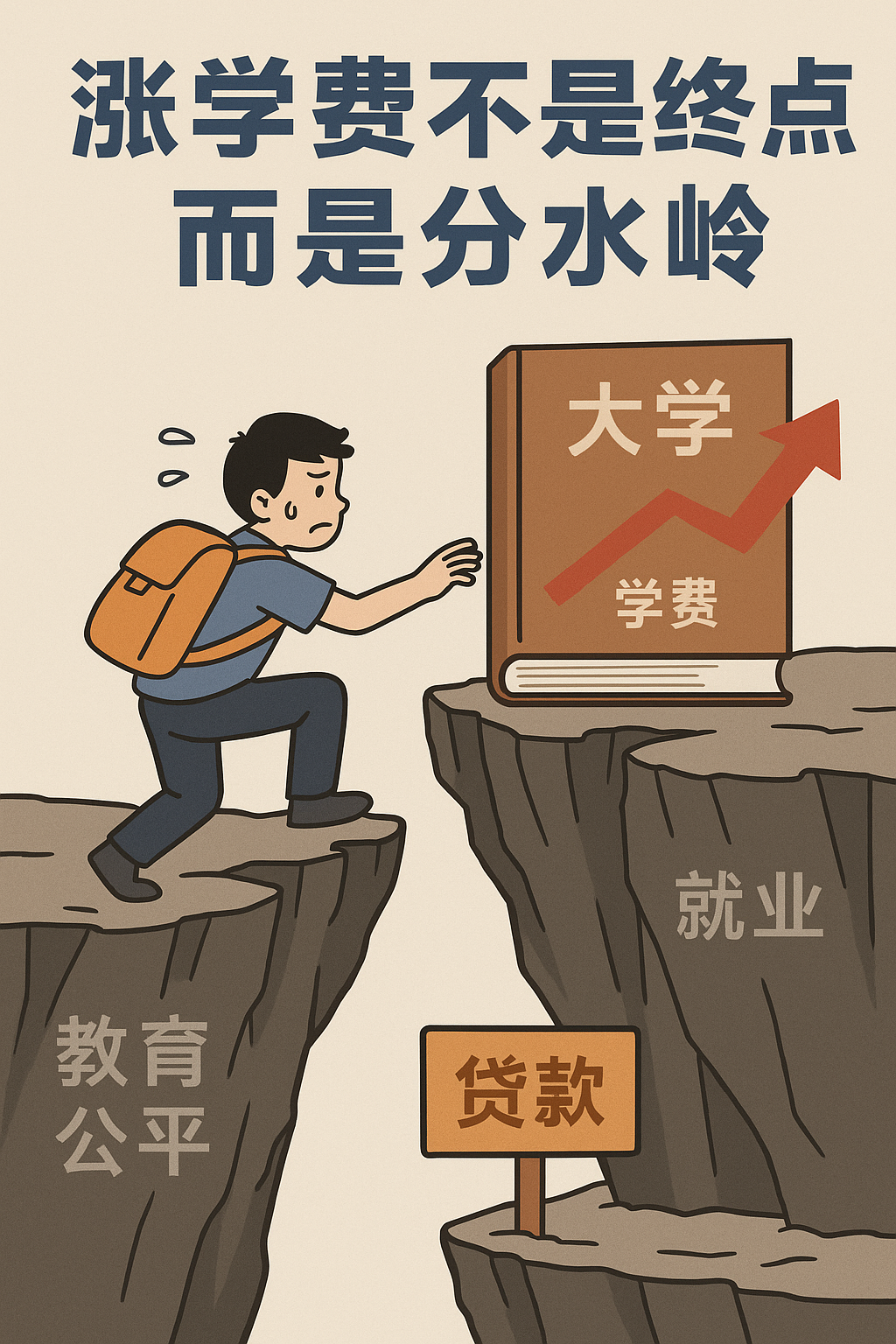

2025-11-20中国大学涨学费:一道分水岭

文/唐摩崖 一、涨价突袭下的焦虑与不安 2025年高考大幕刚落下,多所“双一流”高校随即发布新学年学费上涨方案,医学、工科、艺术等专业涨幅尤为明显,部分高校涨幅超过40%。涨价时间点集中且没有预告,令许多家庭措手不及,尤其是在志愿填报关键阶段,社会焦虑迅速蔓延。在许多贫困家庭眼中,录取通知书不再是梦想的起点,而成为沉重的贷款凭证,激发了对教育公平的深刻担忧。 二、全球视野中的财政转轨与挑战 纵观全球,学费上涨并非中国独有现象。随着高等教育大众化深入,中等收入国家普遍面临政府财政压力和教育供给边际成本上升的双重挑战,纷纷通过提升学费+配套资助体系以维持教育质量。英国2012年将本科年学费上限提至9000英镑,尽管引发抗议,但成为财政转轨的典型案例;澳大利亚、日本、新加坡亦经历类似阶段。涨学费本质是财政结构调整的手段,旨在构建可持续且优质的高教体系。然而,缺乏有效制度配套和社会共识时,这一举措极易被解读为“转嫁责任”“剥夺公平”“收割韭菜”,激化社会不满。 三、现实中的三重错位 中国此次涨学费激起强烈反弹,折射出深层次的三重错位:其一,时机错位。涨价集中在高考刚结束之际,缺少提前透明的信息披露,导致家庭在经济和心理上“被动买单”,信息不对称加剧不安。其二,支持体系错位。“供养子女上大学”的传统观念根深蒂固,而助学贷款覆盖和普及仍不足,国家资助体系尚未实现全覆盖,社会保障网络存在空白。其三,收益预期错位。 就业压力和低薪现实使大学教育的“性价比”严重滑落,家庭重新审视投入与回报,信任和期待双重跌落。 这三重错位交织,令学费上涨不再单纯是经济问题,更是一场心理负担、制度信任与社会共识的考验。 四、社会主义教育理念与制度转型的紧迫命题 作为社会主义国家,中国高等教育承载着“公平正义”和“人人享有平等受教育权”的根本价值。教育不仅是经济投资,更是社会公平的基石和政治合法性的源泉。学费上涨若缺乏同步的透明度、问责机制及普惠奖助体系,将撕裂教育公平的社会共识,助长阶层固化,甚至挑战社会主义制度的核心信仰。 因此,改革的关键不仅在于“涨价”,更在于构建“质量可见、资源透明、机制托底”的教育财政新秩序。教育应是流动的阶梯,而非阶层的壁垒。...

2025-07-14中国国际传播成败,取决于决策者,而非执行者

国际传播的成败,取决于决策层的认知水平。 文/毕研韬 在全球格局持续调整、信息传播高度碎片化的今天,国际传播早已不只是“把话说出去”,而是能否影响他国认知、塑造外部理解、减少误判风险的能力。 很多人把国际传播成效不佳归因于平台不足、技术落后或执行不力。但真正决定上限的,并不是执行层,而是决策层。决策者的认知高度,就是国际传播能力的“天花板”。 一、国际传播的关键不在“说什么”,而在“怎么判断” 国际传播不是简单的信息发布,而是围绕议题选择、表达框架、受众心理和国际舆论结构进行的系统性布局。 如果决策者不能准确判断外部世界在关心什么、如何理解中国、在哪些问题上存在认知落差,那么无论投入多少资源,传播都可能“声音很大、影响很小”。 很多时候,问题并非努力不够,而是判断出现偏差。判断偏差来自认知结构,而认知结构来自信息来源。 二、问题在于决策者听谁的 在高度复杂的国际环境中,决策者不可能凭个人经验理解全部外部舆论结构。认知必须依赖专家,但现实中,真正影响决策的,并不一定是研究最扎实的人。 在一些场合,行政级别高、头衔响亮、社会名气大的人更容易被邀请“站台”或参与讨论。行政部门往往默认:职位高,水平就高;头衔大,判断就权威。 然而,国际传播是一项高度专业化工作。长期研究海外传播结构、跟踪舆情数据、理解跨文化差异的学者,未必拥有显赫的行政身份。相反,真正做研究的人,往往只是普通教授或研究人员。...

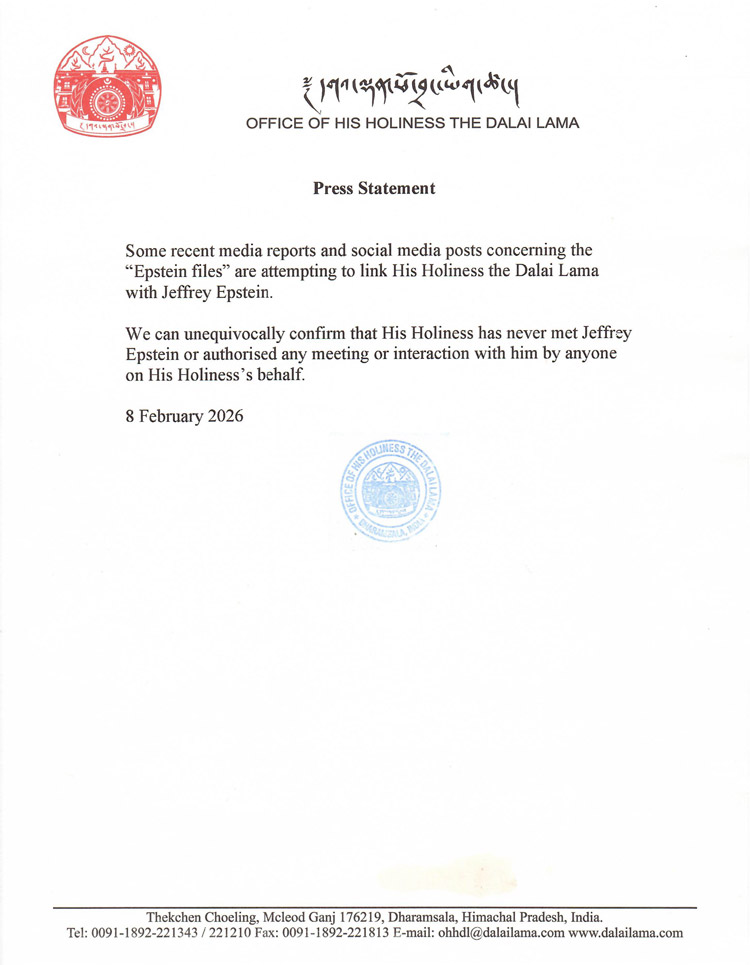

2026-02-18达赖喇嘛办公室声明:达赖喇嘛从未与爱泼斯坦会面

2026年2月8日,达赖喇嘛办公室在社交媒体发表声明。声明全文如下: 近日有部分媒体报道及社交媒体帖文,试图将“爱泼斯坦档案”与尊者达赖喇嘛联系在一起。 我们可以明确无误地确认,尊者达赖喇嘛从未与杰弗里·爱泼斯坦会面,也从未授权任何人代表尊者与其进行任何形式的会面或互动。 2026年2月8日 (以上为声明全文) 近期部分媒体报道,“爱泼斯坦档案”至少150次提及达赖喇嘛。

2026-02-08