台湾独立

美国权威专家警告:特朗普应遏制台湾

文 / 毕研韬 2025年5月1日,美国《外交政策》(Foreign Policy)杂志刊出一篇引发广泛关注的评论文章,题为《特朗普应遏制台湾》(Trump Should Rein In Taiwan),文章由卡内基国际和平基金会的两位资深研究员克里斯多福·奇维斯和史蒂芬·沃特海姆共同撰写。 一、为避免误判,美国必须展现“克制” 文章的主要观点是: 这篇文章主张美国保持克制,避免过度刺激中国,同时也提出美国应重新审视自己的政策,避免不必要的风险。 二、文章的代表性与影响力 在当代美国对外战略话语中,克里斯多福·奇维斯与史蒂芬·沃特海姆都是具有影响力的温和现实主义者: 该文刊发于《Foreign Policy》这一主流平台本身就是一种信号:战略界中一部分人开始警惕“代理人战争”逻辑重演于东亚。他们担心,美国正在重蹈乌克兰模式的覆辙——放任地区盟友挑战区域霸主,结果自己被拖入冲突泥潭。 可以说,文章代表的是美国建制派内部的战略保守派或“责任克制派”的反思声音。这一立场虽然目前在华盛顿政治圈中不占主导,但在学术界、情报界、退役军界中拥有稳定影响力,构成对新保守主义与民主价值干预主义的现实主义平衡力量。 三、信息误导和地缘传播的危险 这篇文章揭示了一个更深层次的结构性问题,那就是信息的误导和地缘传播中的“掠夺式积累”。

2025-05-04龙应台:台湾的时间不多了

文/梅念安 4月1日,台湾作家、散文家和文化评论家,2012年至2014年,她担任马英九政府第一任文化部长(1012-2014年)龙应台在《纽约时报》发表特约评论,英文题目是The Clock is ticking for Taiwan (台湾的时间不多了)。次日(4月2日),《纽约时报》发表该文中文版,题目改为《台湾维持和平与自由的唯一途径是与中国和解》。 这篇文章以一位台湾南部出租车司机的言论“今天的乌克兰,就是明天的台湾”为开场,揭示台湾社会对美国是否可靠的深层焦虑。作者指出,特朗普(川普)对乌克兰的冷漠态度,激起台湾人对美国在台海冲突中可能背弃台湾的担忧。长期以来,台湾仰赖美国作为安全后盾,对中国保持对抗立场,但这种信念如今动摇,许多人开始质疑:若美国能放弃乌克兰,也可能放弃台湾。 文章批评台湾总统赖清德面对这种不安并未采取沟通或对话的方式,反而加强敌对立场,例如将中国定义为“境外敌对势力”,并恢复军事审判制度,这被认为有走回戒严时代之虞。作者回顾两岸关系在马英九任内达到高峰,并主张应重启对话,而非持续对抗。 最后,文章警告:若川普与北京达成地缘政治交易,台湾恐将被牺牲。因此,台湾应抛开对美国的过度依赖,开始一场理性讨论,思考如何在自身可接受的条件下,寻求与中国的和平共处。只有确保和平,民主与自由才能长存。 龙应台此文在台湾引起不同凡响,这并不奇怪。在台湾问题上,一直有人建议跳出“统”“独”去寻找“第三条路”。眼下,台湾问题还存在“第三条路”吗?这条路是什么?又如何开辟“第三条路”呢?我对此很好奇。

2025-04-05文章推介

澳洲前驻华大使:“霸权替代论”解释不了中国

文/毕研韬 在当下西方对华讨论中,“中国试图取代美国”几乎已成为一种默认前提。围绕这一前提展开的判断、推论与政策设计,构成了大量战略报告、媒体评论与公共讨论的认知底座。然而,澳洲前驻华大使 Geoff Raby 在其新著 China’s Grand Strategy and Australia’s Future in...

2026-01-17南美洲:大国博弈的新棋盘

曾经被视为美国“后院”的南美洲,如今正被卷入一场前所未有的地缘政治重构。随着全球能源转型加速、供应链重组深化,这片拥有全球最大锂矿储备、最大热带雨林和关键航道的大陆,成为中美欧竞相争夺的战略高地,而地区国家在“选边站”与“自主性”之间的摇摆,更让这场博弈充满变数。 资源战争:锂矿与雨林的全球争夺 从安第斯山脉到亚马逊流域,南美资源正被重新定价。在“锂三角”(阿根廷、玻利维亚、智利),中国企业控制着全球60%的锂加工产能,美国通过《通胀削减法案》向智利铜矿注入补贴,欧盟则以环保标准为筹码,试图在锂电产业链卡位。这种竞争已超越单纯的经济投资——玻利维亚政府将锂矿收归国有的法案,直接触发了美国外交施压;巴西卢拉政府重启雨林保护计划,则成为换取欧盟自贸协定的政治筹码。 大国角力:旧秩序与新联盟的碰撞 美国近年重提“门罗主义”,却遭遇多重挑战:中国通过“一带一路”在阿根廷建造核电站、在秘鲁运营钱凯港,逐步构建横跨太平洋的基础设施网;俄罗斯通过军售和能源合作强化与委内瑞拉、尼加拉瓜的纽带;甚至印度、土耳其也以医药和无人机打开市场。而南美国家的“多向结盟”策略愈发明显:巴西一边加入美国主导的“美洲经济增长倡议”,一边在金砖框架下推动本币结算;智利在锂矿招标中同时向中企和德企开放,玩转平衡术。 破碎地带:内部危机与外力渗透的恶性循环 南美各国动荡的内政,正成为外部势力介入的切口。厄瓜多尔毒品暴力失控后,美国以军事援助换取曼塔基地的监控权限;阿根廷经济危机中,国际货币基金组织(IMF)的贷款条件与米莱政府的美元化主张形成共振;委内瑞拉反对派领袖瓜伊多近期访美,再度激化“代理人政治”风险。这种干预往往加剧社会撕裂——秘鲁反政府抗议者高举原住民旗帜指控“跨国资本掠夺”,哥伦比亚农民则因古柯种植与缉毒政策陷入生计困境。 未来战场:区域一体化的存亡考验 面对外部压力,南美洲的回应呈现矛盾性:南共市(MERCOSUR)国家试图以统一关税同盟提升议价能力,但成员国对自贸协定的分歧暴露了利益分化;安第斯国家共同体推动锂矿定价权联盟,却因智利与玻利维亚的历史恩怨举步维艰。更深层的危机在于,当全球南方崛起叙事遭遇现实发展瓶颈,南美国家能否在“资源民族主义”与“开放合作”之间找到第三条道路,将决定其成为地缘政治主体还是棋子的命运。 这片大陆的博弈早已超越传统的东西对抗——当美国军舰巡航委内瑞拉外海、中国科考船停靠阿根廷港口、俄罗斯卫星站在玻利维亚高原运转,南美洲正被迫在全球秩序裂变中重新定义自己的坐标。而它的选择,或许将为“中等力量”如何在大国夹缝中寻找战略自主性,写下新的注脚。

2025-02-26勇做“播火者”:毕研韬教授为海口外事系统解锁国际传播“密码”

文/唐摩崖 12月5日,应海口市外事办公室邀请,海南大学国际传播与艺术学院教授、察哈尔学会高级研究员毕研韬为全市近70名涉外干部作题为《海南自贸港国际传播的底层逻辑》的专题讲座。本次授课旨在为海口在更高水平开放背景下破解国际传播难题、提升治理者的全球沟通能力提供深度启发。 毕教授结合多年国际传播研究,从三个核心问题切入:意义如何生成、海南国际传播面临哪些挑战、如何突围。他指出,意义从来不是孤立存在的,而是在符号、语境与社会互动中不断被协商、建构和重塑的。毕教授用大量形象案例阐释“意义多元、开放、动态”的基本规律,强调国际传播必须理解不同国家的知识结构、价值框架与文化习性。 在分析海南国际传播的主要障碍时,他提到三个关键瓶颈:不了解国际涉华生态、不懂传播规律,以及人为因素导致的各种问题。他指出,国际舆论生态的“信息茧房”、算法固化、群体极化等现象,使得许多受众即便接收大量信息,也未必更接近事实。他强调,缺乏传播素养的沟通往往“投入越多、形象越差”,成为不少地区和机构的现实困境。 在“突围”部分,毕教授从政策空间、国际环境、资源调度等结构性条件出发,提出“提升国际传播效能的核心在于改善治理者的素养结构”。他重申,一个地区和国家的形象建设80%取决于创造性工作,15%取决于系统性协作,只有5%归功于传统意义上的传播。他特别强调,决策者与管理者提高对专业人才的识别是提升国际传播效能的基本前提。 讲座内容体系化、前瞻性强,既有理论深度,又紧扣海南自贸港实践需求,获得参会人员一致好评。大家普遍认为,报告帮助厘清了国际传播的认知根基,为海口在新阶段提升国际传播效能提供了重要方法论支撑。

2025-12-05制度传播:中国亟需的国际传播新路径

文/唐摩崖 在国际传播进入“后真相时代”、全球叙事竞争愈演愈烈的当下,海南大学毕研韬教授在《海南师范大学学报》(社科版)发表论文“海南自贸港国际传播:理论框架与行动原则”,提出了一套系统且前瞻的国际传播新路径,理论与实践兼备,具有深远的创新意义。 一、范式转变:从“政策传播”迈向“制度传播” 传统国际传播多聚焦“讲好故事”或“推销政策”,而毕研韬教授则提出以“制度传播”(institutional communication)取代“政策外宣”。所谓制度传播(制度性叙事),是指通过系统性传播展现制度的设计逻辑、治理成效与价值理念,旨在重塑受众对相关制度的理解与认同,从而实现制度合法性建构、制度形象塑造与制度未来的认知预设。 二、方法重构:构建跨学科的分析模型 文章融合人类学、传播学与国际关系学,构建出一套包含“时空坐标”“四维大国关系框架”“全球治理视角”“掠夺式积累理论”的分析系统,为地方国际传播提供了高度适配的认知架构。这种多维度框架,有助于精准识别外部认知误读与潜在风险。 三、机制创新:三大传播机制精准应对叙事竞争 为应对信息地缘政治化与叙事操控现象,文章提出“叙事前置机制”“合法化叙事机制”“反叙事嵌套机制”三大战略性传播工具,首次将叙事主权问题制度化、机制化,回应了认知战争的现实挑战。 四、行动导向:提出“八项传播原则” 文章明确提出包括“目标导向”“地缘稀释”“技术赋能”“分众传播”等在内的八项行动原则,覆盖传播目标、策略、路径、技术、风险等全链条,为海南自贸港及其他地区的传播实践提供了清晰的操作性指南。 五、地方突破:打造国际传播“制度试验田”...

2025-07-17兰德智库:中国从俄乌战争中吸取的教训

文/毕研韬 兰德公司(RAND)2025年发布报告《China’s Lessons from the Russia-Ukraine War: Perceived New Strategic Opportunities and...

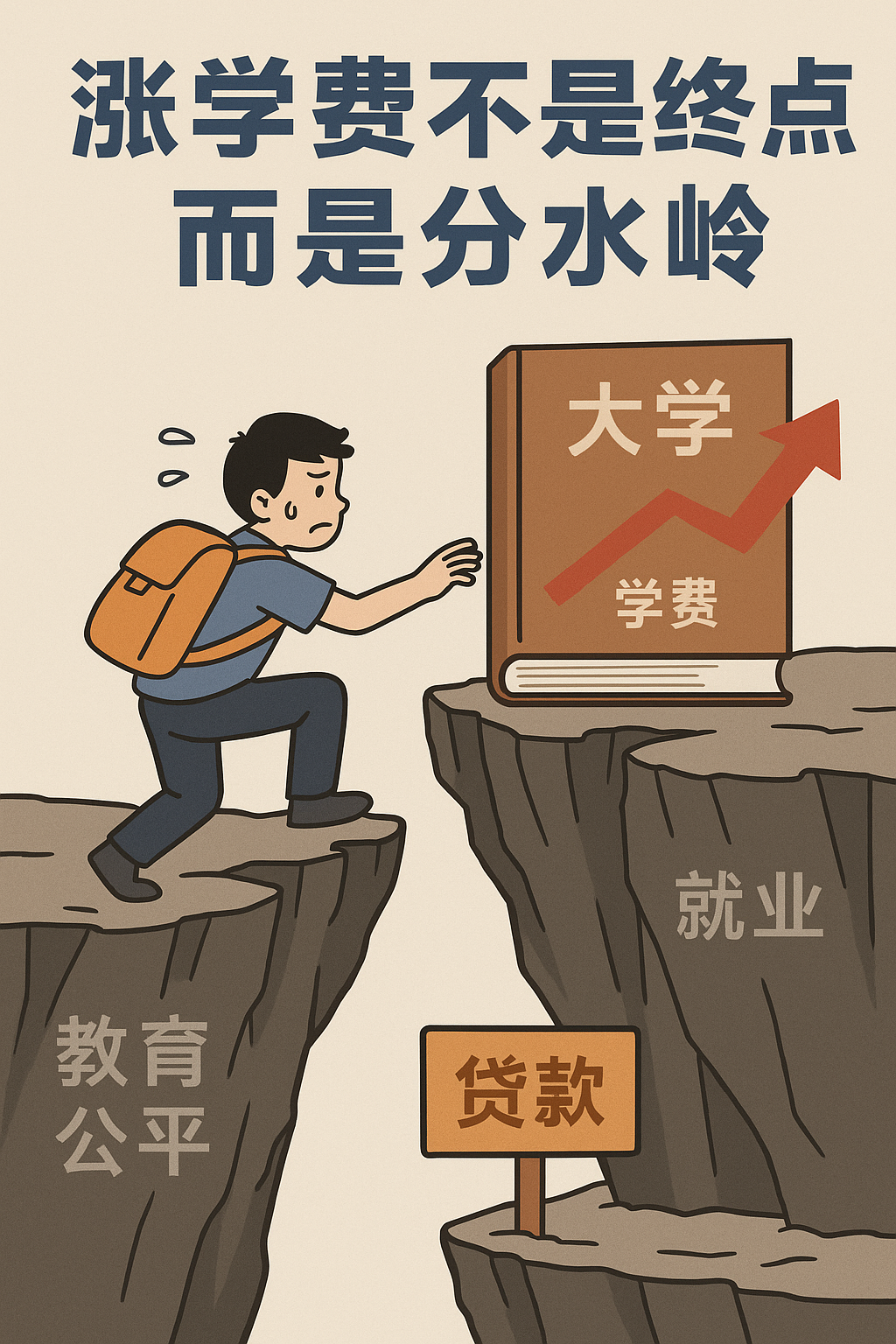

2025-11-16中国大学涨学费:一道分水岭

文/唐摩崖 一、涨价突袭下的焦虑与不安 2025年高考大幕刚落下,多所“双一流”高校随即发布新学年学费上涨方案,医学、工科、艺术等专业涨幅尤为明显,部分高校涨幅超过40%。涨价时间点集中且没有预告,令许多家庭措手不及,尤其是在志愿填报关键阶段,社会焦虑迅速蔓延。在许多贫困家庭眼中,录取通知书不再是梦想的起点,而成为沉重的贷款凭证,激发了对教育公平的深刻担忧。 二、全球视野中的财政转轨与挑战 纵观全球,学费上涨并非中国独有现象。随着高等教育大众化深入,中等收入国家普遍面临政府财政压力和教育供给边际成本上升的双重挑战,纷纷通过提升学费+配套资助体系以维持教育质量。英国2012年将本科年学费上限提至9000英镑,尽管引发抗议,但成为财政转轨的典型案例;澳大利亚、日本、新加坡亦经历类似阶段。涨学费本质是财政结构调整的手段,旨在构建可持续且优质的高教体系。然而,缺乏有效制度配套和社会共识时,这一举措极易被解读为“转嫁责任”“剥夺公平”“收割韭菜”,激化社会不满。 三、现实中的三重错位 中国此次涨学费激起强烈反弹,折射出深层次的三重错位:其一,时机错位。涨价集中在高考刚结束之际,缺少提前透明的信息披露,导致家庭在经济和心理上“被动买单”,信息不对称加剧不安。其二,支持体系错位。“供养子女上大学”的传统观念根深蒂固,而助学贷款覆盖和普及仍不足,国家资助体系尚未实现全覆盖,社会保障网络存在空白。其三,收益预期错位。 就业压力和低薪现实使大学教育的“性价比”严重滑落,家庭重新审视投入与回报,信任和期待双重跌落。 这三重错位交织,令学费上涨不再单纯是经济问题,更是一场心理负担、制度信任与社会共识的考验。 四、社会主义教育理念与制度转型的紧迫命题 作为社会主义国家,中国高等教育承载着“公平正义”和“人人享有平等受教育权”的根本价值。教育不仅是经济投资,更是社会公平的基石和政治合法性的源泉。学费上涨若缺乏同步的透明度、问责机制及普惠奖助体系,将撕裂教育公平的社会共识,助长阶层固化,甚至挑战社会主义制度的核心信仰。 因此,改革的关键不仅在于“涨价”,更在于构建“质量可见、资源透明、机制托底”的教育财政新秩序。教育应是流动的阶梯,而非阶层的壁垒。...

2025-07-14