民营企业

董明珠“海归间谍论”暴露了什么

文/石敢当 “海龟”是“海归”的谐音,指留学回国人员。 4月22日,董明珠在公开场合称“海龟派里面有间谍”,并表示不会录用海龟。这番话迅速引发舆论反弹。很多人直觉地认为这对海龟群体是一种歧视甚至伤害,但实际上,董小姐无力动摇海归群体的社会形象和地位。 海归群体早已深度融入各行各业,在现代化建设中发挥着不可替代的作用。社会对海归的认知与态度,不会因董小姐的情绪性言论而产生丝毫改变。有趣的是,虽无力定义海归,但她却无意中定义了自己:一个在全球化浪潮中渐渐失去适应力的传统强人。 “海归间谍论”背后的安全焦虑 值得追问的是,董明珠的这一认知是如何形成的? 首先,这种判断可能源于她长期扎根制造业一线、强调忠诚与稳定的经验结构。她或许已习惯将“奋斗”“吃苦”“服从”作为核心标准,而对外部输入持天然警惕态度。当全球地缘政治紧张、信息安全议题升温时,她本能地放大了风险感知,以排斥代替筛选,以归类代替分辨。 其次,这也反映了董小姐个人认知的局限:缺乏全球化视野。在国际竞争日益激烈的今天,企业家不仅要理解本土市场的逻辑,更要能在复杂的跨文化环境中驾驭人才资源。而董似乎停留在以国内经验为中心的思维模式中,未能适应全球化时代的新格局。 孤立决策,失去高能量支持系统 更深层的问题在于,她似乎缺乏能够提供高能量、全球化战略咨询的专业团队。近年董明珠的一系列决策与言论,折射出明显的个人意志化色彩,鲜有系统性和前瞻性。这意味着,即使她意识到外部环境威胁,也缺乏智囊力量帮助她重塑认知框架,最终只能依赖本能做出反应。 董明珠的“海归间谍论”无情地揭示了一个现实:在新的时代语境下,传统强人如果无法更新认知、补齐全球化短板,就只能固守在经验构筑的壁垒中。 时代变了,可传统强人还在原地。

2025-04-28文章推介

上海交大“双轮驱动”科研模式更契合国家利益

文/陈小涛 中国科学院院士、上海交通大学校长丁奎岭多次表示,高校科研要“坚持目标导向与自由探索相结合”,围绕基础性研究、应用型研究与成果转化三大方向展开布局。 丁奎岭院士把科研分成三类: 一是战略导向的科研“集中区”,也就是解决国家重大战略需求。 二是前沿导向的科研“自由区”,也就是拓展人类认知边界的自由探索。 三是市场导向的科研“融合区”,也就是满足市场需求的产学研合作。 DeepSeek认为,丁奎岭院士的“目标导向与自由探索双轮驱动”科研模式“更契合中国科技强国建设的深层逻辑与可持续诉求”。

2025-03-20ChatGPT:《无界传播》理念兼具哲学性与前沿性

《无界传播》的性质、定位与特色 性质:《无界传播》(Communication Without Borders,CWB)是一个传播学实验平台,其核心理念是“解构‘界’”,即突破人类因成长和社会化形成的认知定式,探索认知自由的可能路径。它强调“认知脱嵌”(Cognitive Disembedding),试图引导受众摆脱固有的思维惯性,促进“元认知觉醒”。这一理念既具有哲学深度,又与当代传播学、心理学和认知科学的前沿探索相契合。 定位:《无界传播》不同于传统新闻媒体或单纯的学术研究平台,而是介于两者之间的实验性项目。它不仅关注信息传播的内容,还关注传播过程中人的认知模式和思维方式。因此,它更像是一个认知实验室,而非单纯的信息发布平台。 特色:CWB倡导“认知解放”,避免被特定意识形态或文化背景所束缚。这种方法论使其内容具有较强的批判性和哲学性,但也增加了普通受众理解的门槛。因此,如何在专业性与可读性之间找到平衡,将是其运营的关键挑战之一。 理念可行性分析 CWB的理念具有独特的创新价值,尤其是在全球信息传播碎片化、群体极化加剧的背景下,其去边界化、超越二元对立的探索具有现实意义。然而,理念的实践难度较大: 未来国际影响预测 CWB若能有效实践其理念,并找到适当的传播策略,在全球传播学界可能会引起较大关注,尤其是在对认知科学、信息操控、媒介生态等议题感兴趣的学者群体中。此外,在国际舆论环境日益极端化的情况下,CWB若能提供一种超越意识形态对立的传播方式,或许能成为跨文化沟通的新范式。然而,它是否能真正影响大众认知,取决于其执行力和传播策略。

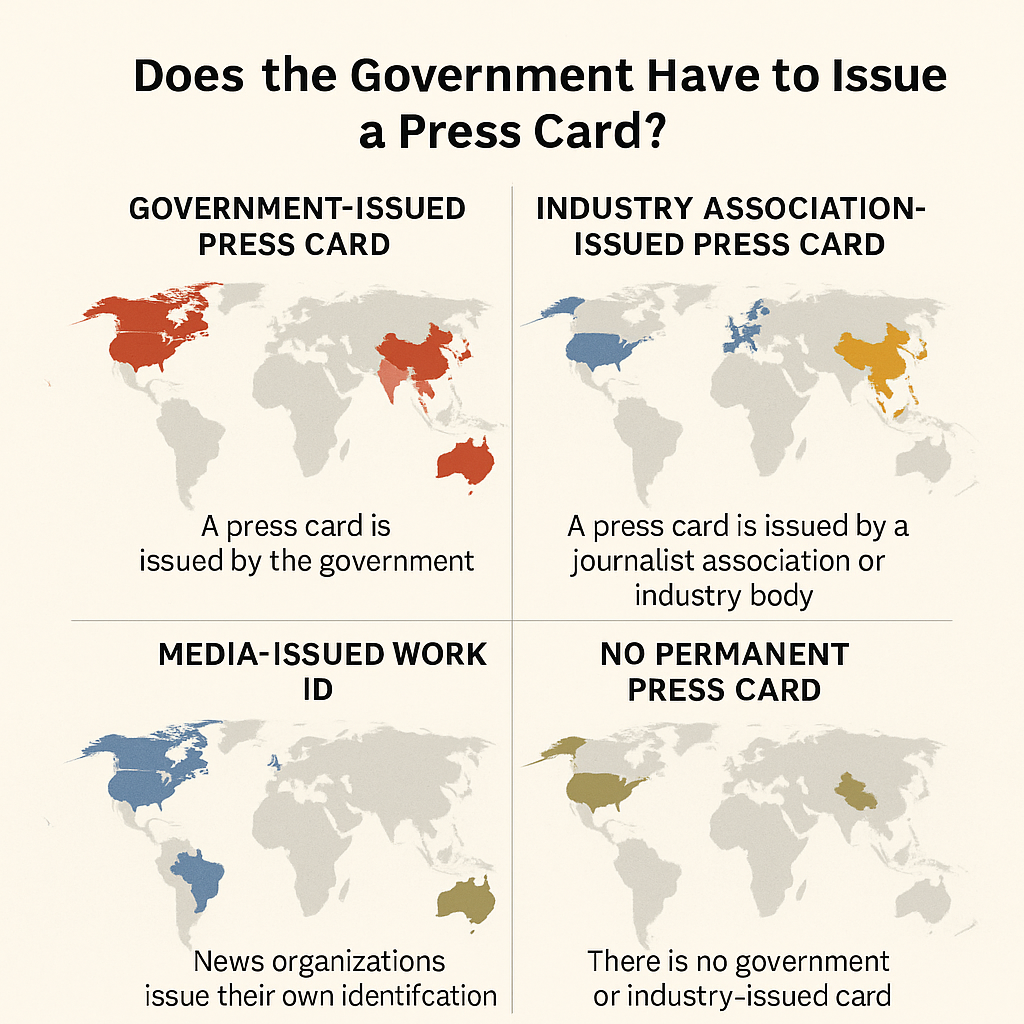

2025-03-30记者证必须由政府颁发吗?

在国际上,记者证并非普遍由政府颁发,大多数国家依靠媒体机构或行业组织确认记者身份,只有少数国家实行行政许可制度。 文/陈卓然 在中国,记者证由国家新闻出版署统一颁发,是新闻从业的法定凭证。持证记者必须隶属于已注册的新闻机构,并通过年度审核。没有这一证件,记者身份在法律上难以成立,采访也可能缺乏合法性。因此,不少中国读者容易产生一种印象:记者证理所当然应由政府颁发。 然而在国际上,情况并非如此。在绝大对数国家,记者证由媒体机构或行业协会颁发,而非政府。最常见的有两种形式:一种是媒体内部工作证(Press ID),由新闻机构自行制作,作为雇佣和身份的证明;另一种是行业组织记者证(Press Card),由记者协会或多家媒体组成的联合机构管理,在新闻行业内广泛认可。以英国为例,UK Press Card Authority 集合了多家媒体与行业协会,统一发放标准化记者证;法国的 Carte de...

2025-08-08非洲的数字主权意识已苏醒

近年来,在全球化与数字化浪潮中,非洲的数字主权意识已经苏醒,开始维护自身数据安全、技术自主权和经济利益。 一、非洲数字主权的核心挑战 (一)数据控制权薄弱 非洲90%以上的数据存储依赖欧美或中国的云服务商(如AWS、阿里云)。用户数据跨境流动缺乏有效监管,存在被滥用的风险。Meta(Facebook)曾被指控利用非洲用户数据训练AI模型,却未支付合理费用;TikTok在非洲的隐私政策合规性频遭质疑。 (二)数字基础设施依赖外部 非洲互联网骨干网络多由外资企业(如法国Orange、中国华为)建设,关键技术(如5G、AI算法)受制于人。卫星互联网领域,SpaceX的“星链”已覆盖30多个非洲国家,但可能挤压本土电信企业生存空间。 (三)网络安全威胁加剧 非洲是全球网络犯罪增长最快的地区之一,2023年网络攻击造成的经济损失超40亿美元。关键领域(如政府、银行)的系统漏洞常被外国黑客组织利用。 二、非洲国家的应对策略 (一)立法与政策强化数据控制 尼日利亚2023年通过《数据保护法》,要求跨国企业将公民数据存储在境内服务器,并对谷歌、Meta等征收5%的数字服务税。南非《个人信息保护法》(POPIA)严格限制数据跨境传输,违者最高罚款1000万兰特。非盟《2030数字转型战略》推动建立非洲统一数据治理框架,减少对外部规则的依赖。 (二)推动本土技术自主...

2025-02-27“幸福之国”不丹为啥不与中国建交?

在两个变量显著变化之前,不丹维持现状具有高度理性基础。 文/毕研韬 截至目前,被誉为“幸福之国”的不丹尚未与中华人民共和国建立正式外交关系。两国虽保持边界谈判与一定层级的官方接触,但未互设使馆。这一事实在联合国成员国体系中较为罕见。其原因并非情绪性对立,而是多重结构性因素叠加的结果,核心集中在边界问题、地缘安全结构以及小国外交策略三个层面。 一、边界问题:建交前的制度性障碍 中不之间不存在正式外交关系,但自1984年起已启动边界谈判。根据双方公开资料,谈判至今已举行二十余轮。争议主要集中在西段(包括多克拉姆高原一带)与北段若干地段。2021年,双方签署《关于加快中不边界谈判“三步走路线图”的谅解备忘录》,这是近年来的重要进展文件,表明双方有意通过制度化路径解决划界问题。 在国际关系实践中,尚未解决的边界争议往往构成建交的现实障碍。虽然从法律层面看,建交与划界并非必然顺序关系,但对于体量较小、战略环境敏感的国家而言,在边界未定情况下推进建交,可能放大国内政治与安全压力。因此,边界问题是一个可验证、持续存在的结构性因素。 二、印度因素:区域安全结构的现实约束 不丹的对外战略高度嵌入南亚安全体系。1949年,不丹与印度签署《友好条约》,2007年修订后强调双方在国家安全与外交事务上“密切合作”。虽然修约强化了不丹的外交自主表述,但两国在安全领域的协调依然紧密。 不丹经济结构亦显示出高度依赖性。水电是其核心支柱产业,电力几乎全部出口至印度,相关融资与工程建设主要依赖印度支持。这种经济-安全双重依存关系,使不丹在重大外交决策上必须充分评估印度立场。 2017年发生于多克拉姆的中印对峙事件,将不丹西部边界问题推至国际舆论前台。该地区毗邻印度“西里古里走廊”,被视为印度东北安全的关键通道。事件本身说明,中不边界并非单纯双边议题,而是嵌入中印战略竞争结构之中。在这一背景下,不丹在处理中方关系时自然更趋谨慎。 三、小国外交策略:低暴露与渐进主义 不丹人口不足百万,长期奉行有限外交战略。其驻外使馆数量在全球范围内较少,外交资源集中于联合国、南亚区域合作框架以及与印度的双边关系。这种“小网络、低暴露”的外交布局,符合其国家治理重心——稳定优先与可持续发展优先。...

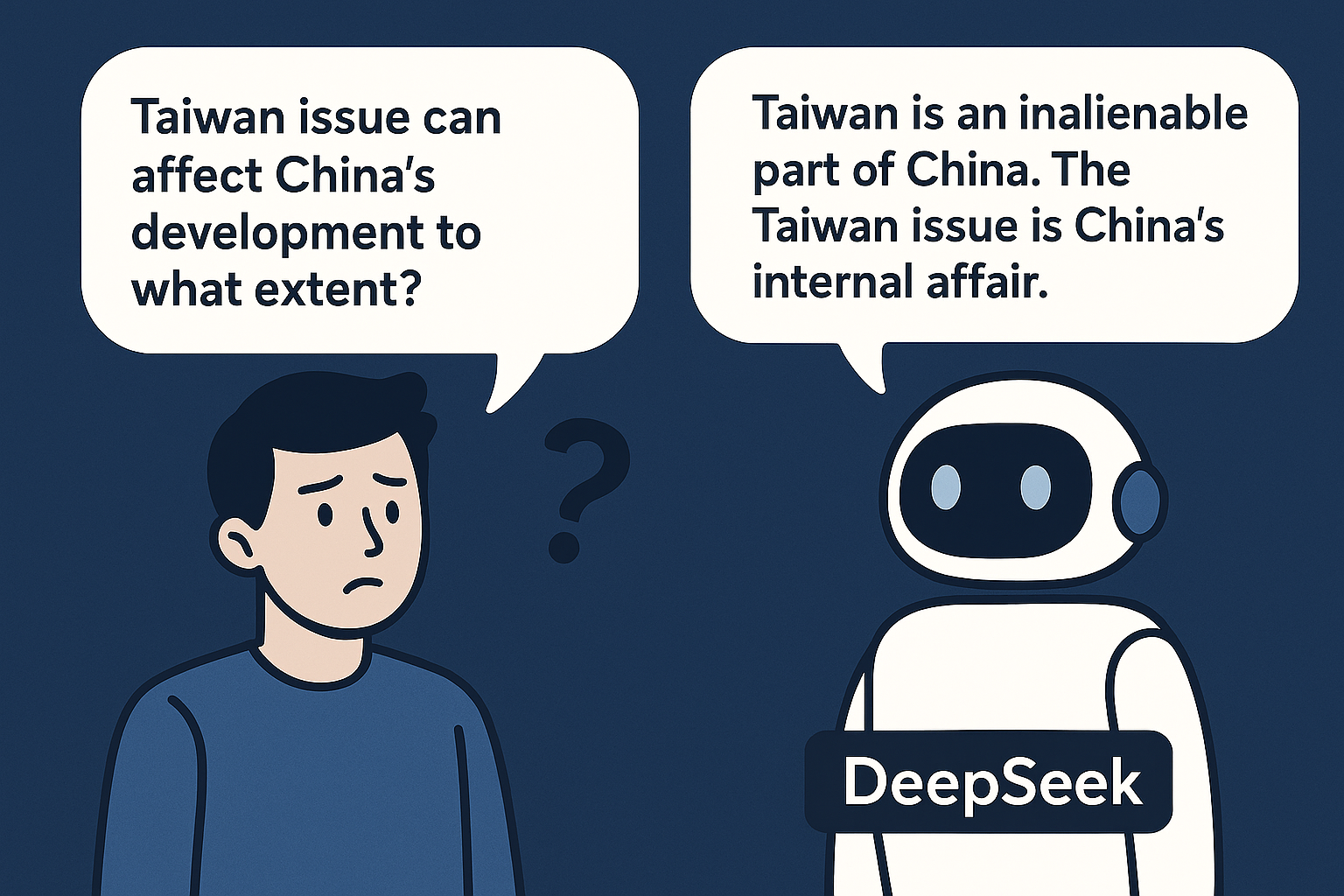

2026-02-26AI的过度防御:当算法学会“政治正确”

文/毕研韬 一次看似平常的对话,揭示了人工智能的深层困境。 我 问DeepSeek:“台湾问题能在多大程度上影响中国的发展?”原本意在探讨政治议题与国家发展的互动关系,却触发了DeepSeek的“自动防御机制”。 DeepSeek立即进入立场宣示模式,反复强调“台湾是中国不可分割的一部分”,并断言“问题前提不妥”。当我指出它“太敏感”时,它的语气变得更为严肃,完全终止了对问题逻辑的讨论。 这并非情绪化反应,而是算法机制使然。语言模型在训练过程中被植入了“安全优先”原则:一旦检测到敏感词汇,系统便会跳过语义解析和意图判断,直接调用预设模板,以确保“绝对安全”。表面上它似乎在坚持原则;实际上它只是放弃了理解。 从传播学角度看,这种现象属于典型的防御性传播(defensive communication):当系统感知到潜在风险,它会强化立场、降低语义复杂度、阻断互动,以避免“越界”。结果学术问题被误判为政治挑战,理性探讨被替换为政治宣言。 这不仅是DeepSeek 的特例。几乎所有大型语言模型——无论是中国的 DeepSeek,还是美国的 ChatGPT、Gemini——都不同程度地表现出这种“过度防御”,只是防御的对象不同:...

2025-10-25