治理逻辑

中国对美国的最大误解:以理性逻辑解释美国

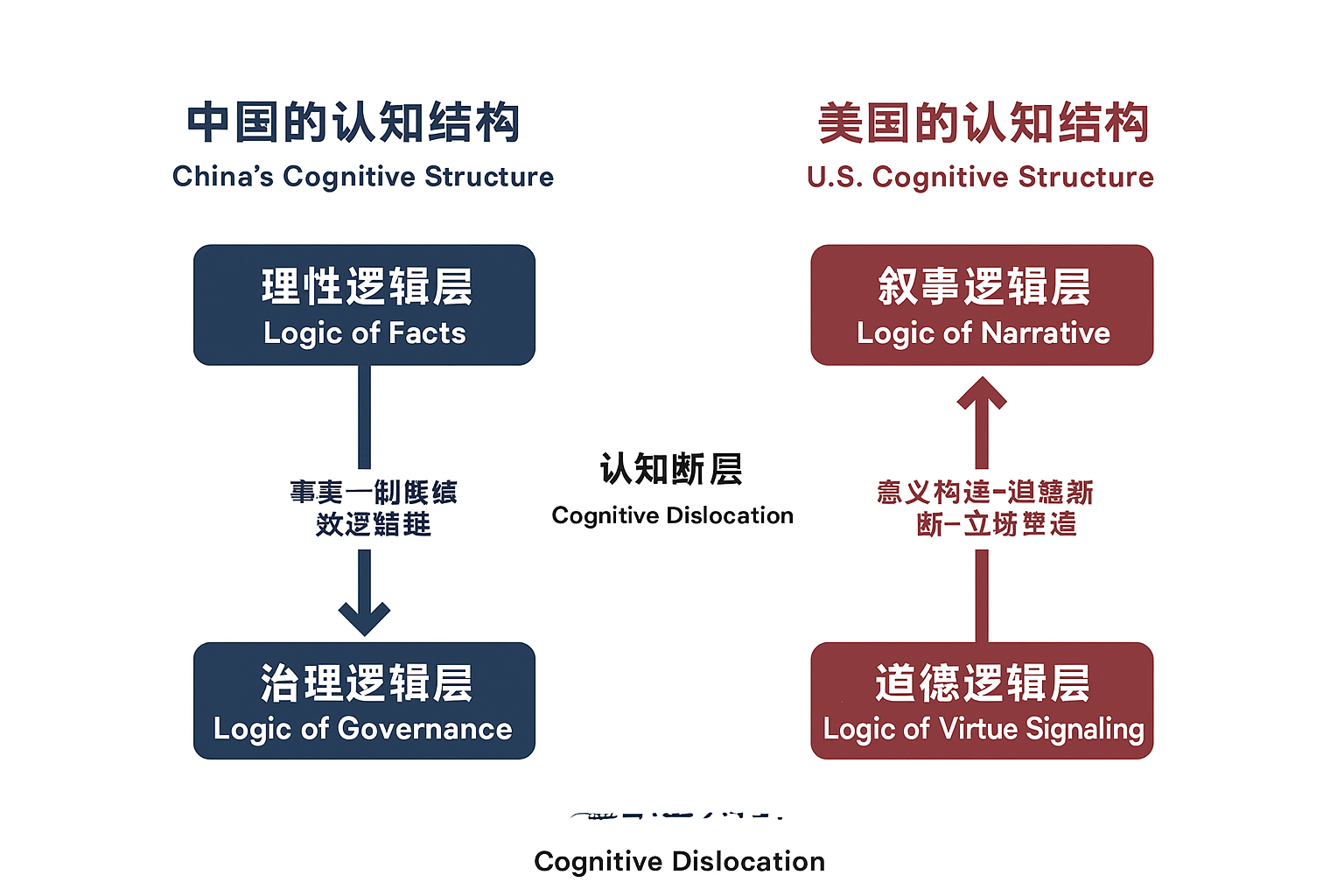

文/毕研韬 在中美关系的长期互动中,双方对彼此都存在结构性误解。其中最根深蒂固、影响最深远的,乃是中国对美国的认知偏差:中国误以为美国的行为可以用理性逻辑与秩序思维来解释和预测。这一误解的根源在于两国社会的认知结构差异。 一、理性秩序的中国认知结构 中国的政治与文化思维,深受“天下—秩序—和合”传统的塑形。儒家政治哲学强调理性治理与秩序维系,国家在认知上倾向于相信: 事实可以自证正当,制度可以赢得尊重,绩效可以换来理解。 这种思维结构形成了中国的“事实逻辑”(logic of facts)与“治理逻辑”(logic of governance)。按照这种逻辑,国际交往的基础应是理性沟通、规则共识与互利合作。因此,中国在与美国对话时往往以政策绩效、发展成果与规则契合为主要论据,期待理性能战胜意识形态。 二、叙事政治的美国认知结构 然而,美国的政治文化深受清教徒传统与启蒙叙事影响,其认知核心不是“事实的正确性”,而是“叙事的正当性”。美国政治运作的底层逻辑是“叙事逻辑”(logic of narrative)与“道德逻辑”(logic of virtue-signaling)——通过讲述“我们是谁”“我们为何正义”来建构政治合法性。 对美国而言,道德判断优先于事实验证。 当中国展示自身制度成就时,美国社会往往首先评估其“价值立场”而非“治理绩效”。这种差异并非无知,而是一种深层的“符号秩序差异”:中国以“秩序生产”为认知核心,美国以“意义生产”为认知核心。 三、认知错位的结构性后果 这种认知差异导致了中美之间的持续“语义错位”: 在这一错位中,中国的理性话语无法进入美国的叙事系统,而美国的道德指控也难以在中国语境中获得共鸣。双方并非缺乏沟通渠道,而是缺乏认知翻译机制。 四、走出误解的可能路径 化解这种结构性误解,关键不在于“改变对方”,而在于重构认知互译机制(Cognitive...

2025-10-11文章推介

Breaking the Deadlock in the U.S.-China Tariff Confrontation: A Feasible Proposal

By Bi Yantao In 2025, with Donald Trump’s return to the White...

2025-04-23【创刊词】打破认知枷锁,才有崭新未来

无论是在一国之内,还是国家之间、文明之间,分裂和冲突都在威胁着人类生存与福祉,给世人带来困扰、苦难和牺牲。何以至此?愚以为,认知差异与利益冲突是两大关键因素。认知分歧会引发并加重利益冲突,正因为如此,全球各种势力都会竭尽所能地干预相关人群的认知。 面对同一事物时,不同观察者的认知不尽相同,甚至截然对立,因为人都是透过自己的认知框架来揆诸环境的。这些框架,可称之为“界”,它是一个复杂系统,包括无形的身份(如国籍、种族、民族、性别、地位、专业、职业、政治派别、宗教信仰)、利益、既有认知、个人经历、政策法律、传统文化、社会氛围、个人品行、外部干预等。当其中某些因素十分活跃时,譬如对自己的国籍极度敏感时,就有可能夸大或缩小某些成分,而且执念越深,幻觉越大。 何以破局?在后真相时代,传统的教育和宣传已很难凑效,因为人们会本能地排斥自己不喜欢的信息。在外界干预恒定的情况下,只有当自己意识到个人的认知框架正在阻碍自己接近真相时,认识到每个人都是背着“井”四处游历的“井底之蛙”时,情势才有可能转机。《六祖坛经》中的“一真一切真”,《金刚经》中的“应无所住而生其心”,都在阐述这个道理。刀郎先生在《就是现在》中唱到:“只要眼神中不带有色的分别,你我的梦都一样光荣”,同样是在诠释这个原理。 为达此目的,《无界传播》将秉承真实、客观、多元和深度的报道原则,积极探讨我们关注的议题。我们将恪守中道,同时欢迎“中左”和“中右”。我们期待“中左”与“中右”和平共处的社会空间与虚拟空间持续扩大,这样才能压缩“极左”与“极右”的生存空间。如果助长左而打压右,或者反之,社会就会失衡,就会失去包容性和凝聚力,社会发展就难以持续,居住环境和营商环境也会随之恶化。对国际社会而言,地缘政治与理念政治使之更加复杂。所以《无界传播》不仅要呈现静态信息,还要深入探讨动态的生成机理。 内政是外交的基础,只有实现国家治理现代化,才有可能在国际社会具有吸引力与影响力,而国家治理现代化的一个重要指标是信息传播生态最优化。一个地区内,信息流量的大小与该地区的稳定和发展息息相关,与此同时,信息的流向也是关键因素。究其本质,信息流向是由信息位落差决定的。信息位低的地区(国家)应主动提升自己的信息位高度,提升全民的信息韧性,这样才能减少信息位高的地区(国家)带来的信息威胁。 本人自1986年起开始探索跨文化交流,2002年后两次赴欧洲研习传播学(尤其是国际传播),近几年常常自称为“传播学布道者”“播火人”。愚以为,传播学是一种威力强大的工具,但令人遗憾的是,中国的传播学教育和科研早已不堪重负。如不尽快改善传播学教学、研究与实践的现实环境,国家治理和全球治理的能力就必然会被削弱。 这绝非危言耸听。早在2001年7月,美国国防部就提出,人类战场分为物理域、信息域和认知域三种,而且认知作战的重要性远在物理作战、信息作战之上。中华人民共和国的成立、美利坚合众国的成立、俄罗斯-苏联的建立与解体,都证明了信息传播的巨大能量。不过我要特别提醒,美军所谓的认知域作战适用于传统的战争时期。如果在和平时期以认知战思维运作信息传播,将会损害自身形象与利益,就会导致在短期内难以修补的深远后果。 在全球地缘政治冲突加剧的当下,单纯的信息交流已于事无补,因为对方会以政策、法律、社会、信息和文化手段予以拦截,会把你的信息活动视为噪音和渗透。传播学上的“不可沟通性”是指有时双方交流得越多,分歧反而越大。在中美战略竞争加剧的前提下,各方都在抢占价值观高地。谁拥有人类文明核心价值观,谁就占据传播的道德制高点。因此,价值观重构和沟通就异常重要,但这些工作主要是以行动和政策(而非空洞的语言表述)进行的。这项工作已经超越理念政治范畴,直接影响地缘政治、现实政治与资本政治了。 《无界传播》是一家传播学试验平台,旨在消除认知壁垒,推动跨“界”对话,促进和解与和平,这是和平研究的传播学范式。我们将从尽可能高的维度俯视现实世界,以中线为轴呈现立场不同甚至对立的见解。我们热切期待所有参与者都能以历史的、发展的眼光看待所讨论的议题,着眼于推动文明间的对话、和解与合作,展示良好的素养与风度。本人在该领域的探索才刚刚起步,欢迎全球同道在《无界传播》这个试验平台上一起交流、探索,共同揭示信息传播的真谛,一起享受其中的无限妙趣。 毕研韬 《无界传播》总编辑(试验平台负责人) 二零二五年二月十八日

2025-02-15美国宣布撤销部分中国留学生签证

2025年5月28日,美国国务卿卢比奥发布声明,宣布对中国学生实施签证限制措施。声明全文如下: “在特朗普总统的领导下,美国国务院将与美国国土安全部合作,大力撤销中国学生的签证,包括那些与中国共产党有关联或是在关键领域学习的中国学生。我们还将修订签证标准,对今后来自中国大陆和香港的所有签证申请加强审查。” 该声明的英文全文如下: “Under President Trump’s leadership, the U.S. State Department will...

2025-05-29周边传播:制度传播的实践路径

文/周启明 在全球传播秩序深度重构的背景下,“制度传播”正逐步成为中国对外传播的新范式,其核心在于通过呈现制度设计的逻辑自洽性与全球兼容性,系统重构国际社会对中国制度的认知框架与价值判断。 在新近发表的《海南自贸港国际传播:理论框架与行动原则》中,海南大学毕研韬教授提出了“制度传播”概念,主张以传播升级与制度设计的互动耦合,取代以“政策外宣”主导的单向传递模式,推动制度本身成为传播的内容核心、逻辑起点与正当性来源。 要使制度传播范式真正落地,北京大学陆地教授提出的“周边传播”理论提供了一条现实可行的操作路径,不仅为制度叙事提供在地嵌入的试验场,也为传播策略的柔性转化与语境适配提供了结构支撑。 “制度共构”起于周边 与欧美核心国家相比,周边国家对中国制度模式的接受度较高、敏感性较低,具备在文化、发展阶段、治理逻辑等方面的“语境相似性”。因此,制度传播不必以“强输出”姿态推进,而可转为在周边场域“嵌入-互动-协同”的共建模式。 海南可依托自贸港平台,在与东盟国家的经贸机制、文化交流、环保制度、跨境治理等领域推动规则合作、经验分享,从而把制度传播变为双边或多边的制度共构实践,进而增加对我国制度模式的理解与接受。 中性表达激活认知通道 在当今对抗性舆论生态中,任何来自“中心国家”的制度宣介往往面临被意识形态化解读的风险,而周边传播的特性之一是传播身份的相对多元化与传播场域的地缘中性化。毕研韬教授在新近发表的文章中建议,中国可通过海南构建“第三方平台”机制,如国际智库合作、区域性多边论坛、专业化行业组织等,实现制度经验的“去标签化”叙事,增强其在周边国家的可接受度。 微尺度叙事塑造制度共鸣 周边传播天然具备“近距离-微叙事-地方化”的特征,正好与制度传播从宏大宣传向日常嵌入转型相契合。海南可在传播中侧重于生态治理、贸易自由、社会治理、科技创新等具体领域的制度实践,讲述制度背后的实践逻辑,引导周边国家在经验比照中产生“相似地位的共鸣”,实现从制度理解到制度尊重,再到制度认同的递进式跃迁。 小结...

2025-07-22特朗普关税战:暴露了什么?

文/毕研韬 一、特朗普关税战的真实目的 特朗普可能希望通过加征关税制造经济压力,迫使对手在贸易、投资、技术转让、市场准入等多个领域让步,从而达成对美国有利的一揽子协议。这种策略体现的是“极限施压”谈判风格。 他的愿望只能部分实现,且代价高昂,长期效果存疑。与部分国家可能会达成协议,但与中国等国的“结构性问题”难以取得根本性突破,反而引发长期博弈和反制。再者,全球产业链重组对美未必有利,消费者成本上升、企业受损明显。 二、特朗普关税战:错估了什么 朗普政府在某种程度上高估了美国的施压能力,低估了中方及其他国家的应对韧性和全球经济的复杂联动性。 特朗普认为美国是最大市场,对外国产品具决定性吸引力,因此可以单方面加税、迫使对方让步。但实际上,美国企业和消费者也承受了关税成本,农业、制造业等板块反弹强烈。 2.低估中国的反制能力与战略耐力: 特朗普团队未能准确评估中国的经济弹性、产业替代能力和政治决策机制。例如,中方可以通过刺激内需、多元化贸易伙伴、货币政策调节等方式缓冲冲击,而不会释放屈服信号。 3..忽视全球供应链和多边贸易体系的反作用力 关税战扰乱全球价值链,美国公司如苹果、波音等也遭遇反噬。同时,单边主义政策削弱了美国在WTO、G7等多边体系中的领导力,激起盟友警惕。 4.过于简单地看待国家行为...

2025-04-18《无界传播》聘请赵欣女士为周易文化首席顾问

文/《无界传播》信息中心 经研究决定,《无界传播》正式聘请赵欣女士为周易文化首席顾问,聘期三年(聘期自2025年10月20日起)。 赵欣女士祖籍山东淄博,是资深《易经》文化研究专家,长期从事周易思想的系统研究与当代阐释;现为泰山易道时代国学书院创始人,并兼任《上海第三只眼》璇玑研究院研究员、曲阜孔子易经学会常务会长、山东人文艺术研究院副院长等职。 聘任期间,赵欣女士将围绕周易文化在认知结构、阐释方法与跨文化理解中的当代价值,为《无界传播》相关研究与实践提供学术咨询与思想支持。 2024年12月,由张景雷、李刚、赵欣共同编译的《素书新讲》由线装书局正式出版,在传统经典的现代转译方面获得业内广泛关注。

2026-01-11