留学生签证

美国宣布撤销部分中国留学生签证

2025年5月28日,美国国务卿卢比奥发布声明,宣布对中国学生实施签证限制措施。声明全文如下: “在特朗普总统的领导下,美国国务院将与美国国土安全部合作,大力撤销中国学生的签证,包括那些与中国共产党有关联或是在关键领域学习的中国学生。我们还将修订签证标准,对今后来自中国大陆和香港的所有签证申请加强审查。” 该声明的英文全文如下: “Under President Trump’s leadership, the U.S. State Department will work with the Department of Homeland Security to aggressively revoke visas...

2025-05-29警惕!社媒言论会让你失去美国留学签证

文/梅念安 2025年3月,国务卿马可·卢比奥(Marco Rubio)启动了名为“捕获与撤销”(Catch and Revoke)的计划,利用AI技术审查持有学生签证者的社交媒体账户,特别关注被视为支持哈马斯或其他被指定为恐怖组织的内容。 美国联邦官员已开始在未提前通知的情况下撤销一些国际学生的合法居留权,绕过通常与学校协调的程序。 然而,这种做法引发了对言论自由和隐私权的担忧。批评者认为,使用AI监控社交媒体可能导致误判和侵犯隐私,违反美国宪法第一修正案赋予的权利。 因此,国际学生和签证申请者在使用社交媒体时应谨慎,避免发表可能被视为支持恐怖组织或其他被视为威胁国家安全的言论,以防止签证被撤销或申请被拒绝。 笔者更担心的是,美国审查留学生社交媒体账户的做法,为其它国家采取类似做法提供了榜样与合法性基础,同时会刺激更多国家效仿。 在美留学期间被监控的经历,很可能会给外国学生留下心理阴影。 如何平衡安全与自由、安全与开放、安全与发展,现在是若干国家面对的选择。

2025-04-04文章推介

请教博鳌亚洲论坛秘书长三个问题

文/王逸云 2025年1月8日,博鳌亚洲论坛秘书长张军在2025年年会新闻发布会上说: “当今世界面临着方向危机、信任危机、治理危机。其中,最大的挑战之一是信任危机。……。希望我们的年会能够为减少国际社会的信任赤字发挥积极作用。增进互信需要对话和沟通,而促进对话正是我们年会的一个特色和优势。” 在此请教三个问题: 其一,“当今世界面临着方向危机”是事实判断,还是价值判断?这是多大范围内的共识? 其二,对话和沟通就一定能增进互信吗?以中美关系为例,高频对话是否总能增进战略互信,还是会扩大战略互疑? 其三,博鳌亚洲论坛能在多大程度上帮助减少国际信任赤字?如要消除全球信任危机,论坛还需要哪些人才?进行哪些论证和设计? 真心期待论坛能持续提高举办质量,能以科学的方式促进相互信任。

2025-04-01从密集访华看西方国家的战略对冲与现实选择

国际秩序正在从“阵营主导”向“议题主导”过渡。 毕研韬|国际传播专家 2025年年底,爱尔兰、法国等欧洲国家元首率先访华,进入2026年后,加拿大、芬兰等国领导人接续访华,英国首相亦在时隔8年后重返北京,德国等欧洲主要国家高层与美国总统特朗普的访华安排也相继浮出水面。这种在短时间内多国同步推进对华高层接触的现象,并非偶然的双边互动,而是一个具有整体性和方向性的外交动向,值得放在更宏观的国际格局中加以审视。 首先,这一轮密集访华,直接源于国际体系不稳定性加剧。当前国际秩序正处于多重张力叠加的阶段:大国竞争长期化、地区冲突外溢、全球经济增长乏力、供应链与能源体系反复承压。在这一背景下,传统由单一盟友体系提供“确定性”的安全与经济安排,已越来越难以满足中等甚至主要西方国家的现实需求。对不少国家而言,继续维持对美同盟是既定前提,但在此基础上减少对单一战略支点的依赖,已成为一种理性选择。访华正是这一“风险分散”逻辑的外在表现。 其次,中国的角色定位发生了显著变化。无论意识形态分歧如何,中国在全球经济、产业链、气候治理与地区稳定中的“不可替代性”已成为客观事实。对于高度依赖外贸、能源转型或技术合作的西方国家而言,完全以政治立场替代经济理性,成本日益高昂。密集访华并不意味着这些国家对华立场发生根本转向,而是承认一个现实:中国是必须被纳入决策框架的关键变量,而非可以长期回避的对象。 第三,国内政治与外交绩效的压力,同样推动了这一趋势。许多西方国家正面临通胀、增长乏力、产业转型阵痛以及选举周期的叠加约束。在此情形下,高层外交访问被赋予了明显的“务实目标导向”——争取市场准入、稳定出口预期、吸引投资、修复沟通渠道。这类访问往往不以宏大叙事为核心,而更强调具体议题、可交付成果与风险管控。这也解释了为何不少访问在措辞上趋于克制,强调“对话”“沟通”“分歧管控”,而非价值对抗。 第四,从外交策略层面看,这种集中访问体现的是一种典型的“战略对冲”(hedging)行为。所谓对冲,并非选边站队,而是在不确定环境中同时维持多重关系选项,以避免被单一结构性风险所绑定。对西方国家而言,这意味着在安全上继续依赖既有联盟体系,在经济与全球治理层面则保持与中国的制度性接触与合作空间。访华的密集出现,正是这种对冲策略进入“显性化阶段”的标志。 值得注意的是,这种对冲并不等同于关系改善的线性进展。它更像是一种“低信任状态下的高接触频率”:双方承认分歧长期存在,但同时认为失去沟通的风险更高。因此,访问本身并不意味着共识的扩大,而是底线意识的强化——即避免误判、避免脱钩失控、避免冲突外溢。 从更长远的视角看,这一现象也反映出国际秩序正在从“阵营主导”向“议题主导”过渡。国家在不同议题上采取不同组合策略,将逐渐成为常态。密集访华并非西方国家对华政策的“转向点”,而更可能是其外交行为“去意识形态化、去情绪化”的阶段性体现。 总体而言,这一轮西方领导人密集访华,不是情绪驱动的外交热潮,而是现实压力下的理性选择。它揭示的并非谁在“靠近谁”,而是谁在试图降低不确定性、扩大可操作空间。在一个高度碎片化的国际环境中,这种选择本身,正是国际政治回归现实主义的一种注脚。

2026-01-30A Letter Sent to WTO Director-General on US-China Tariff Issues

To: Dr. Ngozi Okonjo-IwealaDirector-GeneralWorld Trade Organization (WTO)Rue de Lausanne 154CH-1211 Geneva 2Switzerland...

2025-05-07董明珠“海归间谍论”暴露了什么

文/石敢当 “海龟”是“海归”的谐音,指留学回国人员。 4月22日,董明珠在公开场合称“海龟派里面有间谍”,并表示不会录用海龟。这番话迅速引发舆论反弹。很多人直觉地认为这对海龟群体是一种歧视甚至伤害,但实际上,董小姐无力动摇海归群体的社会形象和地位。 海归群体早已深度融入各行各业,在现代化建设中发挥着不可替代的作用。社会对海归的认知与态度,不会因董小姐的情绪性言论而产生丝毫改变。有趣的是,虽无力定义海归,但她却无意中定义了自己:一个在全球化浪潮中渐渐失去适应力的传统强人。 “海归间谍论”背后的安全焦虑 值得追问的是,董明珠的这一认知是如何形成的? 首先,这种判断可能源于她长期扎根制造业一线、强调忠诚与稳定的经验结构。她或许已习惯将“奋斗”“吃苦”“服从”作为核心标准,而对外部输入持天然警惕态度。当全球地缘政治紧张、信息安全议题升温时,她本能地放大了风险感知,以排斥代替筛选,以归类代替分辨。 其次,这也反映了董小姐个人认知的局限:缺乏全球化视野。在国际竞争日益激烈的今天,企业家不仅要理解本土市场的逻辑,更要能在复杂的跨文化环境中驾驭人才资源。而董似乎停留在以国内经验为中心的思维模式中,未能适应全球化时代的新格局。 孤立决策,失去高能量支持系统 更深层的问题在于,她似乎缺乏能够提供高能量、全球化战略咨询的专业团队。近年董明珠的一系列决策与言论,折射出明显的个人意志化色彩,鲜有系统性和前瞻性。这意味着,即使她意识到外部环境威胁,也缺乏智囊力量帮助她重塑认知框架,最终只能依赖本能做出反应。 董明珠的“海归间谍论”无情地揭示了一个现实:在新的时代语境下,传统强人如果无法更新认知、补齐全球化短板,就只能固守在经验构筑的壁垒中。 时代变了,可传统强人还在原地。

2025-04-28中美高校制度的根本分歧

——一场关于“大学是什么”的制度性对照 文/杨慧澜 在全球高等教育竞争日益激烈的当下,中美高校都拥有世界一流的研究能力和人才吸引力。然而,当我们跳出绩效层面的表象,深入制度结构的深层地基,会发现两国大学的运行逻辑在根本上背道而驰。本文试图揭示:中美高校制度的分歧,并非技术差距,而是治理结构与知识理念的系统性断裂。 一、权力来源不同:政治委任 vs 学术授权 中国高校校长由上级党委任命,多数具有正厅级甚至副部级身份,其主要职责是执行上级政策与维持政治稳定。校党委则作为实际权力中枢,全面领导学校事务。 美国高校的校长则由校董会选举产生,虽然也需处理政府关系,但其合法性源于学术共同体、校友、教职员工的信任授权。大学的最终使命由“内部共识”而非“外部命令”决定。 二、治理结构不同:行政主导 vs 教授治校 在中国,大学的权力结构高度行政化。教授委员会多为象征性咨询机构,重大决策由党委会、校务会掌握,大学不具备自我纠错能力。...

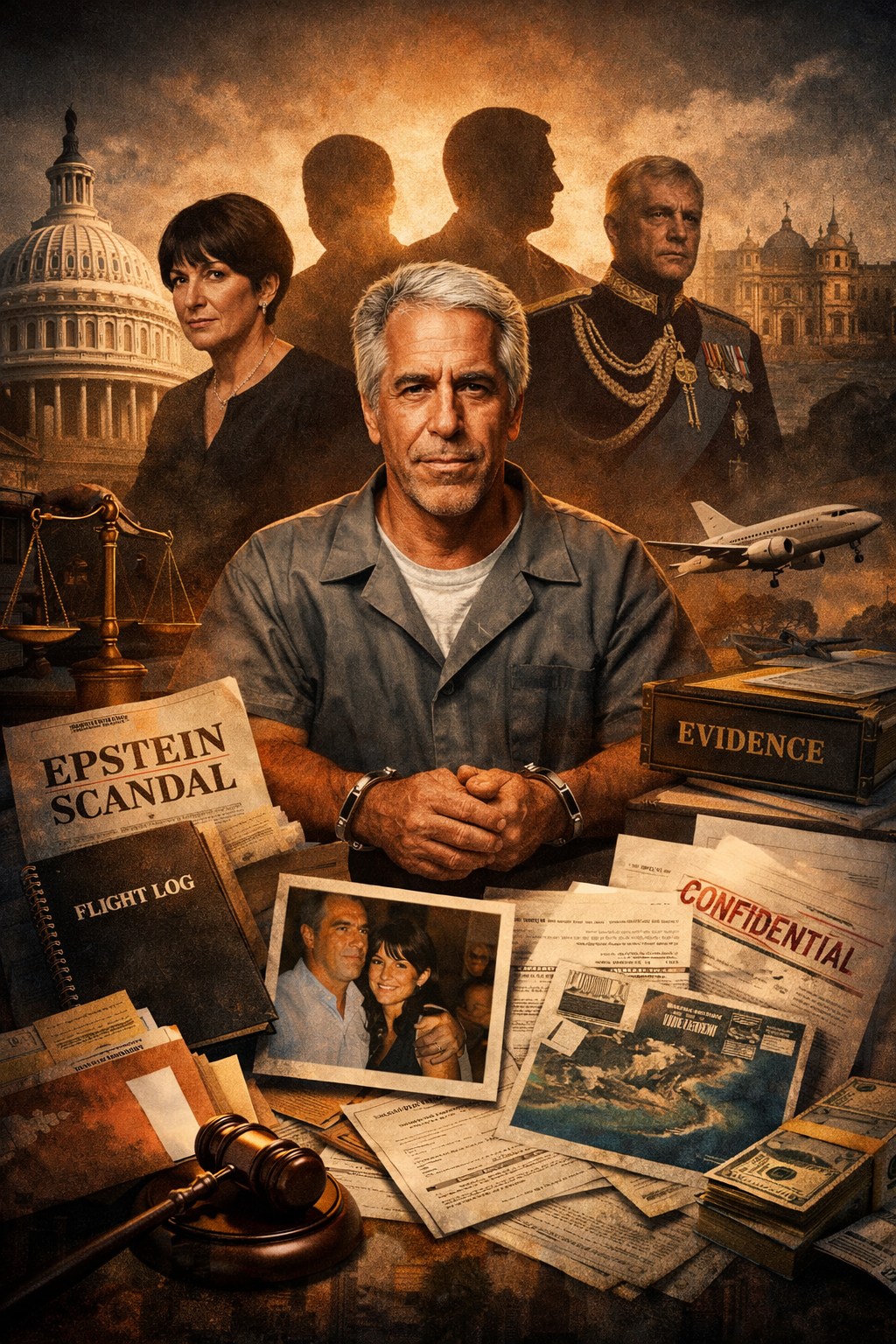

2025-06-12“爱泼斯坦档案”为什么让世人吃惊?

爱泼斯坦档案让公众首次系统性地看见:在权力、资本与声望高度交织的精英网络中,严重犯罪如何得以长期隐匿并被制度迟滞地发现。 文/艾伦•怀特(Alan White) “爱泼斯坦档案”是指围绕美国金融家杰弗里·爱泼斯坦(Jeffrey Epstein)性侵与性剥削未成年人案件,在多年刑事调查与民事诉讼过程中逐步形成并依法公开的一组司法材料的统称。它主要包括警方与检方调查记录、受害者证词、证据与附件清单、航班与行程记录,以及与其长期合作者吉丝兰·麦克斯韦(Ghislaine Maxwell)相关的审理文件。近年引发全球高度关注的关键节点,是美国法院对部分民事案件材料的解封,使这些原本只存在于司法体系内部的文件,首次以较为集中、可查阅的形式进入公共空间。 “爱泼斯坦档案”的主要内容(类型) 从内容结构看,爱泼斯坦档案大致涵盖四个层面。第一,是对核心犯罪事实的记录,即针对未成年人的性侵、诱骗与组织行为,以及多名受害者在不同时间点提供的证词。第二,是围绕这些犯罪活动形成的协助与运作网络,包括人员往来、行程安排、通讯与部分资金线索。第三,是司法程序本身的材料,如证据提交、证人名单、封存与解封的法律依据。第四,也是最容易被舆论放大的部分,是档案中出现的、与爱泼斯坦存在不同程度交集的社会名人姓名。需要明确的是:名字出现在档案中,并不自动构成违法指控,更不等同于司法定罪,不同人物在档案中的法律地位、证据强度和情境差异极大。 “爱泼斯坦档案”涉及的名人 在已被司法确认的核心人物中,爱泼斯坦本人是案件的中心。其犯罪事实已在多项调查与证据中得到确认,但因其在2019年羁押期间死亡,案件未能进入实体审判阶段。吉丝兰·麦克斯韦(Ghislaine Maxwell)则是目前档案中司法结论最为明确的人物之一,她因协助诱骗、招募未成年人而被美国法院判定多项罪名成立,其审理材料构成理解整个案件的重要支点。 在此基础上,档案中还涉及一批因社会身份而受到高度关注的政治人物。美国前总统比尔·克林顿(Bill...

2026-02-05