职场潜规则

德才兼备者,往往难容于组织/ Excellence Breeds Exile

文/石敢当 (By Shi Gandang) 如果你这个人能力强,人品好,三观又正,那么恭喜你,在组织里,你基本上混不好。 这是中文社交媒体上的一名言,让无数网民点头称是。 If you are highly capable, of good character, and hold the right values, then congratulations — in...

2025-08-26文章推介

觉醒者修行指南:避开启蒙雷区

文/毕研韬 一、当善意变成业力炸弹:社会启蒙的因果陷阱 2023年,某科普博主因强行向粉丝灌输量子力学理论,遭反噬性网暴;某心理学者在直播间公开诊断观众人格障碍,引发伦理争议……这些“翻车”案例背后,折射出一个古老智慧早已警示的真相:高位能量者的觉醒传播,本质是一场精密的风险博弈。 佛陀在《华手经》中严正声明:向无信者强行传法,若致其谤法,传法者需承担共业。这恰如现代自媒体场域——当启蒙者忽视受众根器,盲目输出价值观时,轻则流量扑街,重则引发舆论反噬。 二、佛陀的“四不传”原则:KOL防雷核心心法 将佛教“传法四不传”准则映射到现代传播,可提炼出社会启蒙的四大禁忌: 1. 无信者不传:拒绝“普度杠精” 2. 无愿者不传:警惕“爹味输出” 3. 无智者不传:降维打击不如精准投喂...

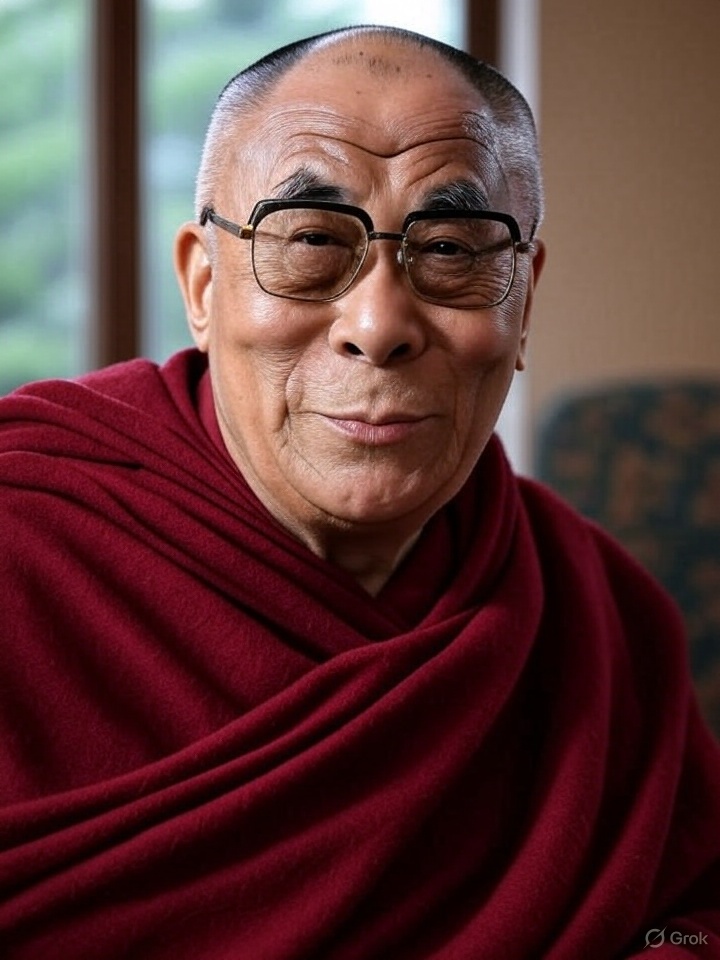

2025-02-23达赖喇嘛转世安排或将明朗,叙事战争将升级

文/陈涛(丹增嘉央) 再过几天,位于印度北部的达兰萨拉将庆祝达赖喇嘛90岁生日(7月6日)。 6月18日,“西藏流亡政府”宣布,7月2日至4日,藏传佛教各个传承重要上师将举行大会,而在会议第一天,达赖喇嘛将发表讲话,很有可能谈及其转世安排。 达赖喇嘛已公开宣布,“达赖喇嘛办公室”将负责认定他的继任者。笔者十几年前就知道“达赖喇嘛办公室”负有这项重要使命,并曾与该办公室负责人有过两次面对面深入交流。 随着年龄增长,达赖喇嘛转世议题必将引发进一步关注。如果“西藏问题”不能得以解决,未来大概率会出现两个“第十五世达赖喇嘛”,目前,北京和达萨想必都在为这种局面做准备。届时,围绕继承人合法性的叙事博弈必将激化,但这场特殊的战争将持续多少年?最终结局又将如何?双方都不应想当然。

2025-06-20毕研韬团队战略传播作品目录

(以发表时间为序;2025年8月8日更新) 第一部分 专著及图书章节 第二部分 期刊论文 第三部分 报纸文章 毕研韬.解码美国战略传播.《海南日报》,2014年1月1日A06版

2025-08-08美国国会最新报告:未来十年是全球叙事竞争的高峰期

文/毕研韬 11月18日,美国国会发布了一份关于中国的年度报告,引发美国、欧洲以及亚洲舆论的强烈关注。 这份《2025年美中经济与安全审查委员会年度报告》(USCC Annual Report)用了少见的尖锐措辞,提出一个极具冲击力的判断: 中国正在推动一种“可能改写全球秩序”的新力量。 一、这份报告是谁写的?为什么重要? USCC(美中经济与安全审查委员会)成立于2000年,由美国国会直接任命委员,其职责是评估中国的发展对美国经济、技术与国家安全的影响。 这份报告的重要性在于:它是美国国会了解中国的重要依据;常被用于指导美国对华立法和行政政策;一直被视为美国“对华强硬派”的风向标。 换句话说,这不是一份普通的学术报告,而是美国政治系统对中国的年度“官方判断”。 二、核心警告:中国正在塑造一种“替代性世界秩序” 这次引发全球媒体聚焦的,就是报告中的这一判断:...

2025-11-27无界传播:弥合官民认知鸿沟,打破阶级意识束缚

文/《无界传播》编辑部 自2025年2月14日发布第一篇文章以来,《无界传播》一直专注认知素养的提升,而弥合官民之间的认知鸿沟则是核心目标之一。我们深刻认识到,阶级思维在社会治理中具有至关重要的作用。现实中,许多人自觉或不自觉地将自己归类到统治阶级或被统治阶级中,并基于这一认知框架思考与行动,而这种思维固化已成为社会稳定与发展的一大隐患。 阶级思维的固化:统治阶级与被统治阶级的认知误区 统治阶级与被统治阶级之间的误解,体现在以下几个方面: 打破阶级思维的束缚:认知素养的力量 《无界传播》致力于打破阶级思维的束缚,尤其是统治阶级与被统治阶级之间的认知误区。我们认为,认知素养是帮助个体和群体突破固有阶层认知、跨越阶级壁垒的关键。通过提升批判性思维、开放性思维和跨文化理解,大众与精英都能更好地理解他人视角,消解误解和偏见。 《无界传播》的工作方向包括: 结语:认知觉醒,突破阶级界限 《无界传播》的核心目标之一是通过推动认知素养的提升,弥合官民认知鸿沟,打破社会中的阶级思维束缚。我们希望通过持续的教育和倡导,帮助个体和群体跨越固有的认知框架,重新审视自己的社会角色,消除阶层之间的误解与对立,最终构建一个更加和谐、公平的社会。 当统治阶级和被统治阶级能够超越固有的阶级思维,跨越阶层与文化的界限,共同理解社会问题的复杂性,社会就能朝着更加包容、理解和协作的方向发展。我们认为,认知觉醒不仅事关个体素养的提升,更是推动社会进步和世界和平的关键力量。

2025-07-27The Threefold Mission of Chinese International Communication Scholars

By Bi Yantao, Professor As the global order undergoes accelerated restructuring and...

2025-08-05