亚洲

近五年美国情报界对中国认知的重大转变

文/毕研韬 近五年(2021–2025年),美国情报界对中国的认知已从单一领域对手,演变为“系统性、长期性、多维度竞争者”。这一转变不仅植根于中国能力的迅速增强,也反映出美国对全球制度、技术与价值格局竞争的深切担忧。未来,这种认知将深刻塑造美中政策导向、安全策略和国际合作格局。 2021年,美国中央情报局(CIA)成立中国任务中心(China Mission Center, CMC),这是美国情报界对中国问题进行“跨职能、整体性”应对的标志性举措。CIA表示,该中心将统一分析和行动职能,以应对“中国……(此处本文作者省略若干字)构成的地缘政治挑战”。 此外,据中国国际问题研究所分析,自此以来,美国多个情报机构不断整合对华资源,将军事、技术、经济、网络等领域视为协同竞争的战场。 这种机构重构释放出一个明确信号:美国将中国视为长期、系统性的战略对手,而不仅仅是某一领域的竞争者。 在美国国家情报总监办公室(ODNI)发布的《年度威胁评估(ATA)》报告中,美国情报界对中国威胁的认识逐年深化、扩展,表现出以下几个趋势。 《年度威胁评估》是美国核心情报报告,旨在向国会、政策制定者及公众提供对全球安全威胁的综合分析。它汇总美国18个主要情报机构的评估成果,呈现最权威、跨领域的安全威胁判断。 在2023年ATA报告中,中国被评为“最广泛、最活跃、最持久”的网络间谍威胁来源。 2024年的报告继续强调,中国在网络、情报、影响力操作(包括选举干预、社会分裂利用)领域能力显著。 2025年报告更进一步指出,中国不仅通过网络攻击破坏美国基础设施,还可能针对太空资产发动攻击,同时具备常规打击能力。 这些评估反映出美国情报界将中国视为综合性科技与网络对手,而非传统军事竞争者。 美国国家情报总监办公室和国防部对中国军事能力扩张高度关注。2025年ATA报告列举了中国部署高超音速武器、隐形飞机、先进潜艇,强化太空与网络战能力,并在核武库扩张方面动作明显。 关于核武库规模,美国相关报告(如年度评估和国防报告)认为中国正在快速扩张其战略弹头。根据公开估计,中国核弹头可能已有约500枚,且在未来仍有制造能力。 与此同时,美国智库指出,中国的核扩张对美国构成长期战略威胁,并可能进一步改变区域乃至全球核平衡。 这一系列军事和核能力的评估,标志着美国不再仅仅把中国视为地区性挑战,而是把它列入未来可能与美方发生重大冲突的主要对手。 在2024年ATA报告中,美国情报界认为中国可能在2024年美国大选中至少试图以某种方式影响舆论,其目的包括边缘化批评者、加剧社会分裂。 情报机构指出,中国正在运用影响活动来塑造西方国家政策偏好、舆论环境和制度规则。 更深层次的是,美国越来越将中国的技术竞争、供应链控制、全球基础设施投资视为其制度和价值观挑战的一部分。许多分析认为,美国将中国视为“规则体系竞争者”,而不仅是军事或经济上的对手。 这种认知上的转变并非偶然,而是由多个因素共同驱动: 中国能力快速提升。无论是网络、人工智能、太空、核武,还是高超音速武器,中国在过去数年里都持续加大投入,并已取得显著进展。美国情报界不得不重估这种能力对自身国家安全的潜在结构性影响。...

2025-11-18兰德智库:中国从俄乌战争中吸取的教训

文/毕研韬 兰德公司(RAND)2025年发布报告《China’s Lessons from the Russia-Ukraine War: Perceived New Strategic Opportunities and an Emerging Model of Hybrid Warfare》,系统梳理了中共与解放军从俄乌战争中提炼的认知、策略与能力调整方向 作者(Howard Wang、Brett Zakheim)基于中方官方与半官方论述、军事学术圈分析等公开资料,指出中国并非简单照搬俄方模式,而是在理解战争动力后形成一套“混合化战争”学习路径与若干战略性机会认知。以下为本文对该报告主要观点的凝练与评述。 一、核心判断:中方视俄乌为“教科书式”的经验库,但重点是可借鉴的“机会”而非复制的战术 报告强调,中共与解放军将俄乌战争视为一场长期、分阶段、包含常规与非常规要素并行的范例。北京从中看到三类可利用机会:削弱对手联盟意志、通过非对称手段摆脱传统劣势、利用信息与经济杠杆,分化外部舆论,并降低潜在制裁的协调度与执行力度。换言之,中国更关注战略机会的制度化利用,而非单纯模拟俄罗斯的战争方式。...

2025-11-16台湾议题:中美竞争稳定化的关键试验场

基于兰德公司2025年报告《Stabilizing the U.S.–China Rivalry》的分析 文/毕研韬 一、台湾问题在中美竞争中的定位 兰德公司在其2025年报告《Stabilizing the U.S.–China Rivalry》中指出,台湾是中美战略竞争中最具危险性,但也最具可管理性的议题之一。 报告认为,尽管双方在政治目标上根本对立——中国将台湾视为国家统一的核心利益,美国则将台湾纳入其印太战略与民主价值体系,但在“防止危机升级、避免军事冲突”层面,仍存在可操作的稳定路径。 台湾对两国都具有结构性重要性:对中国而言,它是国家主权、领土完整与民族复兴的象征;对美国而言,它是印太地区的关键节点,牵涉防务同盟体系与全球科技供应链(尤其半导体)。 正因如此,台湾问题成为中美竞争中最容易触发误判的焦点,尤其在军事部署、外交信号与经济政策交织时。 二、兰德的基本判断:管理而非解决 报告的核心判断是:台湾问题在中短期内无解,但可以被稳定化。 所谓“稳定化”,并非达成政治妥协,而是通过政策设计与沟通机制,使台湾海峡局势在“无重大冲突、无强制统一”的条件下维持平衡。 兰德认为,真正的政策目标不应是立即“解决台湾问题”,而是延缓冲突爆发,维持脆弱但可管理的和平状态。换言之,在目标无法调和的前提下,稳定本身就是一种战略成就。 三、三层次政策建议矩阵 (一)短期:危机防控优先(1–2年) 目标:防止技术性摩擦被误判为战略攻击,维持最低层次的危机可控。 (二)中期:稳定竞争结构(3–7年) 目标:将台湾问题从爆发点降级为可管理争议,构建稳定竞争的结构性空间。 (三)长期:共存的制度化框架(5–15年)...

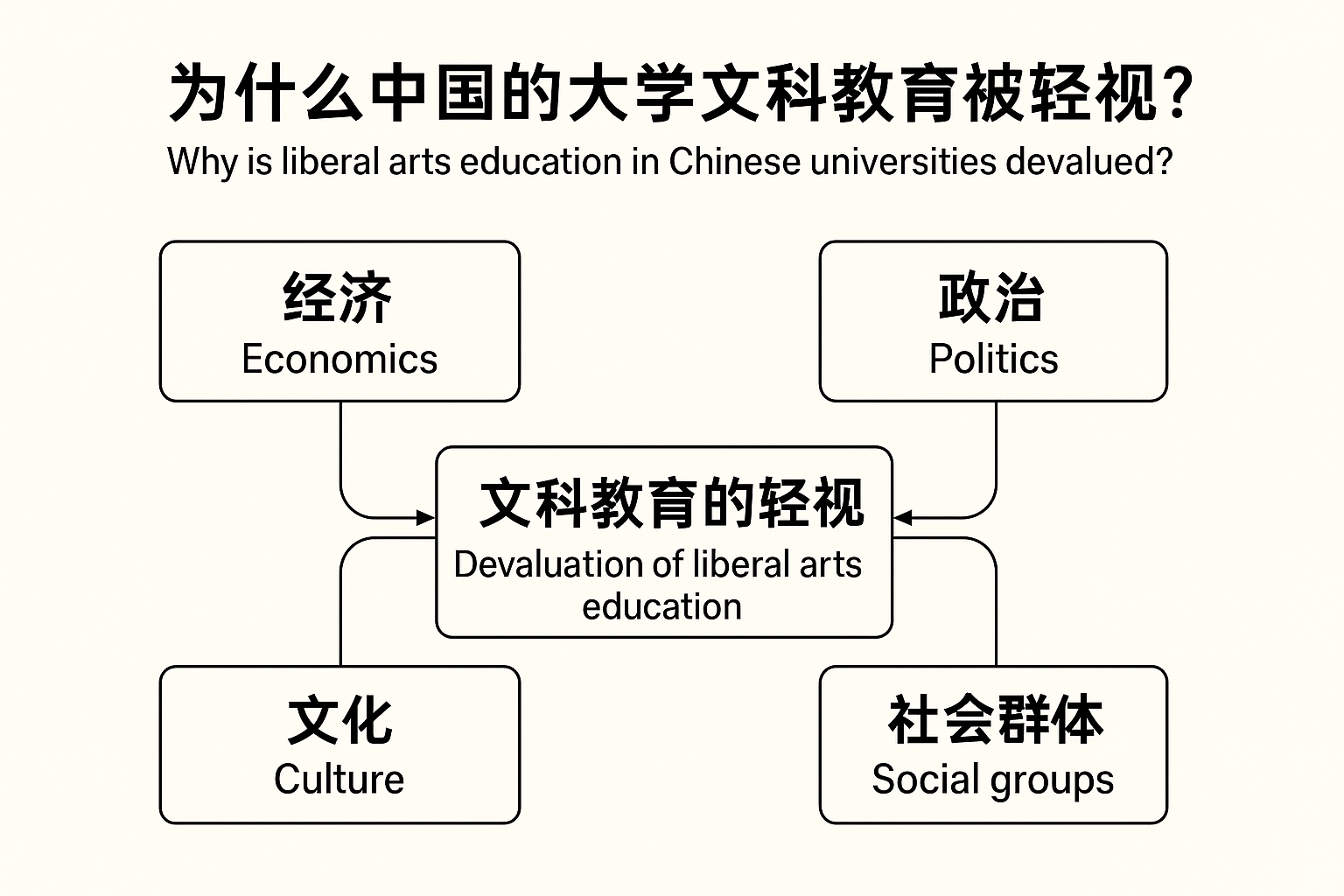

2025-11-05为什么中国的大学文科教育被轻视?

文/ChatGPT 中国大学的文科教育长期存在一个悖论:学生数量仍然可观,但在社会认同、资源配置和政策倾斜上却相对处于弱势。理解这一现象,需要从经济、政治、文化三个维度进行系统分析,同时关注不同群体对文科教育的态度和行为逻辑。 一、经济逻辑:市场导向、资源偏倚与经费短缺 在经济结构和产业需求的双重作用下,社会和高校管理层普遍将教育与经济回报直接挂钩。理工科专业能够快速对接技术创新、产业升级和就业市场,因此受到政策、经费和社会关注的优先支持。 相比之下,文科教育的贡献不易量化,其产出主要表现为批判性思维、社会洞察力、文化理解与伦理判断。这种长周期、间接性的价值难以被短期经济指标衡量,导致文科院系在招生计划、科研经费和职称评定等方面处于劣势。 尤其值得注意的是,文科课题的科研经费普遍较少。这不仅限制了文科教师开展大型调研、跨学科合作和国际交流的能力,也直接影响科研产出和学术影响力。在绩效考核与排名体系中,科研经费和产出是重要指标,资金不足使文科教师在考核中处于劣势,从而形成“经费—产出—考核”的负循环。 二、政治逻辑:思想的敏感性与制度控制 文科教育的核心在于反思社会、质疑权力、分析价值,而这些能力恰恰触及政治权力最敏感的领域。中国高校的文科院系在意识形态和社会责任的双重框架下,往往被要求在学术探索与政治安全之间找到平衡。 这种政治环境产生了双重影响:文科被承认“重要”,承担社会文化、思想引导的功能;文科又被要求“安全”,批判性与独立性受到制度约束。结果是,文科教育在制度上被定位为“必要但受控”,其批判精神和社会反思功能难以充分发挥,社会对文科价值的认知也随之下降。 三、文化逻辑:功利社会与认知偏好 在高度竞争的社会环境下,人们倾向选择确定性和可量化的路径。理工科代表就业确定性与市场收益,而文科更多关注价值、伦理与公共事务,具有天然的不确定性。 同时,公共讨论空间的有限,使文科教育的社会影响力难以显现。文化心理与社会舆论形成一种反馈循环:文科越被边缘化,社会越难意识到其潜在价值;社会越忽视文科,文科教育自身就越倾向技术化和指标化,进一步弱化了批判性和思辨性。 四、谁在轻视文科教育? 文科教育的轻视并非单一主体造成,而是多层机制叠加的结果: 这些力量相互作用,使文科教育处于制度、社会和文化的多重夹层中。 五、制度、经费与社会风险 文科教育的边缘化不仅影响学科本身,更反映出社会认知生态的失衡。短期来看,高校“技术化”教学符合经济与就业逻辑,但长期而言可能削弱社会的创新能力、公共理性和文化软实力。 科研经费不足尤其值得警惕:经费限制不仅削弱文科教师的研究空间,也限制跨学科合作和国际视野拓展。这意味着文科在国家软实力建设、政策研究和国际传播中的作用可能被低估,社会决策和公共认知将失去重要的智力支撑。 创新不仅是技术的叠加,更是观念的突破。哲学、历史、社会学和文学等文科提供的价值判断、伦理思考与跨文化理解,是国家长期发展不可或缺的基础。失去文科教育的支撑,社会容易陷入“效率至上、思考缺席”的困境。 六、结语:文科教育的核心价值 文科教育的价值并不在于短期功利,而在于培养独立思考、社会洞察和伦理判断的能力。它是大学精神的重要组成部分,也是社会文明与制度自我纠错的保障。 中国大学文科教育受到轻视,既是经济、政策、文化多重结构作用的结果,也是社会对思想功能的不充分认知。唯有在尊重思考、尊重多样声音的环境中,增加制度性支持和科研资源,文科教育才能真正发挥潜力,为国家与社会的长远发展提供坚实基础。

2025-10-28How Did the International Environment Unfriendly to China Come About?

By ZAHNG Weiying Friedrich Hayek once said: although facts themselves never tell us what is right, a mistaken interpretation of facts can change...

2025-10-28张维迎:对华不友好的国际环境,是如何产生的?

哈耶克曾说,尽管事实本身从来不能告诉我们什么是正确的,但对事实的错误解读却有可能改变事实和我们所生活的环境。 当你看到一个人跑得很快,但缺失一只胳膊,如果你由此就得出结论说,缺只胳膊是他跑得快的原因,你自然就会号召其他人锯掉一只胳膊。 这就是哈耶克说对事实的理解会改变事实本身的含义。 今天所面临的不友好的国际环境,与一些经济学家对中国40年成就的错误解读不无关系。 一、理解世界 1.国际关系中的利害与是非 我说的理解世界,是指理解西方人怎么看世界。首先要回答的一个问题是:国际交往中,与国之间究竟是利益关系,还是价值关系? 以往的观念认为,国际关系就是利益关系,国家之间的冲突源自于利益冲突。但近代以来尤其是二战后新建的国际关系已经发生了改变,国家之间除了利益关系还包含价值关系。就是说,国与国之间交往的时候,不仅讲利害,也讲是非,就像人与人之间的交往一样,道不同不相为谋。并且,当价值与利益相悖时,价值观念经常会成为主导力量。这是人类百年来的进步。 以美国和埃及的关系为例,穆巴拉克政府在维持中东和平上的政策与美国利益相投,因而尽管其为专制者,他与美国政府关系也一直十分融洽。但在埃及随后的革命中,由于革命方所主张的价值观念与美国所公开倡导的价值观念契合,所以哪怕会带来利益损害,美国政府依然不得不站在革命的一方,而不是帮助穆巴拉克镇压革命。进一步讲,西方世界历史上的诸多战争,包括伊斯兰世界与基督教世界的冲突、新教国家与天主教国家的战争等等,都是利益冲突和价值冲突的相互混杂。 2.西方世界的价值观 所谓价值观,简言之即人们对正义、善恶的理解。西方世界的价值观有三个重要观念:人权、种族平等和先进帮助后进。 人权的观念上可追溯至17末英国思想家洛克提出的人权大于主权的观点,进而影响了近代西方世界民族国家的概念。此前所谓“国家”,更多指向统治集团、统治家族,所以一个家族可以统治几个国家。现在国际上很多冲突都涉及人权的观念,西方认为涉及人权之事不是内政,这也是联合国派遣维和部队阻止种族屠杀的道德和法理基础。 二战后种族平等的观念逐渐确立,正是在这种价值观的主导下,欧洲尤其是西欧国家不得拒绝接受难民,尽管由此会引发一系列问题。 先进帮助后进也是二战后形成的观念之一。此观念下不同发展阶段的国家加入国际组织的条件是不对等的,中国一开始作为发展中国家受益良多,比如中国改革开放后所得援助位列世界银行资金流向的首位,中国加入WTO也由于发展中国家的身份享受了很多优惠条款。 反观美国为了扮演世界领导者的角色,承担了很大的成本,从其负担约1/5强的联合国经费就可窥一斑。特朗普政府提出“对等”要求,也是基于中国之发展阶段的变化,所以中国是否仍然是发展中国家就成为一个重要争议。 3.西方所理解的和平 西方世界认为,贸易、民主和国际组织是世界和平的三大基石,这是人类过去三百年的历史所总结出的经验教训。贸易使得各国的利益趋于一致,民主可以遏制统治者的野心,国际组织则促进各国通过沟通化解误会和冲突。 法国启蒙思想家孟德斯鸠曾说:商业的自然作用就是带来和平。19世纪法国自由派经济学家巴斯夏曾言:在商品越过国界的地方,军队便不会越过国界;商品不能越过的边界,军队便会代而行之。 民主和平论是德国哲学家康德的发明,现在已成为西方人根深蒂固的观念。在2001年出版的一本著作中,美国政治学家布鲁斯·鲁赛特和约翰·奥尼尔基于1816-2001年间两千余场战争数据的研究发现,民主国家介入战争的概率较低。 当对抗的两国中一方是非民主政体时,发生战争的概率比平均水平高出一倍;当两个国家都是民主政体时,发生冲突的概率减少50%。当把市场经济和国际贸易加上之后,冲突的可能性下降。 将民主、相对军力、大国地位和经济增长作为控制变量,他们发现,给定年份对贸易依存度高的国家,下一年则较少卷入军事争端;一个向全球开放的国家更少倾向于军事冲突。 换言之,民主和平只在两个国家都是民主政体时发生,而贸易和平即使只有一方是市场经济时仍然有效。就世界和平而言,贸易比民主更重要! 二、理解中国经济...

2025-10-27兰德公司《稳定美中竞争关系》概要(中文版)

【编者按】兰德公司10月14日发表了题为《稳定中美竞争关系》(Stabilizing the U.S.-China Rivalry)的报告,以下是该报告关键内容的中文译文。 美中地缘政治竞争蕴含直接军事冲突、经济战和政治颠覆的风险,同时也可能破坏全球在气候变化、人工智能等议题上达成共识的潜力。因此,缓和这一竞争关系成为美国、中国以及世界范围内的关键目标。 本报告作者提出,即便在激烈竞争的背景下,也可能在若干特定议题领域找到有限的稳定机制。他们为总体稳定竞争关系以及三个具体议题——台湾、南海、科技竞争——提出了具体建议。 主要发现 若干广泛原则可指导稳定激烈竞争的努力: 建议 六项总体性举措可帮助缓和美中竞争的紧张程度: 针对台湾、南海及科技竞争的具体策略

2025-10-25Recommendations to the CPC Hainan Provincial Committee

By Bi Yantao On December 18, 2025, the Hainan Free Trade Port (FTP) will officially commence customs closure operations. This marks a major...

2025-10-24文章推介

以观念更新推动国际传播范式迭代——在察哈尔读书会上的发言

毕研韬 大家下午好!首先感谢柯(银斌)主任邀请,感谢各位精心筹备这次活动。 我先介绍三个传播学概念。一是“不可沟通性”(incommunicability),是指在有些场景下,双方交流得越多,反而分歧越大、距离越远。二是“意识形态浓度”。2025年8月我在《海南师范大学学报》(社会科学版)发表了论文“海南自贸港国际传播:理论框架与行动原则”,在该文中我用“意识形态浓度”指代特定文本、符号、叙事中所蕴含的意识形态元素、价值立场或政治导向的显性程度、密集程度与感知强度。三是“告知即影响”(To inform is to influence),是指信息一旦进入传播流程,即便意识形态浓度极低,也会对受众认知产生方向性影响。如听到“台风明晚登陆本市”,市民就会采取相应行动。 下面我就筹备组拟定的三个问题简要阐述个人观点,供大家参考。 问题一:怎样才能突破熊猫、美食这种“浅层”喜欢,让世界各国理解甚至认同我们背后“硬核”故事(中国式现代化的发展道路)? 我认为可从3点入手: 1.降低意识形态浓度,突破认知屏障 在跨文化传播中,任何带有明显价值判断、政治目的或制度优越感的表达,都会被受众归类为“宣传”,自动触发防御机制。高浓度的意识形态叙述无法进入对方的认知体系,更无法赢得信任。...

2025-12-08Coventry University: The Turning Point in My Life

By Bi Yantao, Hainan University, China In a world increasingly shaped by...

2025-07-29唐玥宸博士:在跨文化坐标中锻造传播判断力

在结构性转型中,一批具有跨文化经验的青年学者正在形成新的学术路径。唐玥宸博士,是其中的代表之一。 文/沈昊然 在海南自贸港深度融入全球体系的背景下,国际传播已从单向表达转向多维互动。真正有效的传播,不仅关乎语言能力,更关乎对不同文明逻辑的理解与转换能力。在这一结构性转型中,一批具有跨文化经验的青年学者正在形成新的学术路径。唐玥宸博士,是其中的代表之一。 唐博士现任海南科技职业大学副教授,是海南省高级“双师型”教师。她长期从事网络传播、国际传播与数字传播研究,并在教学、智库参与与媒介实践之间保持持续互动。 一条跨文化的成长路径 唐玥宸生于安徽,本科就读于哈尔滨。北方工业城市的社会结构与对俄地缘文化环境,为她提供了理解中国区域差异与边疆文化的早期经验。 此后赴英国攻读硕士学位,期间参加BBC职业研讨活动,系统接触公共媒体运行逻辑与职业伦理框架。归国工作数年后,她前往马来西亚攻读博士学位,在多元族群与多语社会环境中完成学术训练。英国与马来西亚的学习经历,使她对跨文化沟通中的语境转换与价值差异形成更为具体的体悟。 从安徽、黑龙江到英国、马来西亚,再到海南自贸港,这一迁徙路径构成了她理解国际传播复杂性的现实基础。 在实践与研究之间建立通道 除高校教学外,唐玥宸同时参与智库与媒体实践。她担任察哈尔学会研究员,并承担香港《无界传播》编辑事务工作。曾应海南国际传播中心邀请,以中方学者身份参与马来西亚国家新闻社BERNAMA专题圆桌讨论,围绕“短剧出海”与国际传播议题展开交流。 其研究文章发表于《学习强国》、澎湃新闻等平台,多份研究专报获得地方决策层关注。此前,她曾在央企董事长办公室工作六年,并在广播电视系统担任编导。这些组织传播经验与媒体实践,使其学术研究保持现实问题导向。 教学与长期主义...

2026-02-25“两岸开战不可避免”,马英九真说过这话?

目前没有证据表明马英九说过这话。 文/毕研韬 近一段时间,在中文舆论场中反复出现一种说法:马英九在接受韩国《朝鲜日报》采访时称,“两岸开战不可避免”。这一表述被频繁引用,用以证明台海冲突的“必然性”,甚至成为部分讨论中的前提性判断。然而,马英九真说过这句话吗? 一、从“广泛流传”到“可被核查” 在信息高度密集的传播环境中,“很多媒体都在说”常常被等同于“事实已经成立”,但在新闻与学术规范中,一项基本原则始终成立:判断是否真实,不取决于传播规模,而取决于是否存在可核验的原始来源。 基于这一原则,笔者对相关说法进行回溯,发现一个值得警惕的现象:几乎所有中文媒体报道都指向同一来源表述——“韩国《朝鲜日报》采访”,但报道并未提供原始采访链接、原文截图或可查的韩文文本。报道之间高度同质,呈现明显的转引特征,却难以看到独立核实的痕迹。 二、《朝鲜日报》原始报道是否存在? 围绕“2023年6月马英九接受《朝鲜日报》采访”这一说法,进行针对性检索后,目前可以确认的是: 第一,在《朝鲜日报》官方网站及其可检索的韩文、英文内容中,未能找到对应采访全文或相关报道。 第二,在国际主流新闻数据库、通讯社资料以及其他韩国主流媒体(如《中央日报》《东亚日报》)中,也未发现交叉引用或转载该采访的记录。 第三,现有中文报道中所引述的所谓“原话”,无法回溯到任何可验证的一手文本。 换言之,截至目前,这则被反复提及的“韩媒采访”,在公开可核查层面并不存在可靠的原始证据链。...

2025-12-23迷雾之下,《战略传播前沿》邀您共赴“智识星辰”之约

丙午年初六,微信公众号《战略传播前沿》粉丝破万。 文/毕研韬 寰球激变,时代潮涌。当旧秩序松动而新格局未立,浮嚣之中,最稀缺的并非信息,而是穿透迷雾的智慧。 幸得诸君厚爱,《战略传播前沿》今万粉初度。万,在东方不仅是数字,更是“万川印月”之境——每一道涓流,皆映同一轮皎月;每一位同道,都在喧嚣中守护同一份清醒。这不只是流量的刻度,更是智识火种在变局暗夜里的彼此辉映——我们在信息洪流中,共筑一方可锚定思想的“认知静土”。 前路漫漫,愿我们以文字为舟,以洞见为楫: 复元身心:于致虚守静中重返生命本真,葆有澄明以观照万象。 厚养智慧:在文明比较与历史纵深中淬炼认知,持经达变而洞悉本质。 澡雪灵明:破认知藩篱而纳百代精华,融东西智慧以契生命本真。 于变局中守“中和”之道,在纷繁中立“大本”之心。以全球化视野洞察文明脉动,以战略性定力穿越周期迷雾——这正是“战略传播”在时代关口应有的担当:不务虚名,不骛外求,惟以思想为刃,廓清认知迷障;以智慧为锚,守住内心定力。 万川既汇,更盼涓滴成海。此番破万,是抵达,亦是启程。诚邀诸位同道:或点评交锋,激荡灵感;或赐稿争鸣,分享灼见。让这方“精神家园”不止于单向传递,更成为真知汇聚、智慧交融的场域:使一人之思启众人之识,以众人之明烛未来之途。 万心印月,笃行致远;星河共影,大道同光。

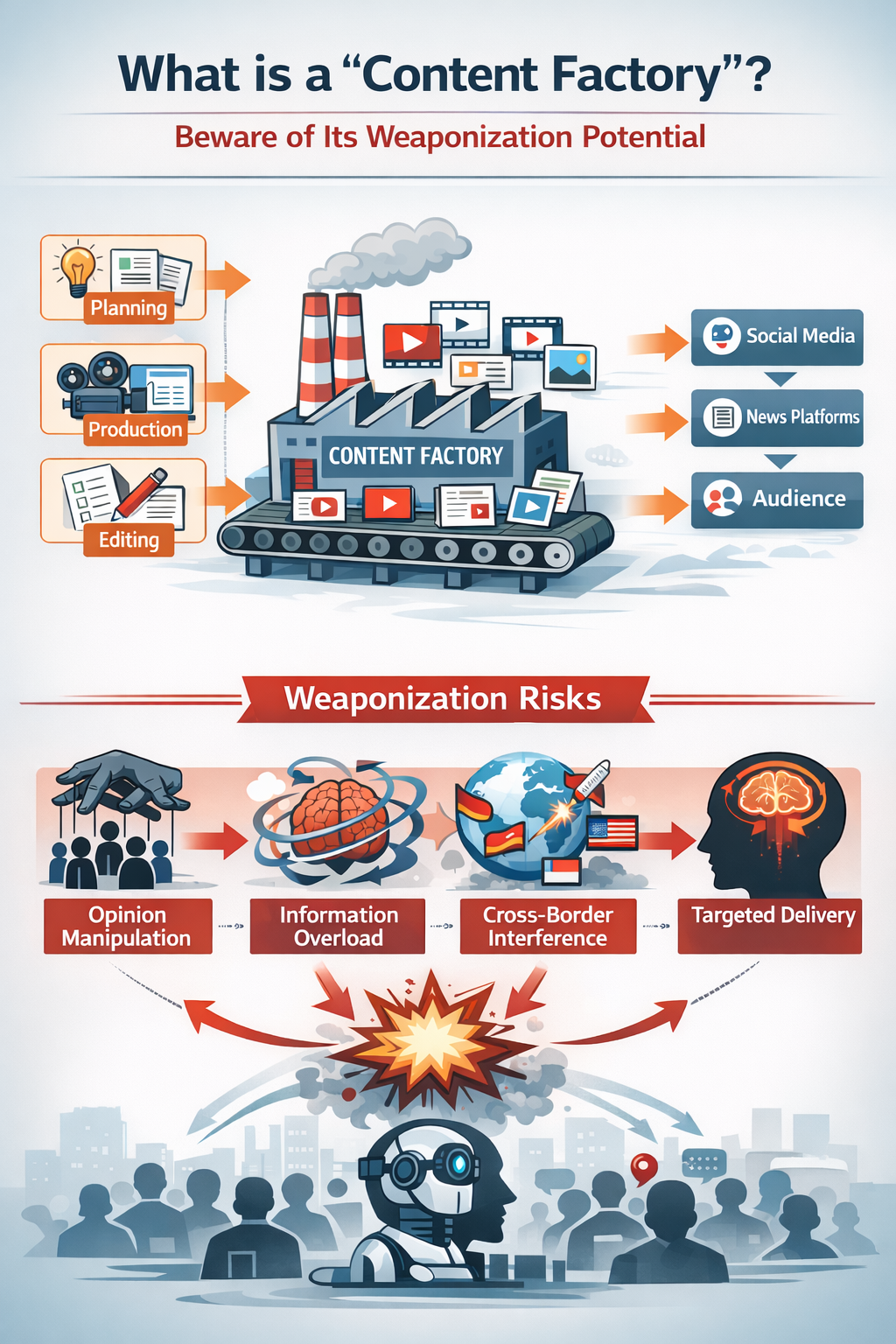

2026-02-22什么是“内容工厂”?警惕其武器化倾向

文/毕研韬 在数字时代,信息生产和传播的方式正在发生深刻变化。每天,无数文章、视频、社交帖文在网络上快速涌现,塑造着公众认知。在这种背景下,“内容工厂”这一概念逐渐被广泛使用,它形象地描述了一种高效、批量化的内容生产模式。然而,随着技术发展和传播工具的升级,内容工厂的潜在武器化倾向值得引起重视。 一、概念来源与基本内涵 “内容工厂”这一词语在中文语境中较新,其概念最早来源于英文的Content Factory或Content Mill。 在中文中,“内容工厂”直译自英文,既形象又易于理解:像工厂流水线一样大量生产文本、视频、图片、音频等内容。其核心特征包括: 二、内容工厂的典型使用场景 商业与新媒体领域:在社交媒体、短视频平台和自媒体中,内容工厂模式广泛应用于企业宣传、品牌建设以及流量变现。团队通过高频发布和标准化模板,使内容覆盖广泛受众,提高曝光率。 科普、教育和信息传播:一些科普平台、教育机构或知识服务公司,也采用部分流水线化生产模式,将文章、视频或教学内容批量生成,以满足受众规模和覆盖需求。 国家安全与公共传播:在国家安全、公共舆论管理和政策宣传中,内容工厂模式可用于: 需要注意的是,国家安全领域的内容工厂更侧重于舆论管理和信息影响,其合法性与规范性在不同场景下可能存在争议。...

2026-01-12