经济放缓

中国经济放缓,会加速西方“去中国化”吗?

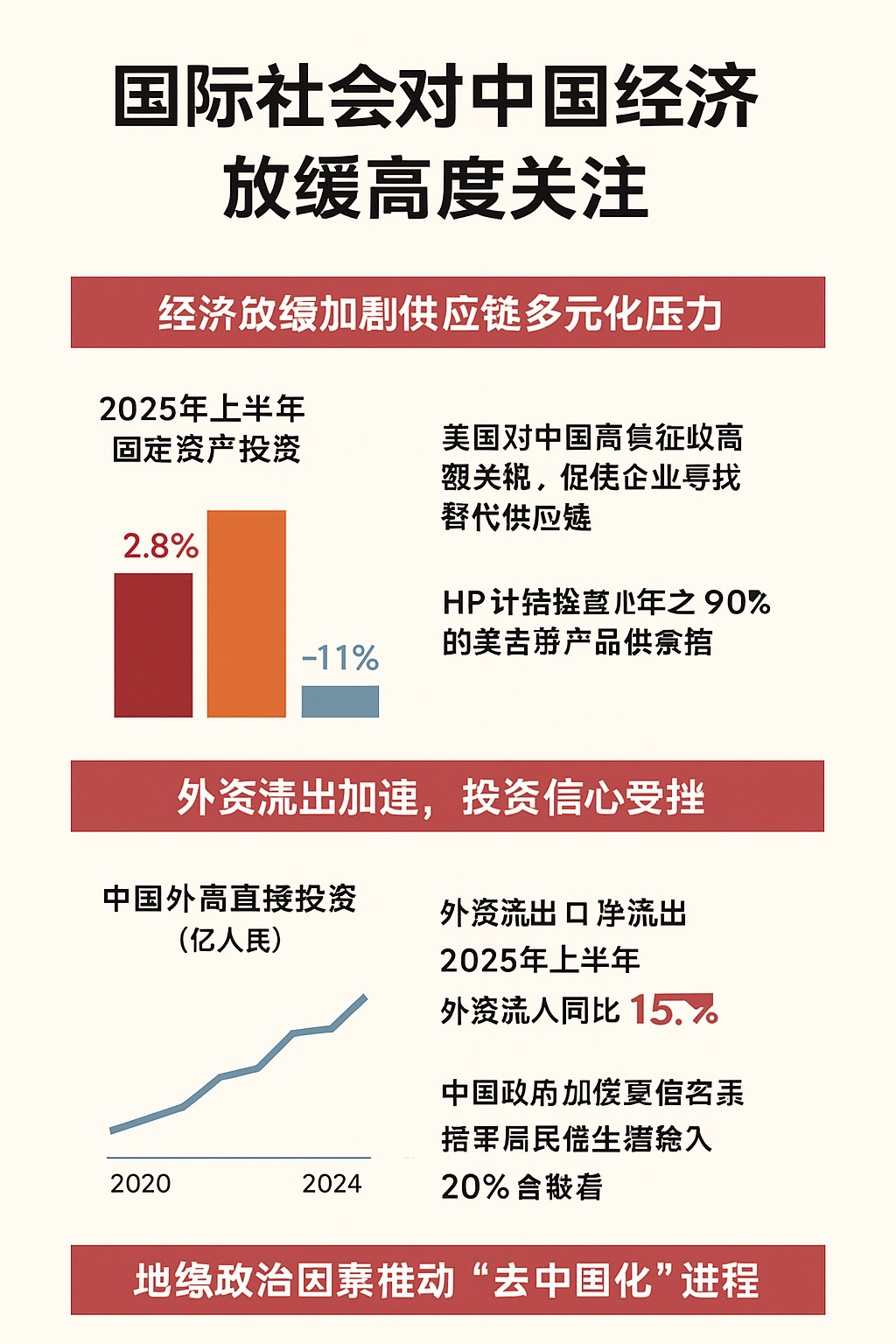

中国经济增速放缓正引发全球关注,西方‘去中国化’战略会因此加速吗?本文从供应链、投资流向与技术反制三方面进行解析。 文/唐摩崖 一、引言 近年来,中国经济增速放缓已成为全球关注的焦点。根据中国国家统计局数据,2025年上半年中国固定资产投资增速降至2.8%,其中房地产投资同比下滑11%,制造业采购经理人指数(PMI)连续三个月位于49.1的收缩区间。 与此同时,地缘政治因素的影响愈加显著,西方国家在供应链安全和产业自主方面的战略调整加速。然而,实际的“去中国化”进程受到市场规律、产业现实和成本考量的显著制约。 二、供应链多元化加速推进,但面临客观瓶颈 在贸易摩擦与经济放缓的双重压力下,跨国企业正积极推动产能分散。例如,惠普公司计划在2025年底前将90%的北美销售产品转移至中国以外生产,苹果公司亦将30%的iPhone组装产能迁至印度。 这种调整主要集中于终端制造环节,而上游产业链仍高度依赖中国。世界贸易组织2024年报告显示,中国占据全球中间品贸易28%的份额。 转移过程遭遇的现实挑战不容忽视:越南面临8000兆瓦的工业用电缺口,印度基础设施不足导致物流成本增加35%。 三、直接投资流入承压,但未出现净流出 资本流动数据显示,2024年中国外商直接投资(FDI)净流入45亿美元,创1992年以来最低水平。 2025年上半年,外资态势呈现分化:制造业领域实际使用外资同比下降(如电子设备行业降幅达18%),而新能源汽车、生物医药等高端制造领域外资同比增长12%。 政策环境变化带来挑战:跨境高净值个人全球收入申报制度实施后,2024年外资企业数据安全审查案例增长40%,但企业所得税率保持25%不变。 市场行为呈现战略调整:特斯拉推迟上海工厂扩建,辉瑞关闭苏州研发中心,而德国巴斯夫湛江基地、奥迪长春新能源工厂等百亿级项目如期推进。 这种矛盾印证了德国商会调查结论:仅12%的在华欧企计划全面撤离,多数企业采取“中国+1”的产能备份策略。 四、地缘政治驱动与技术反制形成对冲 西方“去风险”战略呈现两极化特征。 美国通过《芯片法案》投入520亿美元补贴,要求受助企业削减在华投资;欧盟《关键原材料法案》设定2030年对华稀土依赖度降至50%以下的目标。 与此同时,中国正通过技术升级与制度开放应对挑战。半导体产业的进口替代率从2020年的15%提升至2025年的35%,自贸试验区外资准入负面清单条目较2017年缩减71%。 这种反制在民用领域尤为明显:最新拆解报告显示iPhone 15的中国零部件占比仍达47%,中国新能源汽车全球市场份额突破65%。 五、结论:调整加速但非系统性撤离 综合分析表明,中国经济放缓强化了西方供应链重组意愿,但未改变基本投资逻辑。世界银行指出,尽管面临挑战,中国仍是跨国公司关键战略市场。...

2025-08-17文章推介

路透社:2025年中美战略对峙深化

中美战略对峙深化正对地区稳定与全球格局产生重要影响。 文/毕研韬 纵观2025年,中美两国在战略、经济、安全以及地区影响力等核心议题上的对峙态势不断加剧。尽管双方在个别议题上仍保持着接触与有限合作,但冲突性政策频繁出台,彼此信任程度未见明显改善。这一态势正对地区稳定与全球格局产生重要影响。 一、台湾问题成为最新摩擦焦点 近期,美国政府宣布了一项约111亿美元的对台军售计划,这是迄今为止对台湾规模最大的一笔武器销售。此次军售涵盖高机动火箭系统(HIMARS)、榴弹炮、无人机等装备,旨在提升台湾所谓的“防御能力”。台湾方面表示,这将增强其军力,并计划增加约400亿美元的国防预算以配合这一举措。 这一军售行为再次激怒了中国政府。北京将台湾视为核心利益问题,认为美国此举严重损害中国主权,破坏地区和平稳定。中国国防部随后发表声明,将加强军事训练,并“采取果断措施”维护国家主权与领土完整。北京方面认为,美国的军售行动不仅违反“一中原则”,还可能加剧台海两岸潜在冲突风险,进一步拉高中美军事对峙的紧张程度。 二、国防授权法案引发中方强烈反对 中国对美国最新通过的国防授权法案(NDAA)中针对中国的多个条款表示强烈不满。中方认为这些条款夸大所谓“中国威胁”,损害了中国的主权、安全及发展利益,并已多次向美方提出严正交涉。中国要求美国不要实施相关内容,否则中方将采取必要措施捍卫自身利益。这一立场表明,除具体的军事销售事件外,美国在国防立法中纳入有关中国的内容,也被视为战略对抗的一部分,使两国在安全政策层面的分歧进一步加深。 三、经济与技术领域摩擦持续升级 除安全与军事议题外,中美在贸易与科技领域的摩擦也持续不断。美国政府已对涉及高端技术的芯片销售启动审查,这项审查可能使美国芯片制造商英伟达(Nvidia)向中国出口先进AI芯片的许可获批与否面临关键抉择。此举表面上看似有利于缓解技术封锁,但也引发美国内部担忧,担心技术流向中国可能强化其军事与AI能力。 与此同时,在全球供应链与地缘经济领域,中国企业正寻求将部分业务转移至第三国,如新加坡,以规避中美紧张关系带来的商业风险。这一趋势反映出跨国经营者在战略竞争环境下的调整与重塑。 四、中美在地区冲突调解中保持“竞争兼合作”姿态...

2025-12-22毕研韬:中国亟需公民社会

在当代中国的治理语境中,“公民社会”已不再只是学术讨论中的规范概念,而正在转化为一个具有现实紧迫性的结构性问题。这里所说的“亟需”,并非价值立场上的呼吁,而是指在社会结构高度复杂化、风险高度外溢化的条件下,单一依赖政府体系已难以有效吸纳和缓冲全部公共议题,由此带来的治理成本正在持续上升。 改革开放以来,中国展现出强大的国家动员能力和制度执行能力,这是既定事实。但与此同时,社会利益分化加速、公共事务专业化程度不断提高、信息传播去中心化趋势明显,使治理过程对社会参与、社会信任与社会中介提出了更高要求。在这一背景下,公民社会不再是“要不要”的选择题,而是“如何补位”的现实问题。 为什么“亟需”,而不是“可有可无” 从理论上看,公民社会并非反国家力量。无论是葛兰西将其视为合法性生成的重要场域,还是哈贝马斯强调公共领域在沟通与认同中的作用,其共同指向都在于:现代国家的有效治理,越来越依赖社会层面的协商、反馈与中介机制。公民社会的功能并不取决于抽象价值,而取决于制度嵌入方式。 从现实运行看,中国治理体系的优势在于集中力量解决重大问题,但其结构性短板也逐渐显现。一些高度专业化、情境化的公共事务,单靠自上而下的行政方式往往反应迟缓、成本较高。同时,快速城市化和人口流动削弱了传统社会网络,而新的社会组织与公共信任机制尚未完全成熟,导致大量问题被直接推向政府系统,形成治理超载。 公民社会不是国家能力的对立面 正是在这一意义上,中国亟需公民社会:不是为了替代政府,而是通过制度化的社会参与,分担治理压力,缓冲社会风险,提升整体治理的弹性与可持续性。将公民社会与国家能力简单对立,是一种误导性的二元思维。现实中,成熟的公民社会往往依赖国家提供清晰规则与法律保障,而稳定的社会中介反过来又能帮助国家降低治理摩擦、提高政策执行的社会接受度。 当国际传播主要依赖“官方声音” 在国际层面,这一问题同样具有现实指向。全球化和信息化条件下,国际社会对一国的认知,越来越多地通过非政府组织、专业机构、学术网络和公益行动形成。如果对外呈现的主体高度单一,国际传播容易被简化为官方叙事,从而在可信度和说服力上受到限制。公民社会并非“软实力工具”,但其缺位会显著抬升国际沟通成本。 当然,全球范围内的公民社会同样存在政治化、工具化和风险外溢问题。中国面临的挑战,不是在开放与防范之间二选一,而是在可控前提下,通过制度设计塑造公民社会的边界、功能与责任。 长期以来,围绕公民社会的讨论往往陷入价值立场之争,要么将其神化为治理灵药,要么将其视为潜在威胁。这种争论遮蔽了问题的真正性质。将公民社会视为一项结构变量,有助于回到治理逻辑本身:它既可能降低治理成本、增强社会韧性,也可能在缺乏制度约束时放大风险,关键在于配置方式。 结语:这是一个时间判断...

2026-02-02海南自贸港封关运作,关乎每个中国人的未来

文/毕研韬 海南自贸港封关运作的历史大幕即将开启。 12月18日,海南自贸港封关运作正式启幕。此举不仅是一项地方政策的实施,更是国家深谋远虑的落子——它关乎中国在全球格局中的战略定位、制度创新的前沿探索,以及治理能力的现代化跃升。海南封关的意义,远超一岛一域。它旨在优化国家整体战略环境,提升治理效能,其红利将最终惠及每一位国民。 一、宏观层面:全力重塑国家战略环境 当前,全球格局面临深刻重塑。大国竞争日益向多维度、深层次演进,在地缘政治、科技、能源、金融、贸易等关键领域展开系统性战略博弈。供应链格局加速调整,保护主义持续抬头,全球经济发展的不稳定性不确定性显著上升。在此背景下,制度型竞争已成为国际竞争的核心维度,国家的治理效能、政策可预期性与制度设计能力,正成为赢得未来发展主动权的关键。 面对复杂外部环境,海南自贸港封关运作的战略价值愈发凸显,主要体现在以下三方面: 第一,打造制度型开放的高水平试验平台。封关运作旨在构建规则统一、预期稳定、风险可控的制度环境,为吸引全球高端要素资源提供坚实基础。这不仅是提升国内治理现代化水平的内在要求,更是向国际社会系统展示中国制度竞争力与政策透明度的窗口,有助于持续增强全球市场对中国的长期信心。 第二,彰显国家战略布局的前瞻性与主动性。海南自贸港建设超越区域性发展范畴,是中国深度参与并引领全球经济治理、塑造国际经贸规则的重要战略支点。通过主动推进制度创新与高水平对外开放,中国旨在形成与国际通行规则相衔接的开放体系,从而在全球资源配置中赢得更大主动权,提升在全球经济治理中的话语权。 第三,构筑国家长期发展与安全韧性的关键支柱。在全球经济波动与摩擦频发的背景下,一个稳定、透明、可预期的制度环境,是国内经济行稳致远的根本保障。海南封关运作通过制度型开放,为国家整体经济安全注入稳定性,并通过辐射效应,为全国创造更高质量就业、更可持续的收入增长与更稳定的社会环境,是一项惠及长远的国家战略性安排。 二、中观层面:以制度创新引领全国治理能力升级 封关运作的核心,是在一套高标准、规范化的制度框架下实现更高水平的对外开放。它既是一项重大的政策实践,亦是对国家治理与制度执行能力的一次全面检验。 首先,封关运作是对国家制度执行力与协同效能的关键验证。海南封关涉及贸易、投资、金融、税收、人员流动等诸多领域,要求中央与地方、各部门之间实现高效协同。每一环节的顺畅运转,都直接检验政策的落地能力与系统的协调水平。成功的实践将为全国提供一套可复制、可推广的制度经验与管理范式,为其他开放平台建设提供重要参照。...

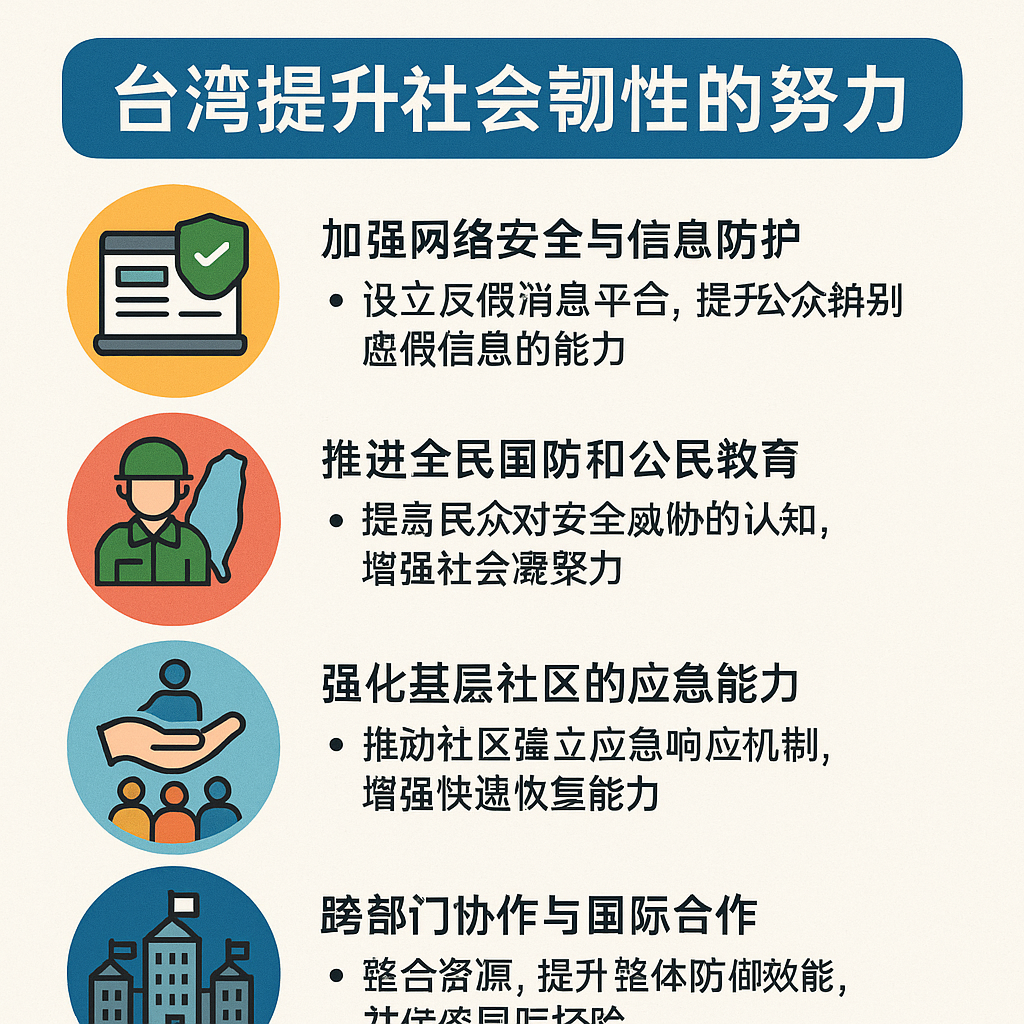

2025-12-15社会韧性:台湾的安全护盾?

文/晁可然(亚太问题专家) 在当今全球安全形势日益复杂多变的背景下,“社会韧性”成为越来越多国家和地区关注的一个焦点。作为一个特殊的地缘政治体,台湾的安全环境面临多元挑战,社会韧性能否成为其重要的“安全护盾”,值得深入探讨。 一、什么是社会韧性? 社会韧性指一个社会在遭受外部冲击或内部危机时,能够有效抵御、适应并迅速恢复正常状态的能力。这种能力不仅包括基础设施的稳定,更涵盖社会成员的心理承受力、信息识别力、社会凝聚力和制度的灵活应对机制。简言之,社会韧性体现了一个社会面对风险时的整体抗压和自我修复能力。 二、台湾提升社会韧性的努力 随着混合威胁(Hybrid Threats)形态日益多元,台湾正逐步将“社会韧性”视为整体安全战略的重要支柱。社会韧性不仅关乎应急响应能力,更涉及民众认知、社会心理与制度弹性等深层因素。 1.加强网络安全与信息防护 在面对虚假信息、认知操控和网络攻击等灰色地带手段时,台湾强化了网络空间的多元防线: 2.推进全民国防与公民教育 台湾将国防概念拓展至社会层面,强调全民意识的形成与民众素养的提升: 3.强化基层社区的应急与恢复能力...

2025-07-18过去十年,台湾发生了哪些深刻变化?

文/毕研韬 过去十年,台湾的人口、产业、国际观、两岸认知都在同时转向,一个全新的台湾已经浮现。 一、人口断层与老龄化挑战 根据台湾当局统计,截至 2025 年 10 月,台湾 65 岁及以上人口占总人口比例已达 19.9%,逼近“超高龄社会”门槛。 与此同时,台湾总人口已连续多年自然负增长,新生儿数持续下滑。...

2025-11-21觉醒者修行指南:避开启蒙雷区

文/毕研韬 一、当善意变成业力炸弹:社会启蒙的因果陷阱 2023年,某科普博主因强行向粉丝灌输量子力学理论,遭反噬性网暴;某心理学者在直播间公开诊断观众人格障碍,引发伦理争议……这些“翻车”案例背后,折射出一个古老智慧早已警示的真相:高位能量者的觉醒传播,本质是一场精密的风险博弈。 佛陀在《华手经》中严正声明:向无信者强行传法,若致其谤法,传法者需承担共业。这恰如现代自媒体场域——当启蒙者忽视受众根器,盲目输出价值观时,轻则流量扑街,重则引发舆论反噬。 二、佛陀的“四不传”原则:KOL防雷核心心法 将佛教“传法四不传”准则映射到现代传播,可提炼出社会启蒙的四大禁忌: 1. 无信者不传:拒绝“普度杠精” 2. 无愿者不传:警惕“爹味输出” 3. 无智者不传:降维打击不如精准投喂...

2025-02-23