区域国别研究中心

中国已建成453个区域国别研究机构(更新版)

文/《无界传播》信息中心 北京时间2025年9月23日17时更新 近年来,中国区域国别研究体系建设步伐加快。根据中国社会科学网报道,截至2022年底,中国教育部已批准建设 453个区域国别研究培育基地和备案中心,分布在 186所高校(中国社会科学网,2024年2月23日)。 这些是中国教育部批准成立的区域国别研究机构,实际上各省、直辖市、自治区教育厅还自行批准培育了若干区域国别研究机构。 需要明确的是,这453个机构在性质上并不完全相同,大致可分为以下两类: 一、培育基地(42个) 培育基地是教育部重点扶持的区域国别研究平台。它们通常具有以下特征: 二、备案中心(411个) 备案中心数量庞大,但形式多样,实体化程度差异显著: 从宏观上看,教育部备案的453个区域国别研究机构,为中国加强对外认知和国际传播提供了广泛的学术与智力支撑。然而,从建设质量上看,真正具有可持续研究能力和独立运作条件的实体机构仍显不足。未来,中国的区域国别研究需要在数量之外,更加注重实体化和高水平研究平台的建设,以提升对国家战略的支撑力。 参考文献: 相关文章:中国各地已建成国际传播中心212家

2025-09-21文章推介

台海战争的三种结局

文 / 唐摩崖 台海局势正悄然进入历史与现实交错的临界点。当“和平统一”不断被岛内政治现实蚕食,“不排除使用武力”成为大陆对外最清晰的信号时,一个不愿想象但不可回避的问题正在逼近决策与认知的核心: 台海一旦开战,结局将如何? 这不只是军事推演的问题,更是关于战略目标、国家意志、全球博弈和民族心理的多重叠加。本文尝试分析三种可能的战争结局,并对其实现概率做出初步评估。 结局一:全面统一,概率为65% 这是目前最有可能的结果。大陆已在军事、制度与心理层面完成准备,若决定开战,不会容忍“打而不统”或“中途止损”的结局。 大陆如选择动武,其目标不会是“惩戒台湾”或“局部控制”,而是实现国家完全统一。不达此目标,冲突即失其意义。 全面统一的实现可能建立在三方面:解放军迅速夺取制空制海权;“斩首行动”彻底摧毁台湾指挥体系;外部干预未能形成有效阻断。 必要时,北京可能不惜将台军主要抵抗力量与政府建筑彻底摧毁,以压缩战后整合成本。 统一后的政治治理、秩序恢复、岛内民意转化将是另一场“非军事战争”。大陆或将设立临时军政管制机制,随后推进行政重构与国家意识形态整合。...

2025-05-22美国宪法第一修正案的重要性与争议点

关于美国宪法第一修正案,中文世界流传着多种版本的译文,但多少都存在一些翻译问题。《无界传播》推荐如下中文译本: “国会不得制定下列法律:设立宗教或禁止信教自由;剥夺言论自由或出版自由;剥夺人民和平集会和向政府请愿伸冤的权利。” 英文原文如下: First Amendment Congress shall make no law respecting an...

2025-02-15什么是朱德思想?

毕研韬 2024年11月28日,在北京召开的“朱德与中国式现代化的探索历程”学术座谈会上,我将朱德思想凝练为“实事求是、群众路线、团结合作、和平共处”,引起与会者高度关注,而这个结论是我与中美AI大模型充分讨论后达成的共识。 1. 实事求是 朱德同志强调“只有从实际出发才能正确地解决问题”,而从实际出发就意味着实事求是。1943年8月18日,朱德同志在《解放日报》撰文指,“军事教育和其它的事情一样,必须从实际出发,采取实事求是的态度,不然不仅于事无补,有时反而有害于事。” 2. 群众路线 朱德同志曾总结道:“我们只有一件秘密武器,就是密切联系群众”。他深信“ 我们一切力量都出于群众身上,一切办法也都由群众创造出来。” 因此1940年7月24日朱德在《三年来华北宣传战中的艺术工作》报告中要求,“要虚心向群众学习,倾听群众意见。” 3. 团结合作...

2025-07-23特朗普政府为什么要掌控巴拿马运河

文/毕研韬 上周在教学中,我组织学生讨论:特朗普政府为何决意重新掌控巴拿马运河?现实主义世界观和地缘政治思维能充分阐释特朗普2.0的巴拿马运河政策吗? 特朗普在2025年1月20日宣誓就职后,曾多次表态要收回巴拿马运河的控制权。美国国防部甚至根据特朗普指示,制定了“军事选择”方案,包括在巴拿马驻军、恢复美国对运河的完全运营权,甚至可能通过武力夺取。 美国国务卿卢比奥(Marco Rubio)上任后出访第一站就选择了巴拿马,巴拿马总统在与之会谈后宣布退出中国“一带一”路倡议。巴拿马成为首个退出该倡议的拉丁美洲国家。 3月19日(星期三)卢比奥在接受保守派主持人休伊特(Hugh Hewitt)采访时称: “特朗普总统已经非常明确了:我们建造了那条运河,然后把它移交了给了巴拿马——他当时并不同意这个决定。结果有一天我们醒来,发现中国的影响力已经遍布整个运河。那些总部设在香港的公司,显然必须遵守中国法律,控制着运河两端的所有关键港口,而运河基础设施的深入发展也使中国受益。这种情况是不可持续的,我们不能让它继续下去。” 他接着说: “我们已经明确表达了立场,认为这违反了条约。我们进行了一次非常成功的访问,接下来还有很多后续工作要做。但总统已经再清楚不过地表明:巴拿马运河不能成为中国的一个前哨,因为是我们建造了它,我们打算对其保持影响力。而且,就像我说的,我们并没有把它交给中国,我们是交给了巴拿马,但实际情况却并非如此。” 2025年3月4日,李嘉诚麾下的香港长江和记实业有限公司宣布,计划将旗下全球港口业务的80%股权出售给由美国贝莱德集团牵头的财团,交易总额约为228亿美元(约合1654亿人民币)。 此次交易涉及和记港口集团在全球23个国家的43个港口资产,其中包括巴拿马运河两端的巴尔博亚港和克里斯托瓦尔港的90%股权。...

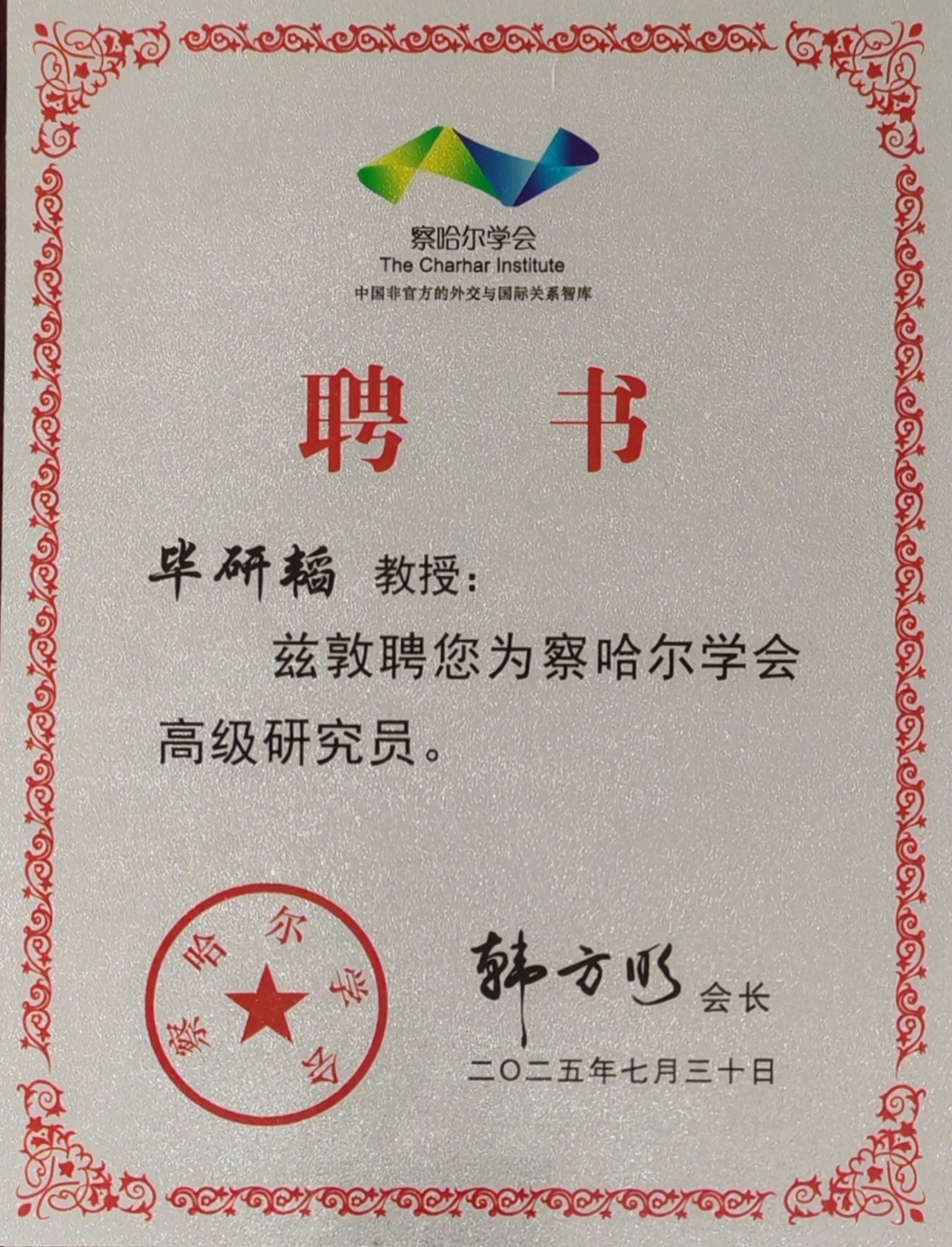

2025-03-21毕研韬教授受聘为察哈尔学会高级研究员

文/唐摩崖 近日,海南大学国际传播与艺术学院教授、《无界传播》总编辑毕研韬受聘为察哈尔学会高级研究员。 察哈尔学会是我国非官方、行动型的外交与国际关系领域重要智库,由时任全国政协外事委员会副主任韩方明博士于2009年10月发起创建,总部设在河北省尚义县察哈尔牧场。学会在北京、上海、柬埔寨金边、毛里求斯路易港等地设有12个办公室,并与韩国延世大学、澳门城市大学合作在当地建有研究中心。 据学会官网介绍,“察哈尔学会致力于冲突与和解事务的研究与解决,在朝鲜半岛事务、宗教外交、人权与涉藏外交等领域拥有重要的高层决策影响力”。 毕研韬教授是中国知名国际传播专家,研究领域涵盖认知管理、跨文明对话、 舆情与危机管理。今年2月,他牵头创建传播学国际实验平台《无界传播》,旨在提升公众认知素养,促进社会和解与世界和平。

2025-08-15后达赖喇嘛时代:西藏问题何去何从?

文/唐摩崖 随着第十四世达赖喇嘛年届九十,“后达赖时代”已成为不可回避的现实。问题随之而来:一旦这位象征性人物谢幕,西藏问题会随之缓和,还是转入新的复杂阶段? 一、权威转换下的宗教不确定性 达赖喇嘛是藏传佛教格鲁派的转世活佛,兼具宗教权威与政治象征。第十四世达赖喇嘛圆寂后,关于第十五世达赖喇嘛的认定势必成为宗教合法性与政治主导权之争的焦点。 中国政府将依照金瓶掣签制度与《藏传佛教活佛转世管理办法》,选出一位“转世灵童”。 流亡藏人社群则可能依据达赖喇嘛生前“遗训”(设定的标准),自行寻找“转世灵童”。 这意味着,未来可能出现两个彼此否认的“达赖”体系,在政治与传播上形成分裂认同的现实僵局。 二、认同结构未变,问题不会自然消解 有些人寄望达赖喇嘛圆寂将淡化西藏问题的“人物因素”,进而实现西藏问题“软着陆”,但这种判断忽略了两个深层结构性现实: 一是达赖体系所承载的认同纽带仍牢固存在,尤其在海外藏人社群与部分西藏民众中,宗教信仰与政治情感深度交织。 二是西藏问题早已从“个人议题”转化为“结构性矛盾”,涵盖语言、教育、生态、宗教与文化自治等维度。 因此,即便宗教领袖更替,认同张力不会自动削弱。反而在权威真空与象征更替之际,可能激发新的代际情绪波动。...

2025-06-10