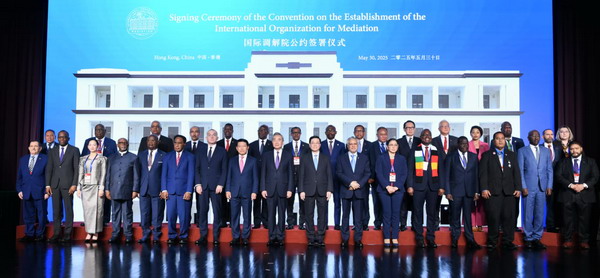

国际调解院

国际调解院32个创始成员国名单

文/《无界传播》编辑部 2025年5月30日,32个国家在香港签署国际调解院公约,成为国际调解院创始成员国。这32个国家名单如下: 中国、阿尔及利亚、白罗斯、贝宁、柬埔寨、喀麦隆、刚果共和国、古巴、吉布提、多米尼克、赤道几内亚共和国、埃塞俄比亚、加蓬、几内亚比绍、印度尼西亚、牙买加、肯尼亚、基里巴斯、老挝、毛里塔尼亚、瑙鲁、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴布亚新几内亚、塞尔维亚、所罗门群岛、苏丹共和国、东帝汶、乌干达、瓦努阿图、委内瑞拉、津巴布韦。

2025-05-31文章推介

号外!美国“28点俄乌和平方案”核心要点

美国提出的”28点俄乌和平方案“目前备受争议。 文/毕研韬 一、方案性质与当前状态 2025年11月,美国向乌克兰提交了一份“28点俄乌和平方案”。据多家媒体报道,这项方案系美俄双方特使斡旋下形成的,并获得了特朗普总统的支持。方案涵盖乌克兰和平、安全保障、欧洲安全以及美俄/美乌未来关系。 目前,该方案尚未被乌克兰正式接受。特朗普曾公开设定 11月27日 为接受最后期限。 俄罗斯方面表示愿进行实质性谈判,但强调对细节还需深入讨论。 对此,泽连斯基称乌克兰面临艰难抉择,但强调尊严与自由是底线。 同时,欧洲盟友对方案中某些条款 (如领土、裁军) 表示强烈保留。...

2025-11-22特朗普与泽连斯基为啥在白宫激烈争吵

2月28日,美国总统特朗普、副总统万斯与到访的乌克兰总统泽连斯基在白宫举行会谈,然而这场原本旨在讨论援助与战局的会议最终演变成了一场激烈争吵。特朗普在会前曾公开称泽连斯基是“独裁者”,而泽连斯基则回击说,特朗普“生活在俄罗斯的虚假信息空间中”。两人言辞交锋的背后,反映了特朗普政府对俄乌战争政策的重大调整,以及美国和乌克兰之间在军事援助、安全保障与外交策略上的深刻分歧。 美国政策的重大转向:从“全面援助”到“交易型外交” 特朗普接替拜登担任总统后,美国对乌克兰的政策发生了急剧变化。拜登政府时期,美国是乌克兰最坚定的支持者,不仅提供了数百亿美元的军事和经济援助,还推动北约国家加强对乌克兰的支持。然而,特朗普上台后强调“美国优先”,认为华盛顿不能无条件继续援助乌克兰,而是应该采取更务实的“交易型外交”策略: 白宫争吵的核心分歧 这次争吵不仅是特朗普和泽连斯基的个性冲突,更是两国在以下关键问题上的立场分歧: 1. 美国是否继续提供大规模援助 2. 俄乌战争的未来方向:战争还是谈判? 3. 乌克兰的安全保障问题 结论:乌美关系进入新阶段,乌克兰战略困境加深...

2025-03-01中国大学涨学费:一道分水岭

文/唐摩崖 一、涨价突袭下的焦虑与不安 2025年高考大幕刚落下,多所“双一流”高校随即发布新学年学费上涨方案,医学、工科、艺术等专业涨幅尤为明显,部分高校涨幅超过40%。涨价时间点集中且没有预告,令许多家庭措手不及,尤其是在志愿填报关键阶段,社会焦虑迅速蔓延。在许多贫困家庭眼中,录取通知书不再是梦想的起点,而成为沉重的贷款凭证,激发了对教育公平的深刻担忧。 二、全球视野中的财政转轨与挑战 纵观全球,学费上涨并非中国独有现象。随着高等教育大众化深入,中等收入国家普遍面临政府财政压力和教育供给边际成本上升的双重挑战,纷纷通过提升学费+配套资助体系以维持教育质量。英国2012年将本科年学费上限提至9000英镑,尽管引发抗议,但成为财政转轨的典型案例;澳大利亚、日本、新加坡亦经历类似阶段。涨学费本质是财政结构调整的手段,旨在构建可持续且优质的高教体系。然而,缺乏有效制度配套和社会共识时,这一举措极易被解读为“转嫁责任”“剥夺公平”“收割韭菜”,激化社会不满。 三、现实中的三重错位 中国此次涨学费激起强烈反弹,折射出深层次的三重错位:其一,时机错位。涨价集中在高考刚结束之际,缺少提前透明的信息披露,导致家庭在经济和心理上“被动买单”,信息不对称加剧不安。其二,支持体系错位。“供养子女上大学”的传统观念根深蒂固,而助学贷款覆盖和普及仍不足,国家资助体系尚未实现全覆盖,社会保障网络存在空白。其三,收益预期错位。 就业压力和低薪现实使大学教育的“性价比”严重滑落,家庭重新审视投入与回报,信任和期待双重跌落。 这三重错位交织,令学费上涨不再单纯是经济问题,更是一场心理负担、制度信任与社会共识的考验。 四、社会主义教育理念与制度转型的紧迫命题 作为社会主义国家,中国高等教育承载着“公平正义”和“人人享有平等受教育权”的根本价值。教育不仅是经济投资,更是社会公平的基石和政治合法性的源泉。学费上涨若缺乏同步的透明度、问责机制及普惠奖助体系,将撕裂教育公平的社会共识,助长阶层固化,甚至挑战社会主义制度的核心信仰。 因此,改革的关键不仅在于“涨价”,更在于构建“质量可见、资源透明、机制托底”的教育财政新秩序。教育应是流动的阶梯,而非阶层的壁垒。...

2025-07-142012-2024年,中国高校马克思主义学院增长约18倍

文/《无界传播》信息中心 根据中华人民共和国教育部公开数据,2012年全国高校设有马克思主义学院100余所;到2021年底,已增长至约1440所;截至2024年,这一数字达到1929所。若按2012年100所为基数测算,至2024年净增长约18.29倍,总量扩大至约19.3倍。这一扩张速度,在中国高校院系建制演变中具有显著结构意义。 一、阶段性增长轨迹:2012—2021—2024 2012年至2021年,全国高校马克思主义学院数量由约100余所增长至1440余所。按照100所估算,九年间总量扩大约14.4倍。这一阶段完成了由“少量建制”向“普遍建制”的转变。 2021年至2024年,数量由1440所继续增长至1929所,三年净增近500所。尽管增速较前期略有放缓,但仍保持扩张态势。到2024年,马克思主义学院已覆盖绝大多数普通本科高校,并延伸至部分高职院校。 上述数据来源于中华人民共和国教育部新闻发布会及权威媒体公开报道。2012年与2021年的数据见教育部官网发布内容;2024年1929所的数据见权威媒体对教育系统建设情况的报道。 二、2019年:政策转折节点 2019年3月18日,习近平总书记主持召开学校思想政治理论课教师座谈会并发表重要讲话,系统阐述新时代思政课建设的战略定位。官方评论将这一会议视为新时代思政课建设的重要里程碑。 会议之后,高校层面加快推进独立建院、师资专职化、课程体系规范化建设,马克思主义学院由部分高校的教学部门形态,逐步转向标准化院级建制。这一时间节点,与随后数量快速扩张在时间上高度重合。 三、2021年制度文件:结构性巩固 2021年9月,中共中央办公厅印发《关于加强新时代马克思主义学院建设的意见》,对马克思主义学院的功能定位、组织领导、学科建设和保障机制作出系统部署。文件明确提出,将马克思主义学院建设纳入党委责任体系和高校考核评价体系,并强调建设全国重点马克思主义学院发挥示范作用。 这一制度性文件,为数量扩张提供了稳定的政策框架,也使机构建设从阶段性推进转向常态化、制度化运行。...

2026-02-14毕研韬教授致罗马教皇利奥十四世的信

尊敬的教皇阁下: 愿和平与神圣的智慧与您同在。 我向您当选为罗马教皇利奥十四世表示衷心的祝贺。愿您的教皇职务成为全人类和解与团结的灯塔。 我写信给您,并非以一位教授的身份,而是作为一位谦卑的求道者,致力于促进人类之间更深层次的理解——超越所有文化、信仰和认知的边界。我是《无界传播》平台的创始人和总编辑,这是一个虽小但不断发展的平台,致力于实践我所称之为“认知脱嵌”的过程:引导个人、群体和组织突破固有的思维模式,从而更全面地理解并接受文化差异。 我们的工作根植于一个深刻的信念:真正的和平始于我们不仅用心去看,更要超越心灵的局限——当我们学会溶解那些无声塑造我们认知的习惯、偏见和分隔的壁垒时,真正的和平便开始了。这一理想与基督教的和解愿景以及佛教的“去分别心”和“众生平等”的教义深深契合。 在您的个人旅程中——从您在秘鲁的岁月,到您成为圣父的升任——您展现了超越国界、文化和宗教的精神。您当选为教皇利奥十四世,激励了许多人,包括我在内,坚信天主教会依然是一座充满恩典的活体容器,愿意倾听并重新与世界对话。 如果可能的话,我将深感荣幸——《无界传播》社区也将从中受益——若教皇阁下能为那些寻求超越社会构建的界限、迈向理解统一之路的人们,送上简短的祝福或寄语。无论是通过电子邮件还是邮寄,几句鼓励的话语,将成为我们心灵的光明和道德的指南,深受我们珍视。 感谢您,教皇阁下,感谢您为超越分歧的真理做出的见证。无论能否收到您的寄语,我依然感激您的存在与榜样。 敬上,毕研韬 总编辑《无界传播》,一个致力于促进认知自由的平台www.borderlesscomm.com

2025-10-30“大罢免”失败,彰显台湾民主深层逻辑

文/唐摩崖 2025年7月26日,台湾首次“大罢免”投票落下帷幕, 25起罢免案全部未通过。这些罢免主要针对国民党籍立法委员及新竹市市长高虹安,旨在削弱国民党在立法院的多数优势。 选民的理性与稳定意愿 投票结果反映出选民对频繁政治更替的审慎态度,也暴露了台湾民主机制在激烈党争中的内在张力。尽管民进党及党主席赖清德公开支持罢免,但选民最终选择不通过罢免,显示理性与稳定的意愿在台湾社会占主导地位。 罢免制度的“双重门槛”设计 台湾的罢免制度设计了“双重门槛”:同意票数必须超过不同意票数,同时达到选区总选民数的25%以上。这一机制既保障罢免的合法性,也有效防止频繁、情绪化的政治更替,维护民主稳定运行。 国际视野下的台湾罢免制度 台湾允许公民直接发起罢免的机制较为开放,与许多发达民主国家相比,台湾的门槛适中。美国、德国等国的罢免程序较复杂且门槛更高,多由议会内部推动。此次罢免案的失败,体现了台湾制度设计在防止政治操弄与保障公民参与间的平衡。 民主成熟的体现与未来展望 此次大规模罢免失败,不应被简单解读为政治力量的挫败,而是民主成熟的体现。选民理性选择反映了对政治稳定和制度连续性的重视。未来,台湾需加强公民教育,促进理性政治参与,同时保持对权力监督的有效机制。 结语...

2025-07-26