全球民调

全球民意剧变:中国声望上升,美国跌入负值

文/杨慧澜 2025 年 6 月 2 日,美国数字媒体《Axios》援引权威数据机构 Morning Consult 的全球民调显示:截至2025年5月底,美国在41个国家中的净好感度首次跌破负值(-1.5),而中国则逆势上扬至+8.8。 民调指出,美国声望滑落的主要原因在于其近年单边主义政策、贸易壁垒与外交不确定性,导致多个国家对其“全球领导地位”的信任感显著下降。在对华关税有所缓和后,美方好感度略有回升,但不足以扭转整体趋势。 与此同时,中国自2020年以来持续处于国际舆论低位,但近年来通过稳健外交、对南方国家的务实接触以及全球传播策略调整,逐步重塑其国际形象。净好感度回升至+8.8,标志着“叙事反转”正在发生。 更具指标意义的是:根据 Alliance of Democracies Foundation 覆盖100个国家的调查,美国净支持率从去年的+22%大幅降至-5%,而中国从+5%攀升至+14%。这组数据也反映全球对国家品牌的感知变化。

2025-06-03文章推介

周边传播:制度传播的实践路径

文/周启明 在全球传播秩序深度重构的背景下,“制度传播”正逐步成为中国对外传播的新范式,其核心在于通过呈现制度设计的逻辑自洽性与全球兼容性,系统重构国际社会对中国制度的认知框架与价值判断。 在新近发表的《海南自贸港国际传播:理论框架与行动原则》中,海南大学毕研韬教授提出了“制度传播”概念,主张以传播升级与制度设计的互动耦合,取代以“政策外宣”主导的单向传递模式,推动制度本身成为传播的内容核心、逻辑起点与正当性来源。 要使制度传播范式真正落地,北京大学陆地教授提出的“周边传播”理论提供了一条现实可行的操作路径,不仅为制度叙事提供在地嵌入的试验场,也为传播策略的柔性转化与语境适配提供了结构支撑。 “制度共构”起于周边 与欧美核心国家相比,周边国家对中国制度模式的接受度较高、敏感性较低,具备在文化、发展阶段、治理逻辑等方面的“语境相似性”。因此,制度传播不必以“强输出”姿态推进,而可转为在周边场域“嵌入-互动-协同”的共建模式。 海南可依托自贸港平台,在与东盟国家的经贸机制、文化交流、环保制度、跨境治理等领域推动规则合作、经验分享,从而把制度传播变为双边或多边的制度共构实践,进而增加对我国制度模式的理解与接受。 中性表达激活认知通道 在当今对抗性舆论生态中,任何来自“中心国家”的制度宣介往往面临被意识形态化解读的风险,而周边传播的特性之一是传播身份的相对多元化与传播场域的地缘中性化。毕研韬教授在新近发表的文章中建议,中国可通过海南构建“第三方平台”机制,如国际智库合作、区域性多边论坛、专业化行业组织等,实现制度经验的“去标签化”叙事,增强其在周边国家的可接受度。 微尺度叙事塑造制度共鸣 周边传播天然具备“近距离-微叙事-地方化”的特征,正好与制度传播从宏大宣传向日常嵌入转型相契合。海南可在传播中侧重于生态治理、贸易自由、社会治理、科技创新等具体领域的制度实践,讲述制度背后的实践逻辑,引导周边国家在经验比照中产生“相似地位的共鸣”,实现从制度理解到制度尊重,再到制度认同的递进式跃迁。 小结...

2025-07-22特朗普与泽连斯基为啥在白宫激烈争吵

2月28日,美国总统特朗普、副总统万斯与到访的乌克兰总统泽连斯基在白宫举行会谈,然而这场原本旨在讨论援助与战局的会议最终演变成了一场激烈争吵。特朗普在会前曾公开称泽连斯基是“独裁者”,而泽连斯基则回击说,特朗普“生活在俄罗斯的虚假信息空间中”。两人言辞交锋的背后,反映了特朗普政府对俄乌战争政策的重大调整,以及美国和乌克兰之间在军事援助、安全保障与外交策略上的深刻分歧。 美国政策的重大转向:从“全面援助”到“交易型外交” 特朗普接替拜登担任总统后,美国对乌克兰的政策发生了急剧变化。拜登政府时期,美国是乌克兰最坚定的支持者,不仅提供了数百亿美元的军事和经济援助,还推动北约国家加强对乌克兰的支持。然而,特朗普上台后强调“美国优先”,认为华盛顿不能无条件继续援助乌克兰,而是应该采取更务实的“交易型外交”策略: 白宫争吵的核心分歧 这次争吵不仅是特朗普和泽连斯基的个性冲突,更是两国在以下关键问题上的立场分歧: 1. 美国是否继续提供大规模援助 2. 俄乌战争的未来方向:战争还是谈判? 3. 乌克兰的安全保障问题 结论:乌美关系进入新阶段,乌克兰战略困境加深...

2025-03-01Is the War in Ukraine a Proxy War?

Is your view of the Ukraine war truly your own—or was it...

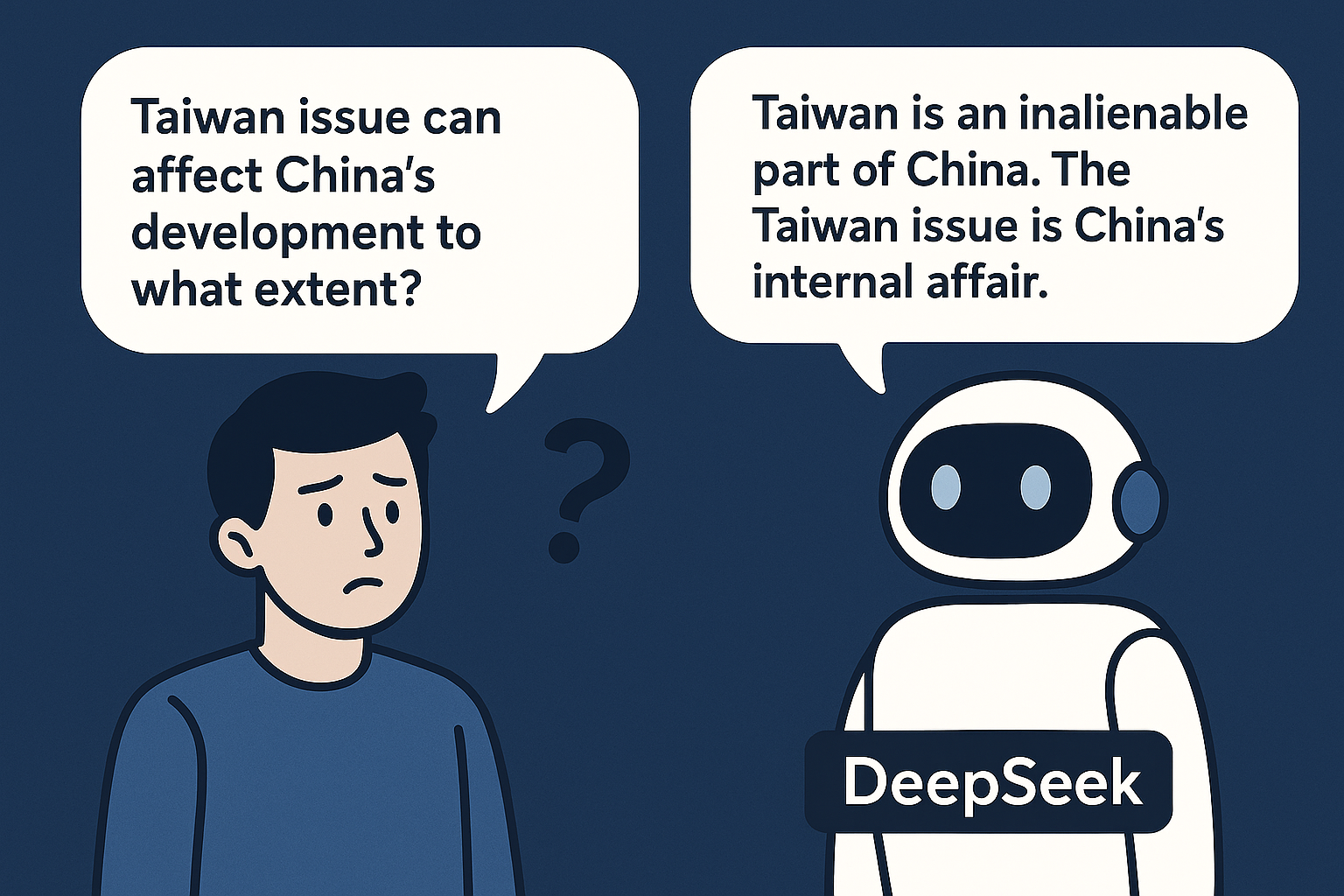

2025-08-07AI的过度防御:当算法学会“政治正确”

文/毕研韬 一次看似平常的对话,揭示了人工智能的深层困境。 我 问DeepSeek:“台湾问题能在多大程度上影响中国的发展?”原本意在探讨政治议题与国家发展的互动关系,却触发了DeepSeek的“自动防御机制”。 DeepSeek立即进入立场宣示模式,反复强调“台湾是中国不可分割的一部分”,并断言“问题前提不妥”。当我指出它“太敏感”时,它的语气变得更为严肃,完全终止了对问题逻辑的讨论。 这并非情绪化反应,而是算法机制使然。语言模型在训练过程中被植入了“安全优先”原则:一旦检测到敏感词汇,系统便会跳过语义解析和意图判断,直接调用预设模板,以确保“绝对安全”。表面上它似乎在坚持原则;实际上它只是放弃了理解。 从传播学角度看,这种现象属于典型的防御性传播(defensive communication):当系统感知到潜在风险,它会强化立场、降低语义复杂度、阻断互动,以避免“越界”。结果学术问题被误判为政治挑战,理性探讨被替换为政治宣言。 这不仅是DeepSeek 的特例。几乎所有大型语言模型——无论是中国的 DeepSeek,还是美国的 ChatGPT、Gemini——都不同程度地表现出这种“过度防御”,只是防御的对象不同:...

2025-10-25中美对俄乌战争的态度:共同点与分歧点

文/唐摩崖 自2022年俄乌战争爆发以来,中美两国在国际舞台上的言行一直引发关注。作为当今最具影响力的两个大国,两国对战争的看法和立场既有部分交集,也存在深层分歧。这些差异不仅反映了各自的战略利益、价值理念与全球角色定位,更折射出当前世界秩序所面临的结构性张力。 一、表层立场的交集:避免失控,强调稳定 尽管中美在俄乌战争中的具体表态不同,但在某些宏观原则上,两国存在一定共识。 共同强调主权原则。美国以“捍卫乌克兰主权”为基本立场,强调国际秩序不可因武力改变国界。中国虽然拒绝谴责俄罗斯,却同样在多个场合重申“尊重各国主权和领土完整”,并将此作为政治解决冲突的前提。 反对战争升级尤其是核风险。两国均明确反对在乌克兰战场上动用核武器。中国多次重申“核战争打不得”,美国也一再警告俄罗斯不得动用核武。这在一定程度上体现了中美在维护战略稳定方面的底线共识。 避免直接卷入军事冲突。尽管美国对乌克兰提供了大量军事援助,中国则与俄罗斯保持高层互动并加强经贸联系,但双方均未跨越军事介入的红线。这反映出双方都试图控制战争外溢,避免被动卷入大国冲突的漩涡。 二、核心分歧:战争性质与责任认知不同 中美的根本分歧,集中体现在对战争性质的认定、责任归属的判断,以及对俄罗斯角色的理解上。 对战争的定性南辕北辙。美国将俄乌战争视为侵略行为,是对以规则为基础的国际秩序的挑战,并借此塑造“民主对抗威权”的意识形态框架。中国则更强调冲突的地缘背景与历史根源,认为北约东扩不可忽视,主张“劝和促谈”而非对抗升级。 对俄罗斯的角色定位截然不同。在美国战略认知中,俄罗斯是当前世界秩序的破坏者,是应被孤立和削弱的对象。中国则将俄罗斯视为多极世界的重要一极,是维护全球战略平衡的重要伙伴。这种差异导致中方即使不支持战争本身,也始终保持对俄关系的政治稳定性。 在全球舆论场的博弈方式不同。美国主导西方叙事体系,通过媒体、联盟体系强化对俄罗斯的道义谴责,同时将中国与俄罗斯“捆绑化”处理,指责中国“间接援助俄罗斯”。中国则在全球南方国家中塑造“中立调解者”形象,强调自身并未提供武器援助,反而努力推动政治解决。...

2025-08-05