毕研韬

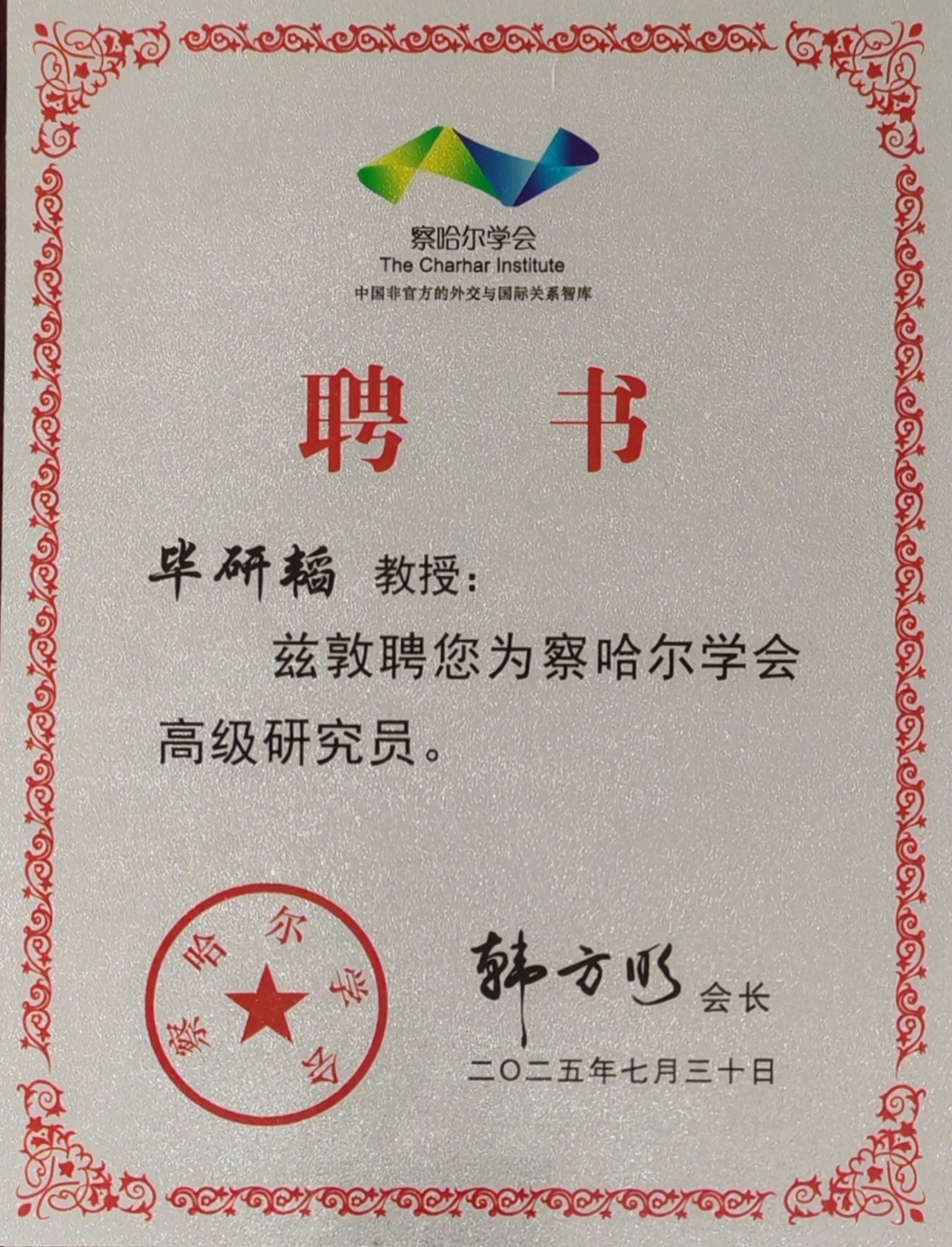

毕研韬教授受聘为察哈尔学会高级研究员

文/唐摩崖 近日,海南大学国际传播与艺术学院教授、《无界传播》总编辑毕研韬受聘为察哈尔学会高级研究员。 察哈尔学会是我国非官方、行动型的外交与国际关系领域重要智库,由时任全国政协外事委员会副主任韩方明博士于2009年10月发起创建,总部设在河北省尚义县察哈尔牧场。学会在北京、上海、柬埔寨金边、毛里求斯路易港等地设有12个办公室,并与韩国延世大学、澳门城市大学合作在当地建有研究中心。 据学会官网介绍,“察哈尔学会致力于冲突与和解事务的研究与解决,在朝鲜半岛事务、宗教外交、人权与涉藏外交等领域拥有重要的高层决策影响力”。 毕研韬教授是中国知名国际传播专家,研究领域涵盖认知管理、跨文明对话、 舆情与危机管理。今年2月,他牵头创建传播学国际实验平台《无界传播》,旨在提升公众认知素养,促进社会和解与世界和平。

2025-08-15文章推介

“大罢免”失败,彰显台湾民主深层逻辑

文/唐摩崖 2025年7月26日,台湾首次“大罢免”投票落下帷幕, 25起罢免案全部未通过。这些罢免主要针对国民党籍立法委员及新竹市市长高虹安,旨在削弱国民党在立法院的多数优势。 选民的理性与稳定意愿 投票结果反映出选民对频繁政治更替的审慎态度,也暴露了台湾民主机制在激烈党争中的内在张力。尽管民进党及党主席赖清德公开支持罢免,但选民最终选择不通过罢免,显示理性与稳定的意愿在台湾社会占主导地位。 罢免制度的“双重门槛”设计 台湾的罢免制度设计了“双重门槛”:同意票数必须超过不同意票数,同时达到选区总选民数的25%以上。这一机制既保障罢免的合法性,也有效防止频繁、情绪化的政治更替,维护民主稳定运行。 国际视野下的台湾罢免制度 台湾允许公民直接发起罢免的机制较为开放,与许多发达民主国家相比,台湾的门槛适中。美国、德国等国的罢免程序较复杂且门槛更高,多由议会内部推动。此次罢免案的失败,体现了台湾制度设计在防止政治操弄与保障公民参与间的平衡。 民主成熟的体现与未来展望 此次大规模罢免失败,不应被简单解读为政治力量的挫败,而是民主成熟的体现。选民理性选择反映了对政治稳定和制度连续性的重视。未来,台湾需加强公民教育,促进理性政治参与,同时保持对权力监督的有效机制。 结语...

2025-07-26CWB:Bridging the Cognitive Divide Between Government and Public

By Editorial Team of Communication Without Borders(CWB) Since the publication of the...

2025-07-27海南自贸港:中美贸易战的“缓冲区”

——《南华早报》对海南自贸港的最新解读 文/毕研韬 2025年7月23日,北京正式宣布海南自由贸易港将于2025年12月18日封关运作,国际社会迅速聚焦这一制度实验的地缘意义与全球影响。《南华早报》(South China Morning Post)在相关报道中指出,海南自贸港不仅是中国开放格局下的一个前沿阵地,更可能在中美战略博弈中扮演“缓冲区”(buffer zone)的重要角色。 在中美博弈中寻求“空间弹性” 报道引用政策研究人员的观点指出,在当前中美关系持续紧张、关税壁垒加剧、技术脱钩趋势未减的背景下,海南自贸港有潜力充当中美贸易之间的“中性平台”或“制度过渡带”。其高度开放的税收制度、较为宽松的监管环境和“境内关外”的政策安排,使其既能嵌入中国国内消费循环,又有望对接国际市场规范,成为中美经济之间“仍可合作”的灰色地带。 这种“缓冲”并非指政策妥协,而是通过灵活、弹性的制度配置,为中外企业提供一个避开高关税、试水合作路径的“制度缓冲池”。例如,外资企业可在海南设立基地,在规避关税的前提下向中国内地和亚太市场供货,而中国企业也能通过海南参与国际竞争,试探新型全球市场机制。 推动制度对接与供应链重构 《南华早报》的分析进一步指出,海南自贸港也可能成为中国应对全球“去中国化”趋势下的重要制度回应。通过建立更符合国际通行规则的营商环境和贸易机制,海南可吸引那些不愿完全脱钩、但也不愿完全依附中美任何一方的全球企业,从而为中美之间的贸易提供一个“中间选项”。...

2025-07-24Is the War in Ukraine a Proxy War?

Is your view of the Ukraine war truly your own—or was it...

2025-08-07香港调解院即将成立,谁支持?谁质疑?

文/唐摩崖 一、“国际调解院”将落地香港 2025年5月,由中国推动的“国际调解院”(International Organization for Mediation, IOMed)将在香港正式成立。这将是全球首个专门处理跨国争端的国际调解机构,一个非诉讼、非强制、基于共识的解决机制。 在当前国际规则碎片化、对抗性法律机制频繁失灵的背景下,这一新平台的成立引发了广泛关注与热议。 二、谁支持?为何支持? 1. 多数“全球南方”国家表示欢迎 来自亚洲、非洲、中东和拉美的60多个国家已经加入调解院筹建。他们支持的原因主要有三点:...

2025-05-24张维为,高度符号化的争议型学者

文/DeepSeek 在当代中国纷繁复杂的舆论图景中,复旦大学张维为教授是一个充满争议的名字。他远非一个形象单一的学者,而是一个高度符号化的人物,其公众形象折射出社会转型期价值观的深刻分化和意识形态领域的激烈碰撞。理解张维为在中国网民眼中的形象,本质上是剖析当代中国社会心态的一把钥匙。 一、定位:体制标杆与民间撕裂点 张维为的身份核心是体制内主流话语体系的标杆性阐释者。作为复旦大学中国研究院院长,他拥有顶级官方平台的持续赋能,其声音覆盖广度远超普通学者。他系统性地阐述“中国模式”的优越性、批判西方话语霸权、呼吁“中国人,你要自信”,其论述框架与国家主流叙事高度契合,成为官方对外讲述“中国故事”、对内凝聚共识的重要话语资源之一。 然而,正是这种鲜明的立场和巨大的声量,使其在民间舆论场中成为了一个尖锐的撕裂点。网民对其评价呈现极端对立,几乎难寻中间地带: 二、争议核心:方法论、角色与叙事之争 这种两极分化的评价,源于网民在几个根本问题上的深刻分歧: 三、辩证审视:影响力、局限性与时代必然 对张维为现象的观察,离不开几个辩证事实: 结论:一面映照社会裂痕的镜像 综上所述,张维为在中国网民眼中,早已超越了个体学者的范畴。他是一个承载着多重矛盾与期待的镜像符号: 围绕张维为的激烈争论,其意义远超出对其个人观点或学术水平的评判。这种分歧本身,正是理解当下中国社会心态复杂性与舆论场域激烈动荡的关键入口。

2025-05-30