文/晁可然(亚太问题专家)

在当今全球安全形势日益复杂多变的背景下,“社会韧性”成为越来越多国家和地区关注的一个焦点。作为一个特殊的地缘政治体,台湾的安全环境面临多元挑战,社会韧性能否成为其重要的“安全护盾”,值得深入探讨。

一、什么是社会韧性?

社会韧性指一个社会在遭受外部冲击或内部危机时,能够有效抵御、适应并迅速恢复正常状态的能力。这种能力不仅包括基础设施的稳定,更涵盖社会成员的心理承受力、信息识别力、社会凝聚力和制度的灵活应对机制。简言之,社会韧性体现了一个社会面对风险时的整体抗压和自我修复能力。

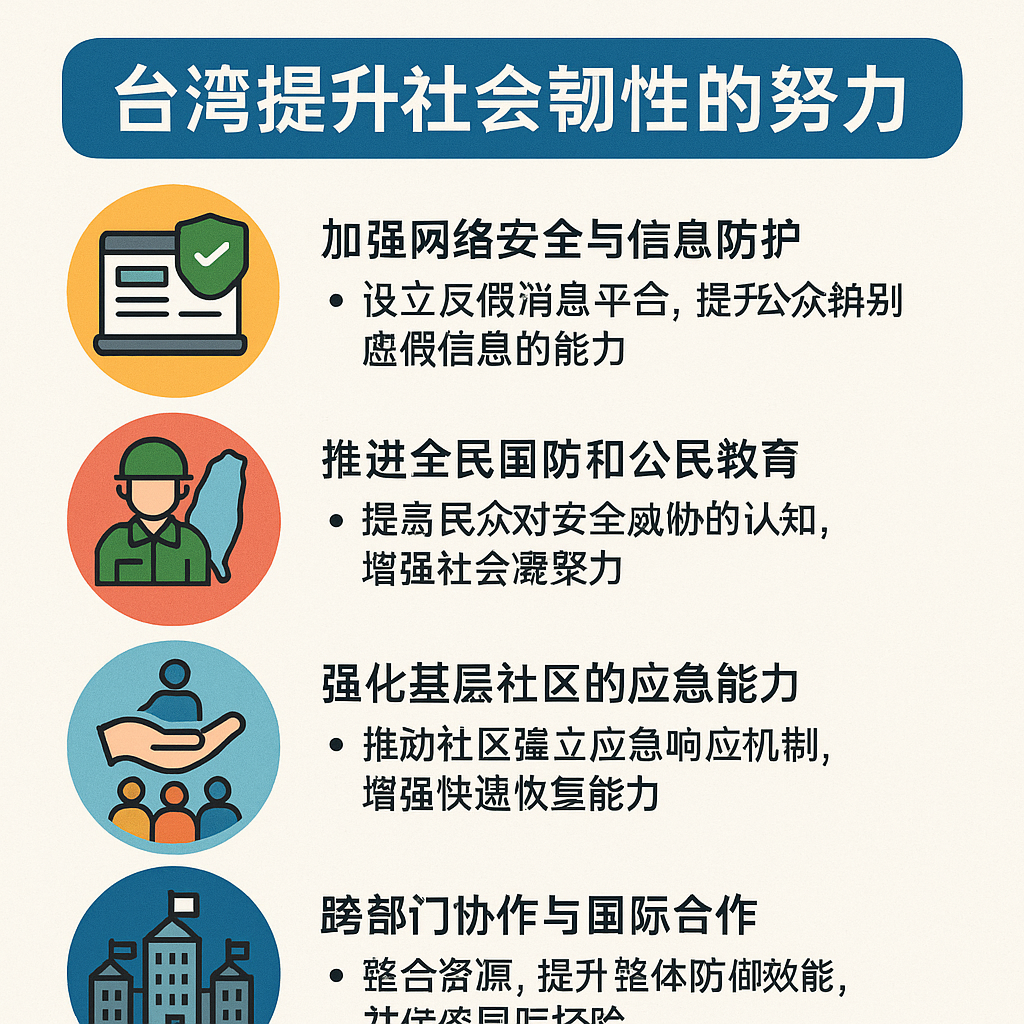

二、台湾提升社会韧性的努力

随着混合威胁(Hybrid Threats)形态日益多元,台湾正逐步将“社会韧性”视为整体安全战略的重要支柱。社会韧性不仅关乎应急响应能力,更涉及民众认知、社会心理与制度弹性等深层因素。

1.加强网络安全与信息防护

在面对虚假信息、认知操控和网络攻击等灰色地带手段时,台湾强化了网络空间的多元防线:

- 成立行政院“防制假訊息危害專案小組”,整合教育部、文化部、资通讯相关机构,推动跨部门应对机制;

- 推动“数位韧性提升计划”,包括提升学校教育、新闻识读课程以及政府机关的网络防护能力;

- 与科技企业合作设立事实查核平台(如MyGoPen、Cofacts等民间组织),鼓励公民参与辨识不实讯息;

- 引进AI分析技术,实时监控并追踪认知战迹象,以快速应对有组织的舆论操控行为。

2.推进全民国防与公民教育

台湾将国防概念拓展至社会层面,强调全民意识的形成与民众素养的提升:

- 执行“全民防卫动员准备纲要”,强化民间组织、学校与企业在战时或重大灾害时的角色;

- 教育体系中加入“国家安全教育”与“媒体素养”课程,引导学生理性看待信息来源与国家认同议题;

- 结合募兵制与志愿役制度,推广“全民国防教育日”、举办模拟危机演练,以提高危机感知与集体行动能力。

3.强化基层社区的应急与恢复能力

基层是韧性社会的基础单元。台湾推动地方政府与社区发展多层级协作机制,提升灾难应对与社会重建能力:

- 在社区层面设立“自主防灾社区”,培训志工、建立物资储备与通讯联络体系;

- 鼓励地方政府订定“社会脆弱群体支援机制”,保障老人、残障人士与弱势族群在紧急情况下的协助渠道;

- 结合消防、医疗、社福系统,建立灾害应变指挥中心,提升跨系统协调能力与弹性反应速度。

4.推动跨部门协作与国际合作

台湾积极寻求与理念相近国家与组织的合作经验:

- 与欧盟、美国、日本等开展网络安全对话机制,借鉴其在应对虚假信息和认知战方面的政策与技术;

- 主办台美印太数位韧性工作坊,吸引亚太地区专业人士分享最佳实践;

- 建立与民间智库、学术机构的合作计划,推动韧性社会研究,深化政策评估基础。

三、社会韧性的作用与局限

社会韧性作为安全防御的“软实力”,有助于提升社会的整体抗压能力,减少混合威胁对社会稳定的冲击,增强国民的危机意识和凝聚力,从而在某种程度上充当“安全护盾”。它使社会不易因外部压力而分裂,能够迅速恢复正常秩序。

然而,社会韧性并非万能。面对强大的传统军事挑战,仍需依靠硬实力保障安全。同时,社会韧性的建设是一个长期过程,需持续投入和完善制度设计。过度依赖社会韧性而忽视其他安全措施,可能导致防护体系出现漏洞。

结语

社会韧性对于台湾应对当前复杂多变的安全挑战具有重要意义,是构建综合安全防御体系的关键组成部分,但它更应作为“安全护盾”的一环,与传统防务、外交和经济策略共同发挥作用。未来,台湾如何平衡硬实力与软实力、制度建设与社会动员,将决定其整体安全态势的稳健程度。