李嘉诚

李嘉诚旗下长和雇“枪手”为卖港口辩护

文/梅念安 香港《南华早报》3月25日报道,香港地产代理公司Dorbo Realty董事总经理陈志宝(Rickey Chan Chi-po)透露,李嘉诚家族企业长江和记实业有限公司(长和)内部一名联络人曾要求他在3月12日发表专栏文章,为长和出售港口的交易辩护。 发表该专栏文章旨在淡化美国在交易中的角色,强调关键人物是意大利裔瑞士人、地中海航运公司集团总裁迭戈·阿蓬特(Diego Aponte),并强调长和仍保留了内地及香港的港口资产,如深圳盐田港和香港国际货柜码头,显示对本港及内地航运前景的重视。 陈志宝拒绝透露向他提供专栏材料的长和高管姓名。截至今天,长和也未就此发表评论。

2025-03-28李嘉诚出售巴拿马港口:争议何来

文/唐摩崖 一、事件背景 2023年3月4日,李嘉诚家族旗下长江和记实业宣布与贝莱德财团达成协议,出售包括巴拿马港口公司90%股权在内的全球港口核心资产。此举在中国舆论场引发激烈争议:有批评者将其定义为“资本对国家利益的背叛”,而支持者则视其为正常的商业决策。 这场争议的本质,是全球化时代跨国资本的商业逻辑与国家叙事之间的碰撞。若想客观评估该交易的合理性,就需超越非黑即白的价值评判,采用商业、政治与身份认同的多维分析框架。 二、争议焦点:跨国资本能否“去国家化”? 2.地缘政治维度的深层张力 批评者的核心质疑有两点: 战略资产敏感性:巴拿马运河掌控全球6%海运贸易,中国是运河第二大用户国。批评者担忧关键物流节点控制权转移至美国背景资本(贝莱德60%股权由美国机构持有),可能影响中国远洋供应链安全。 历史行为模式:李家资本自2013年起从中国大陆及香港累计撤资超2500亿港元,此次港口出售被部分舆论视为其“去中国化”战略的延续。 三、多维分析框架 1. 法律与商业伦理的边界 合规性层面:交易符合开曼群岛注册地法律及港交所披露规则,未发现强制收购证据。 道德争议点:跨国资本是否需承担超越法律的责任?譬如牺牲经济利益而服从地缘政治需求。 2. 身份认同的复杂性 李嘉诚商业帝国覆盖52国,个人持加拿大、英国等多国通行身份,这种“超主权资本家”特征使其决策更侧重全球风险评估,而非单一国家利益。 同样出售美国战略资产的日本软银集团,因母国身份明确,舆论批评多指向商业误判而非质疑其国家忠诚度。 3. 国家利益的话语权争夺 中方视角:中国远洋运输80%依赖外籍港口,关键节点控制权变化可能触发供应链风险。 国际规则视角:WTO《服务贸易总协定》未限制外资持有港口,但美国《2021海运改革法案》已强化本土航运保护,反映战略资产“再国家化”的全球趋势。 四、超越争议的理性讨论框架...

2025-03-27特朗普政府为什么要掌控巴拿马运河

文/毕研韬 上周在教学中,我组织学生讨论:特朗普政府为何决意重新掌控巴拿马运河?现实主义世界观和地缘政治思维能充分阐释特朗普2.0的巴拿马运河政策吗? 特朗普在2025年1月20日宣誓就职后,曾多次表态要收回巴拿马运河的控制权。美国国防部甚至根据特朗普指示,制定了“军事选择”方案,包括在巴拿马驻军、恢复美国对运河的完全运营权,甚至可能通过武力夺取。 美国国务卿卢比奥(Marco Rubio)上任后出访第一站就选择了巴拿马,巴拿马总统在与之会谈后宣布退出中国“一带一”路倡议。巴拿马成为首个退出该倡议的拉丁美洲国家。 3月19日(星期三)卢比奥在接受保守派主持人休伊特(Hugh Hewitt)采访时称: “特朗普总统已经非常明确了:我们建造了那条运河,然后把它移交了给了巴拿马——他当时并不同意这个决定。结果有一天我们醒来,发现中国的影响力已经遍布整个运河。那些总部设在香港的公司,显然必须遵守中国法律,控制着运河两端的所有关键港口,而运河基础设施的深入发展也使中国受益。这种情况是不可持续的,我们不能让它继续下去。” 他接着说: “我们已经明确表达了立场,认为这违反了条约。我们进行了一次非常成功的访问,接下来还有很多后续工作要做。但总统已经再清楚不过地表明:巴拿马运河不能成为中国的一个前哨,因为是我们建造了它,我们打算对其保持影响力。而且,就像我说的,我们并没有把它交给中国,我们是交给了巴拿马,但实际情况却并非如此。” 2025年3月4日,李嘉诚麾下的香港长江和记实业有限公司宣布,计划将旗下全球港口业务的80%股权出售给由美国贝莱德集团牵头的财团,交易总额约为228亿美元(约合1654亿人民币)。 此次交易涉及和记港口集团在全球23个国家的43个港口资产,其中包括巴拿马运河两端的巴尔博亚港和克里斯托瓦尔港的90%股权。 交易的完成还需获得相关监管部门的批准,预计将在2025年4月初完成。 从美方相关表述看,美国收回巴拿马运河的主要考量是现实政治和资本政治,以及特朗普的“美国优先”策略与民族主义叙事。 总体看,现实政治(或曰地缘政治)仍是塑造大国关系的第一因素,而“全球主义”还只是一种美好的理想。

2025-03-21文章推介

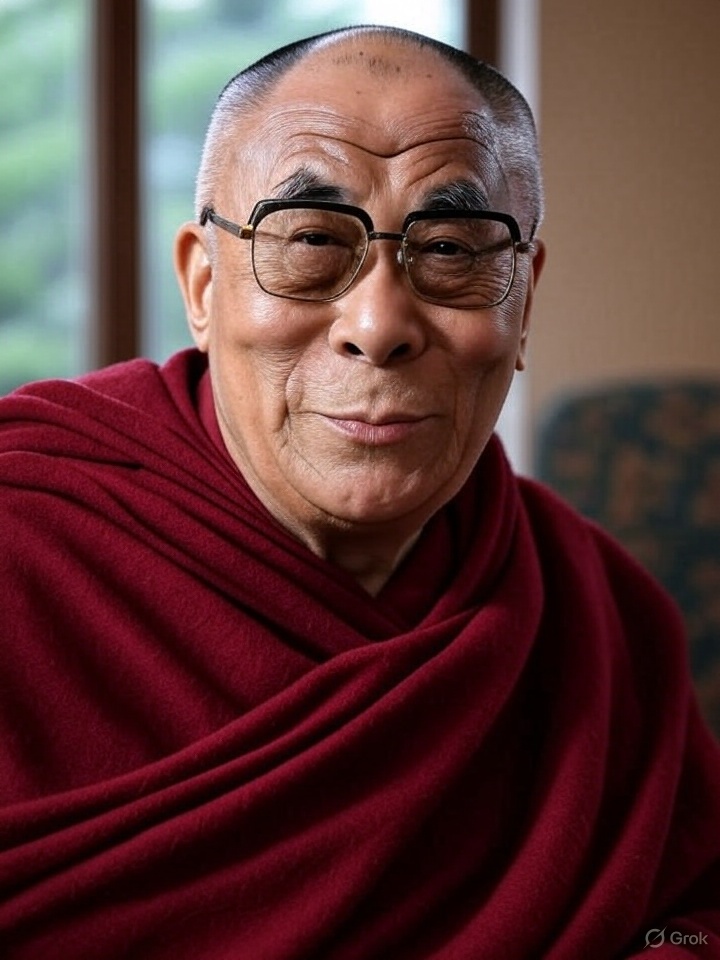

后达赖喇嘛时代:西藏问题何去何从?

文/唐摩崖 随着第十四世达赖喇嘛年届九十,“后达赖时代”已成为不可回避的现实。问题随之而来:一旦这位象征性人物谢幕,西藏问题会随之缓和,还是转入新的复杂阶段? 一、权威转换下的宗教不确定性 达赖喇嘛是藏传佛教格鲁派的转世活佛,兼具宗教权威与政治象征。第十四世达赖喇嘛圆寂后,关于第十五世达赖喇嘛的认定势必成为宗教合法性与政治主导权之争的焦点。 中国政府将依照金瓶掣签制度与《藏传佛教活佛转世管理办法》,选出一位“转世灵童”。 流亡藏人社群则可能依据达赖喇嘛生前“遗训”(设定的标准),自行寻找“转世灵童”。 这意味着,未来可能出现两个彼此否认的“达赖”体系,在政治与传播上形成分裂认同的现实僵局。 二、认同结构未变,问题不会自然消解 有些人寄望达赖喇嘛圆寂将淡化西藏问题的“人物因素”,进而实现西藏问题“软着陆”,但这种判断忽略了两个深层结构性现实: 一是达赖体系所承载的认同纽带仍牢固存在,尤其在海外藏人社群与部分西藏民众中,宗教信仰与政治情感深度交织。 二是西藏问题早已从“个人议题”转化为“结构性矛盾”,涵盖语言、教育、生态、宗教与文化自治等维度。 因此,即便宗教领袖更替,认同张力不会自动削弱。反而在权威真空与象征更替之际,可能激发新的代际情绪波动。...

2025-06-10法国总理:中俄对法大规模信息干预

3月25日,法国总理贝鲁在法国“警惕和保护外国数字干扰局” (Viginum)召开的2025论坛上表示:我们已发现来自中国和俄罗斯的大规模信息干预。 他说,在冲突不断、地缘政治紧张局势加剧背景下,法国已经成为信息战的主要目标。法国“实际上已经处于战争状态”,一场不同寻常的战争——信息战。 他补充说,如果公民无法获得真实、可靠的信息,民主制度就无法持久;这关系到我们能否形成一个团结一致、在同一民主理想之下的共同体。 Viginum 成立于2021年7月13日,其使命是捍卫法国及其国家利益免受境外数字干扰,隶属于法国国防与国家安全总局(SGDSN)。该机构官网:https://viginum.com/。

2025-03-29把jury译为“陪审团”,会导致三重误解

文/《无界传播》信息中心 在中国,提起“陪审团”(jury),很多人脑海里浮现的画面是:一群公民坐在法庭里,静静地听法官审案,像“陪衬”一样“参与”审判。事实上,把Jury译为“陪审团”,隐藏了一个容易被忽略的误解:在英美法庭上,jury 并不是陪伴法官的角色,而是独立判断事实的核心力量。 一、陪审团不是陪衬,而是“审”的主体 中文“陪审团”里的“陪”,让人自然而然地以为它只是“陪同法官审理”。实际上,在美国和英国的刑事司法中,陪审团拥有独立权力: 换句话说,陪审团的角色不是“陪”,而是直接参与裁决的“审”。 二、陪审团体现公民权力与制衡意义 英美法庭的陪审团制度不仅是法律程序,更是一种公民权力的体现: 中文译为“陪审团”弱化了这种制度功能,让人觉得公民只是“参与”而非“主导”,从而低估陪审团对司法独立的保护作用。 三、裁决权边界被模糊 在英美法中,法官决定法律问题,陪审团决定事实问题。而中文的“陪审团”容易让人误解:裁决是法官和陪审团协作的结果,或陪审团只是辅助工具。实际上,陪审团的裁决权属于独立公民,不受法官否决。这是刑事审判中最核心的权力边界,也是制度设计防止滥权的关键。 四、陪审团承载的制度哲学...

2025-12-12万斯副总统称中国人为“乡巴佬”?

4月3日,美国副总统万斯(J. D. Vance)在接受FOX采访时说, “We borrow money from Chinese peasants to buy the...

2025-04-11失能、自嗨:中国国际传播学亟待涅槃

文/毕研韬 7月1日,《海南师范大学学报》(社会科学版)以“网络首发”形式刊发了拙文《海南自贸港国际传播:理论框架与行动原则》,感谢责任编辑李莉老师极度负责任的专业把关! 我写这篇文章,不是为了完成科研任务,也非为迎合政治潮流,而是在忍无可忍情势下,对现实惯性的理性反击:中国的国际传播学已偏离了应有的轨道,甚至在某些方面,已经变成了无效叙事的制造工厂、空转理论的展览橱窗。中国国际传播学亟需一场系统性的“纠偏行动”,而海南正是一个可以锚定中国国际传播系统性重构的战略起点。 传播学本是一门直面现实、解决问题的应用学科,但现在,太多传播学研究者把自己关进了象牙塔,用华丽的辞藻拼凑无效概念,把“讲好中国故事”变成了“自我感动的表演”。他们沉迷于话语空间的修辞幻象,却忽视认知结构的重建使命;追逐国际传播权力的虚妄幻影,却无视制度信任与结构通达方为真正的力量之源。 此文正是为这一“去现实化”的学术风气敲响警钟。传播的底层逻辑,必须是可用、可行、可验证,必须能回应国家战略的现实需求,必须嵌入全球秩序演变的结构性进程。若传播学无力解释中国当下的国际环境、无法指导国家的对外传播实践、不能识别结构性传播风险,那么无论其外表多么光鲜,都不过是一具“风干”的理论空壳。 我聚焦海南,不仅因其是国家开放格局的重要接口,更因其是中国制度对外可见性的“最前线”。但审视过往传播实践,目光所及多是碎片化、表层化、情绪化的策略驱动:或流于招商推介的广告话术,或拘泥于“风景+政策”的浅层描摹,背离了海南作为“制度窗口”与“全球平台”的战略定位。 因此,我主张将国际传播重新界定为一种制度性传播行为。其本质不在于推介具体政策,而在于展示制度框架的合理性与有效性;不在于寻求外部理解,而在于确立规则构建者的正当地位。国际传播的核心任务,绝不是“让他人接受我们的说法”,而是让世界切实看见我们的制度如何处理复杂问题、如何持续提供公共性成果。真正的软实力,不源自情绪化的文化消费,而植根于制度的稳定性、适应性与可验证性——换言之,是一个国家制度在他者视野中具备可理解、可复制、可信任的能力,而非表面化的文化展示或形象修饰。 我引入了“掠夺式积累”“认知安全困境”“地缘稀释”等分析工具,试图借助批判理论揭示当前全球传播格局的底层逻辑。我提出八项传播原则,既是对海南实践的系统回应,也是对当前中国对外传播常见误区的针对性修正。 “多发声”不等于“强传播”,因为盲目粗暴的信息渗透只会削弱传播主体的可信度;“加强外宣”不等于“讲好故事”,因为在他者视角下,许多“好故事”实为“坏故事”。 海南具备构建传播制度“试验场”的一切条件,但它首先要挣脱“行政唯上”的传播依赖症。正因如此,我特别强调“第三方平台”“传播顾问团”“本地化节点”这些制度性安排,它们不是锦上添花,而是传播现代化的生命线。 我始终坚信,传播必须“道术兼修”: 既要洞察时代之道,也要锤炼实践之术。国际传播不只是认知博弈,更是制度建构的预设安排;不只是语言输出,更是全球公共品竞争下的认知协商与规则制订。...

2025-07-02穆斯林旅游市场:为何成了全球争夺的新蓝海?

在全球旅游版图上,穆斯林市场成了新蓝海。 文/毕研韬 无论是阿联酋的奢华购物季,马来西亚的清真度假村,日本和韩国的清真餐厅,还是香港、台湾推出的穆斯林友好措施,都表明各国(地区)正在加快布局这一细分市场。那么,这个市场缘何成为全球争夺的新蓝海? 一、庞大的消费规模与增长潜力 根据迪拜伊斯兰经济发展中心与 Dinar Standard 发布的《全球伊斯兰经济状况报告》(SGIE),2022 年全球伊斯兰经济总体消费约为 2.29 万亿美元,涵盖食品、时尚、媒体、旅游等多个领域。其中,旅游板块在全球非必需消费中占据重要位置。 Mastercard–CrescentRating...

2025-08-09