知识分子

中国知识分子:离权力近,离知识远

文/李扬帆 如今,虚拟的网络世界对中国知识分子产生了两方面的冲击:一方面,知识的便捷化、普及化和平民化,导致以专门“占有”知识而与世界保持距离的知识分子普遍产生焦虑感,从而迫使知识分子要么使其掌握的知识更专业化,要么赶快退守精神家园的城堡以占据道义的制高点;另一方面,具有高级专业知识和学识的专家纷纷就公共事务发表言论,却又不能明确证明其救世主张的先验合理性,加上部分专家学者人格沦丧,被人揪住辫子,进而被网络妖魔化为“砖家”、“叫兽”。 中国知识分子何以一时间走向神坛,一时间坠入地狱?这种大起大落的形象令人困惑。究其原因,这与中国知识分子的四大劫难相关:其一是知识分子与权力的关系之劫——自古至今他们与权力过于紧密的关系导致独立精神的缺失,离权力越近,便离应得的权威越远;其二是自诩的天命之劫——以救世自立,而又未加证伪,一旦证伪便又失去神坛地位;其三为启蒙之劫——并不成功的启蒙经历导致知识分子地位受损;其四为角色扮演之劫——在入世和出世两个极端角色之间几经磨难,知识分子却始终没有发现和实践中间角色。 此四种劫难简而言之,即中国知识分子的“责任劫”——它导致知识分子无法在走出牛棚后的30年抓住机遇,确立现代责任意识。 本文转自微信公众号《必记本》。点击此处阅读原文。

2025-08-12文章推介

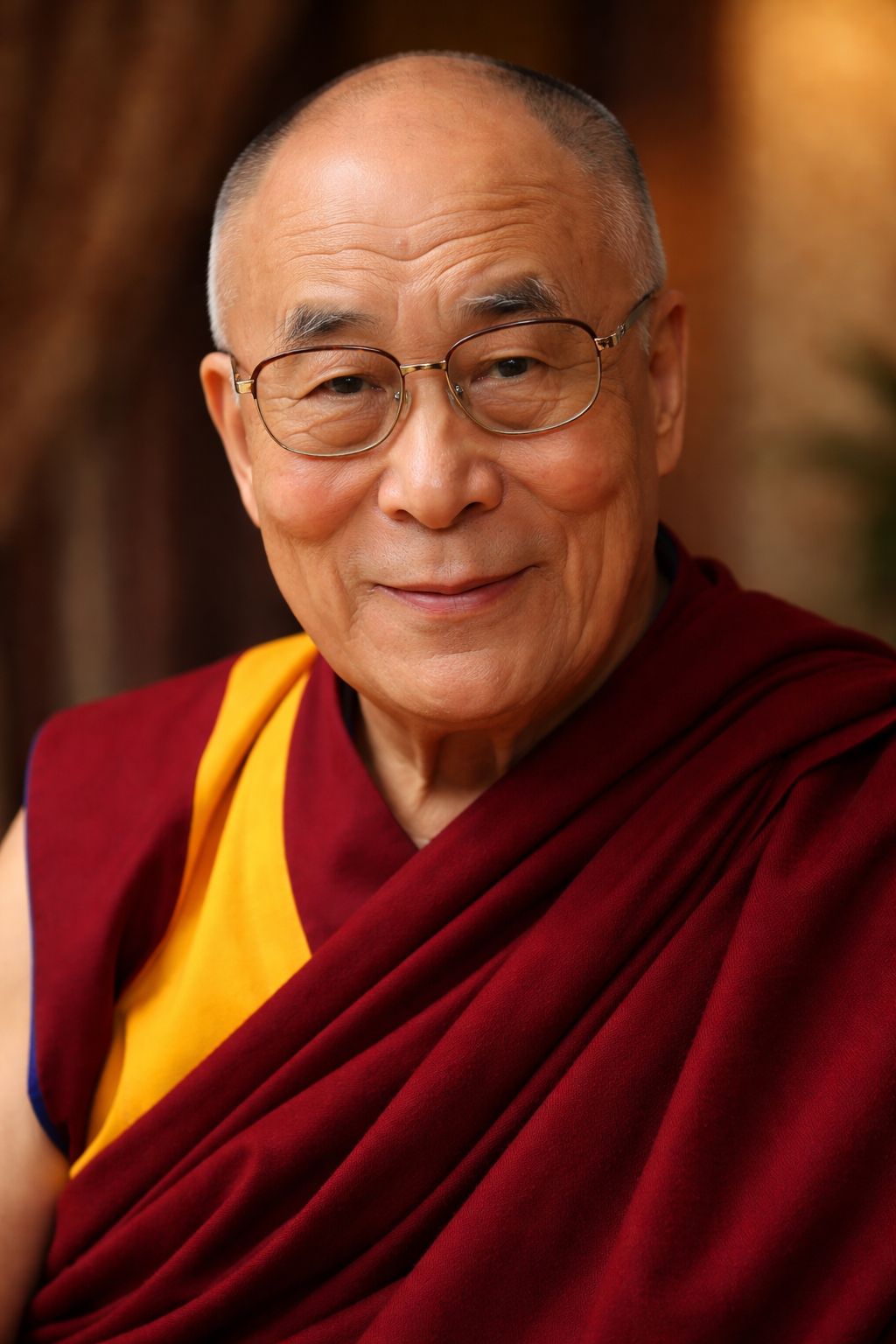

爱泼斯坦档案多次提及达赖喇嘛

爱泼斯坦档案提到达赖喇嘛至少150次,但舆论解读较为理性。 文/《无界传播》信息中心 近日,美国司法部陆续解封的“爱泼斯坦档案”(Jeffrey Epstein Files)显示,“达赖喇嘛(Dalai Lama)”的名字在相关文件中被多次提及。多家国际媒体援引对公开档案的关键词检索结果报道,该名字在电子邮件和通信记录中至少出现150次(有报道指168次)。 目前可核验的公开材料显示,这些提及主要出现在爱泼斯坦及其关联人员的内部邮件中,内容多涉及对达赖喇嘛可能出席公共活动、会面或晚宴安排的讨论。例如,部分邮件出现“正在尝试安排与达赖喇嘛共进晚餐”等表述。现有档案中尚未显示达赖喇嘛本人实际参与相关私人活动,也不存在任何司法文件指控其与爱泼斯坦的犯罪行为存在关联。 尽管如此,该信息仍迅速引发国际舆论关注。分析认为,关注焦点并不在于已确认的事实本身,而在于其象征层面的冲击效应。在全球舆论中,爱泼斯坦已成为“权力、金钱与犯罪网络”的负面象征,而达赖喇嘛则长期被视为宗教与道德权威的代表人物。二者在同一司法档案中被并置,即便仅限于“被提及”,也容易引发公众的认知反差与情绪反应。 在社交媒体和网络讨论中,不少网民将“名字出现”解读为“潜在关联”,并由此产生猜测、质疑甚至阴谋论式的延伸解读。也有观点指出,这类反应反映的是公众对全球精英网络透明度的普遍不信任,而非针对具体事实的判断。部分评论同时提醒,应严格区分司法文件中的文本提及,与经证据支持的实际行为之间的差异。 截至目前,达赖喇嘛办公室尚未就相关档案内容作出公开回应。随着更多档案逐步解封,相关信息的法律意义与舆论解读仍有待进一步澄清。

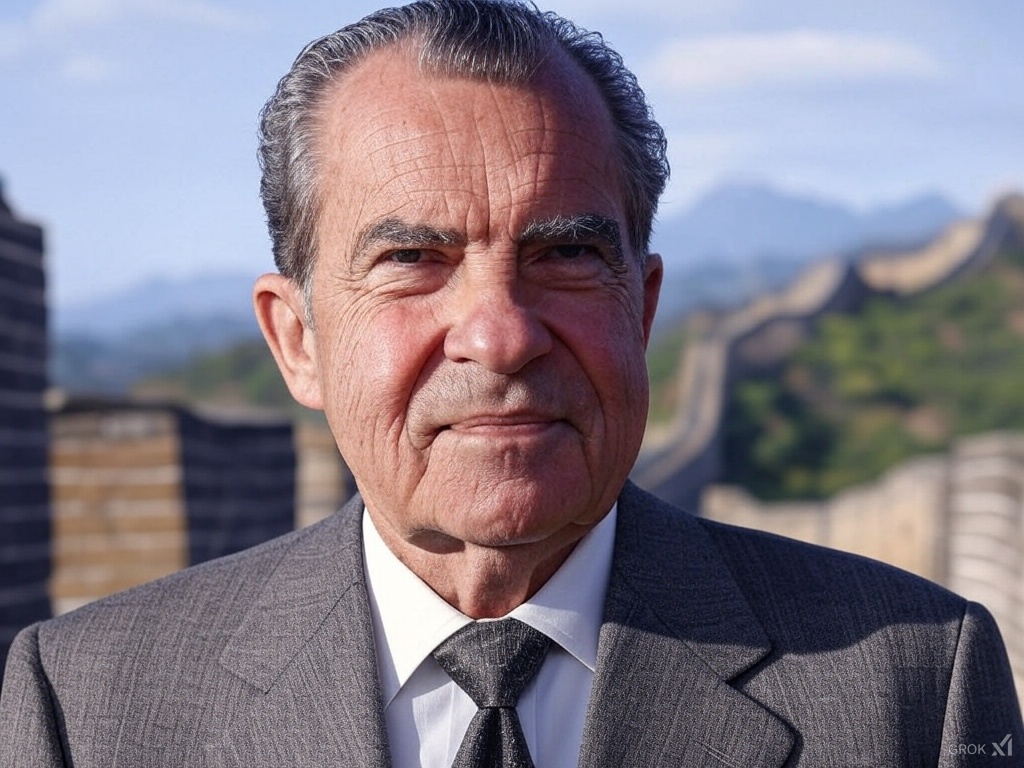

2026-02-04美中俄关系:什么是“反尼克松现象”

1972年2月21日,美国时任总统尼克松开始对中国进行历史性访问,标志着美中关系的重大转折,开创了中美两国外交关系的新篇章,也为后来的中美建交奠定了基础。 现在有观察者认为,美国特朗普政府可能正在拉拢俄罗斯来对付中国,并称之为“反尼克松现象”。法新社(RFI)报道指,如果俄中关系真的恶化了,其实俄罗斯的损失远大于中国。

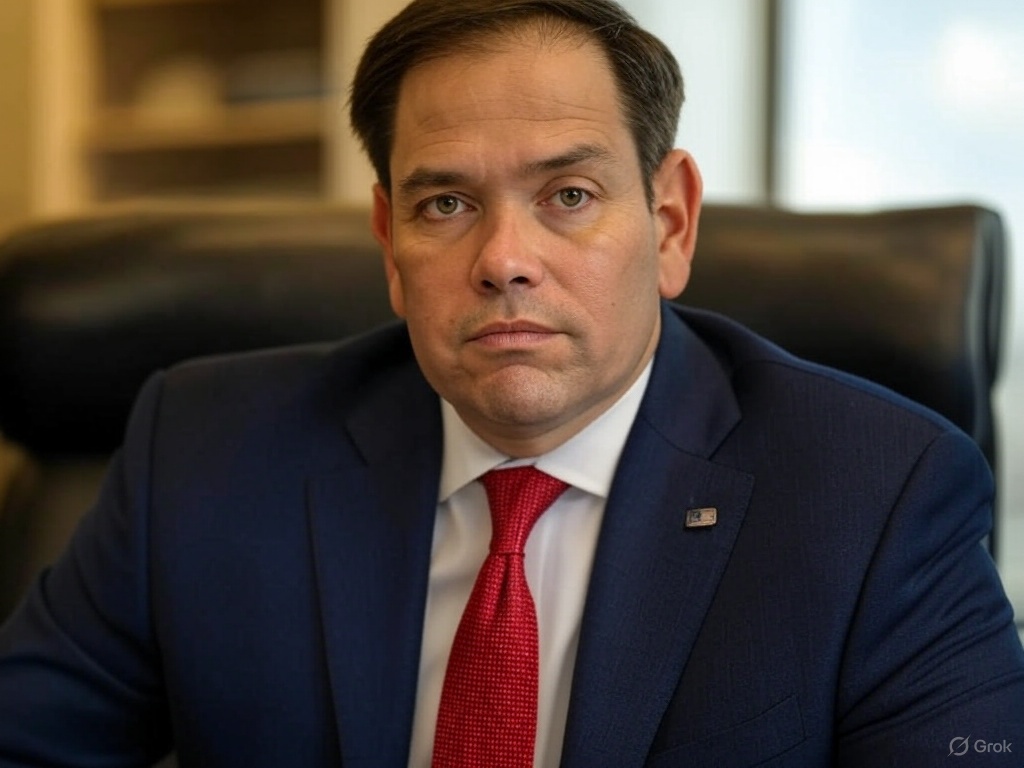

2025-02-26美国务卿:美国试图把中国和俄罗斯剥离

2月25日,美国《布赖特巴特新闻网》(Breitbart News)发布了一条独家新闻,其导语称: “国务卿马可•卢比奥在接受 Breitbart News 独家采访时表示,总统唐纳德•特朗普及其政府正试图把俄罗斯从中国剥离出去,就像冷战时期前总统理查德•尼克松把中国从苏联剥离一样。” 当主持人问特朗普结束乌克兰战争的努力是否类似于尼克松当年访问中国以遏制苏联的著名举措时,卢比奥表示: “我不知道我们是否能完全成功地把俄罗斯从中国剥离出去。” 他补充道:“我也不认为让中国和俄罗斯彼此对立有利于全球稳定,因为它们都是核大国。但我确实认为,目前的情况是,俄罗斯对中国的依赖程度日益加深,而如果仔细思考的话,这同样不是一个好的结果。” 有些国际观察家把美国的这一外交策略称为“逆向尼克松现象”。这是国际关系中典型的现实主义路线,但本质上就是中国战国时期(公元前476-公元前221年)流行的纵横捭阖策略的现代版。问题是,2200多年过去了,人类仍未跳出“国家利益最大化”的外交藩篱。 《布赖特巴特新闻网》这篇报道的题目是 Exclusive...

2025-03-05周边传播:制度传播的实践路径

文/周启明 在全球传播秩序深度重构的背景下,“制度传播”正逐步成为中国对外传播的新范式,其核心在于通过呈现制度设计的逻辑自洽性与全球兼容性,系统重构国际社会对中国制度的认知框架与价值判断。 在新近发表的《海南自贸港国际传播:理论框架与行动原则》中,海南大学毕研韬教授提出了“制度传播”概念,主张以传播升级与制度设计的互动耦合,取代以“政策外宣”主导的单向传递模式,推动制度本身成为传播的内容核心、逻辑起点与正当性来源。 要使制度传播范式真正落地,北京大学陆地教授提出的“周边传播”理论提供了一条现实可行的操作路径,不仅为制度叙事提供在地嵌入的试验场,也为传播策略的柔性转化与语境适配提供了结构支撑。 “制度共构”起于周边 与欧美核心国家相比,周边国家对中国制度模式的接受度较高、敏感性较低,具备在文化、发展阶段、治理逻辑等方面的“语境相似性”。因此,制度传播不必以“强输出”姿态推进,而可转为在周边场域“嵌入-互动-协同”的共建模式。 海南可依托自贸港平台,在与东盟国家的经贸机制、文化交流、环保制度、跨境治理等领域推动规则合作、经验分享,从而把制度传播变为双边或多边的制度共构实践,进而增加对我国制度模式的理解与接受。 中性表达激活认知通道 在当今对抗性舆论生态中,任何来自“中心国家”的制度宣介往往面临被意识形态化解读的风险,而周边传播的特性之一是传播身份的相对多元化与传播场域的地缘中性化。毕研韬教授在新近发表的文章中建议,中国可通过海南构建“第三方平台”机制,如国际智库合作、区域性多边论坛、专业化行业组织等,实现制度经验的“去标签化”叙事,增强其在周边国家的可接受度。 微尺度叙事塑造制度共鸣 周边传播天然具备“近距离-微叙事-地方化”的特征,正好与制度传播从宏大宣传向日常嵌入转型相契合。海南可在传播中侧重于生态治理、贸易自由、社会治理、科技创新等具体领域的制度实践,讲述制度背后的实践逻辑,引导周边国家在经验比照中产生“相似地位的共鸣”,实现从制度理解到制度尊重,再到制度认同的递进式跃迁。 小结...

2025-07-22《无界传播》聘请赵欣女士为周易文化首席顾问

文/《无界传播》信息中心 经研究决定,《无界传播》正式聘请赵欣女士为周易文化首席顾问,聘期三年(聘期自2025年10月20日起)。 赵欣女士祖籍山东淄博,是资深《易经》文化研究专家,长期从事周易思想的系统研究与当代阐释;现为泰山易道时代国学书院创始人,并兼任《上海第三只眼》璇玑研究院研究员、曲阜孔子易经学会常务会长、山东人文艺术研究院副院长等职。 聘任期间,赵欣女士将围绕周易文化在认知结构、阐释方法与跨文化理解中的当代价值,为《无界传播》相关研究与实践提供学术咨询与思想支持。 2024年12月,由张景雷、李刚、赵欣共同编译的《素书新讲》由线装书局正式出版,在传统经典的现代转译方面获得业内广泛关注。

2026-01-11毕研韬教授解构“自贸港世界影响力”迷思

世界影响力不等于国际曝光度,也不等于短期的政策吸引力。 文/《无界传播》信息中心 12月28日,海南大学国际传播与艺术学院教授毕研韬在海口出席“海南自贸港世界影响力”专题研讨会,并作题为《世界影响力:迷思与真相》的专题发言,系统解构当前围绕自贸港“世界影响力”的若干认知误区。 毕研韬指出,现实讨论中常将世界影响力简单等同于国际曝光度、短期资本流入或政策优惠所带来的阶段性吸引力,但这些指标更多反映的是“可见度”或“即时效应”,而非真正意义上的世界影响力。他强调,世界影响力的核心在于是否对国际规则的生成与运作方式、全球经济秩序的制度接口以及地缘政治参与路径产生结构性影响。 围绕这一判断,毕研韬从制度实验的可被引用性、规则冲突的技术性协调能力,以及在去全球化和阵营化背景下构建“非对抗型经济节点”的可能性等方面,分析了海南自贸港影响力形成的现实机制。他认为,自贸港未必直接改变地缘政治格局,但有可能通过制度实践,改变地缘政治进入经济空间的方式。 在发言最后,毕研韬结合信息茧房、算法放大效应与认知偏差等问题指出,若缺乏必要的认知素养,信息数量的增加未必带来理解的深化。厘清“世界影响力”的真实内涵,是评估海南自贸港长期价值与发展路径的重要前提。 研讨会由海南博睿智库研究院、天津大学可持续发展科学研究中心、海南省国际公共关系协会、海南公共外交研究中心共同主办,并得到新华社海南分社、海南日报报业集团、海南广播电视总台、三沙卫视等媒体的支持。

2025-12-28