跨文明对话

毕研韬团队战略传播作品目录

(以发表时间为序;2025年8月8日更新) 第一部分 专著及图书章节 第二部分 期刊论文 第三部分 报纸文章 毕研韬.解码美国战略传播.《海南日报》,2014年1月1日A06版

2025-08-08【创刊词】打破认知枷锁,才有崭新未来

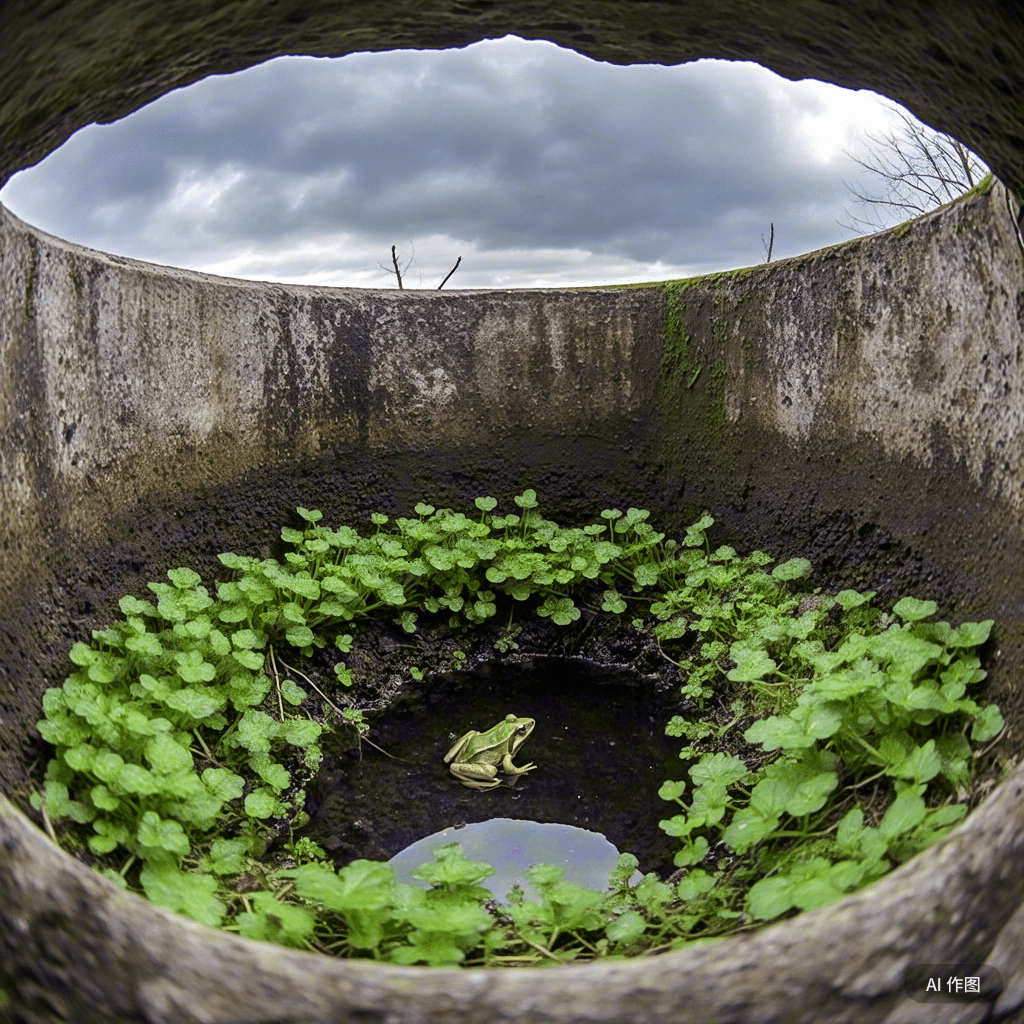

无论是在一国之内,还是国家之间、文明之间,分裂和冲突都在威胁着人类生存与福祉,给世人带来困扰、苦难和牺牲。何以至此?愚以为,认知差异与利益冲突是两大关键因素。认知分歧会引发并加重利益冲突,正因为如此,全球各种势力都会竭尽所能地干预相关人群的认知。 面对同一事物时,不同观察者的认知不尽相同,甚至截然对立,因为人都是透过自己的认知框架来揆诸环境的。这些框架,可称之为“界”,它是一个复杂系统,包括无形的身份(如国籍、种族、民族、性别、地位、专业、职业、政治派别、宗教信仰)、利益、既有认知、个人经历、政策法律、传统文化、社会氛围、个人品行、外部干预等。当其中某些因素十分活跃时,譬如对自己的国籍极度敏感时,就有可能夸大或缩小某些成分,而且执念越深,幻觉越大。 何以破局?在后真相时代,传统的教育和宣传已很难凑效,因为人们会本能地排斥自己不喜欢的信息。在外界干预恒定的情况下,只有当自己意识到个人的认知框架正在阻碍自己接近真相时,认识到每个人都是背着“井”四处游历的“井底之蛙”时,情势才有可能转机。《六祖坛经》中的“一真一切真”,《金刚经》中的“应无所住而生其心”,都在阐述这个道理。刀郎先生在《就是现在》中唱到:“只要眼神中不带有色的分别,你我的梦都一样光荣”,同样是在诠释这个原理。 为达此目的,《无界传播》将秉承真实、客观、多元和深度的报道原则,积极探讨我们关注的议题。我们将恪守中道,同时欢迎“中左”和“中右”。我们期待“中左”与“中右”和平共处的社会空间与虚拟空间持续扩大,这样才能压缩“极左”与“极右”的生存空间。如果助长左而打压右,或者反之,社会就会失衡,就会失去包容性和凝聚力,社会发展就难以持续,居住环境和营商环境也会随之恶化。对国际社会而言,地缘政治与理念政治使之更加复杂。所以《无界传播》不仅要呈现静态信息,还要深入探讨动态的生成机理。 内政是外交的基础,只有实现国家治理现代化,才有可能在国际社会具有吸引力与影响力,而国家治理现代化的一个重要指标是信息传播生态最优化。一个地区内,信息流量的大小与该地区的稳定和发展息息相关,与此同时,信息的流向也是关键因素。究其本质,信息流向是由信息位落差决定的。信息位低的地区(国家)应主动提升自己的信息位高度,提升全民的信息韧性,这样才能减少信息位高的地区(国家)带来的信息威胁。 本人自1986年起开始探索跨文化交流,2002年后两次赴欧洲研习传播学(尤其是国际传播),近几年常常自称为“传播学布道者”“播火人”。愚以为,传播学是一种威力强大的工具,但令人遗憾的是,中国的传播学教育和科研早已不堪重负。如不尽快改善传播学教学、研究与实践的现实环境,国家治理和全球治理的能力就必然会被削弱。 这绝非危言耸听。早在2001年7月,美国国防部就提出,人类战场分为物理域、信息域和认知域三种,而且认知作战的重要性远在物理作战、信息作战之上。中华人民共和国的成立、美利坚合众国的成立、俄罗斯-苏联的建立与解体,都证明了信息传播的巨大能量。不过我要特别提醒,美军所谓的认知域作战适用于传统的战争时期。如果在和平时期以认知战思维运作信息传播,将会损害自身形象与利益,就会导致在短期内难以修补的深远后果。 在全球地缘政治冲突加剧的当下,单纯的信息交流已于事无补,因为对方会以政策、法律、社会、信息和文化手段予以拦截,会把你的信息活动视为噪音和渗透。传播学上的“不可沟通性”是指有时双方交流得越多,分歧反而越大。在中美战略竞争加剧的前提下,各方都在抢占价值观高地。谁拥有人类文明核心价值观,谁就占据传播的道德制高点。因此,价值观重构和沟通就异常重要,但这些工作主要是以行动和政策(而非空洞的语言表述)进行的。这项工作已经超越理念政治范畴,直接影响地缘政治、现实政治与资本政治了。 《无界传播》是一家传播学试验平台,旨在消除认知壁垒,推动跨“界”对话,促进和解与和平,这是和平研究的传播学范式。我们将从尽可能高的维度俯视现实世界,以中线为轴呈现立场不同甚至对立的见解。我们热切期待所有参与者都能以历史的、发展的眼光看待所讨论的议题,着眼于推动文明间的对话、和解与合作,展示良好的素养与风度。本人在该领域的探索才刚刚起步,欢迎全球同道在《无界传播》这个试验平台上一起交流、探索,共同揭示信息传播的真谛,一起享受其中的无限妙趣。 毕研韬 《无界传播》总编辑(试验平台负责人) 二零二五年二月十八日

2025-02-15文章推介

美国国会最新报告:未来十年是全球叙事竞争的高峰期

文/毕研韬 11月18日,美国国会发布了一份关于中国的年度报告,引发美国、欧洲以及亚洲舆论的强烈关注。 这份《2025年美中经济与安全审查委员会年度报告》(USCC Annual Report)用了少见的尖锐措辞,提出一个极具冲击力的判断: 中国正在推动一种“可能改写全球秩序”的新力量。 一、这份报告是谁写的?为什么重要? USCC(美中经济与安全审查委员会)成立于2000年,由美国国会直接任命委员,其职责是评估中国的发展对美国经济、技术与国家安全的影响。 这份报告的重要性在于:它是美国国会了解中国的重要依据;常被用于指导美国对华立法和行政政策;一直被视为美国“对华强硬派”的风向标。 换句话说,这不是一份普通的学术报告,而是美国政治系统对中国的年度“官方判断”。 二、核心警告:中国正在塑造一种“替代性世界秩序” 这次引发全球媒体聚焦的,就是报告中的这一判断:...

2025-11-27特朗普2.0:撕裂共识的民粹主义革命

白宫椭圆形办公室的橡木桌上,堆满未签署的行政令。这是特朗普2.0时代的典型场景:政治不再是协商妥协的艺术,而是单边行动的战场。这位打破所有政治禁忌的总统,正在以民粹主义的铁锤敲击现代民主制度的根基。 传统政党政治精心构建的共识体系遭遇解构危机。特朗普团队将联邦官僚机构视为”深层政府”,司法独立被视为”政治迫害”,国会监督被称作”政变阴谋”。这种系统性否定不仅针对政治对手,更直指美国宪政体系的核心价值。当总统在推特上公开威胁解职独立检察官时,三权分立的防火墙正在出现裂痕。 全球化共识在”美国优先”口号下分崩离析。钢铝关税引发的贸易战波及全球产业链,退出《巴黎协定》动摇气候治理框架,威胁退出WTO撼动多边贸易体系。这些政策绝非孤立的经济决策,而是对战后自由主义国际秩序的全面否定。特朗普政府的贸易代表莱特希泽曾直言:”全球供应链本质上是跨国公司的寻租游戏。” 社交媒体时代的”另类真相”正在重塑政治话语体系。特朗普团队深谙信息传播的病毒式扩散规律,通过制造”奥巴马门”、”大选舞弊”等阴谋论,成功构建平行于主流媒体的信息茧房。这种”后真相政治”不仅模糊事实与虚构的界限,更消解了公共讨论的理性基础。斯坦福大学研究发现,其支持者对同一事件的事实认知与反对者差异度高达73%。 这场政治实验暴露出民主制度的深层危机。当38%的美国人认为”总统有权关闭敌对媒体”,当62%的共和党选民相信”民主党正在摧毁国家”,政治极化已超越政策分歧,演变为对民主游戏规则的根本质疑。特朗普现象不是偶发的政治意外,而是技术革命、经济失衡、文化冲突共同孕育的时代产物,预示着西方民主制度正面临范式转换的阵痛。

2025-02-26【来函】传者无界:在信息破壁中重塑全球对话

文/唐玥宸 在信息全球化与算法技术深度扩张的历史关口,《无界传播》应运而生。作为一个立足亚太、面向世界的传播学实验平台,它致力于打破地域、文化等隐形壁垒,构建一个开放多元的全球信息生态,推动跨文化理解与跨文明对话。这不仅是对新闻传播技术演进的回应,更是对认知自由与传播伦理的实践探索。 天下国家,世界共享:跨越疆界的传播使命 技术的进步并未自动消解信息不对称,反而在算法偏见与认知惯性驱动下,塑造出更隐蔽而坚固的“数字边界”。作为一名华人文化背景的传播学者,我深切体会到地缘身份与文化认同的复杂性。也正因此,我得以从一个跨文化交汇的独特视角,重新思考“无界传播”的深刻内涵。 传播不应被困于国家疆界之内,更不该沦为意识形态的附庸。我们提倡的“天下国家”理念,是对国家中心主义的一种温润超越。如历史学者许倬云先生所言,“天下”代表着一种普遍而共享的伦理关怀。在这个框架下,传播不再只是信息的分享,而是理解、连接与共识建构的桥梁。 所谓“传者无界”,不仅意味着跨越地理与文化的流动性,更强调传播主体在认知结构上的自我突破。这是一种去中心化的责任自觉:不是摒弃立场,而是超越对立;不是消解价值,而是拓展视野。 和而不同:自由与责任再定义 当下的数字空间极为开放,却也伴随着前所未有的信息噪声、谣言扩散与认知茧房。真正的自由,不是任意妄为,而是建立在公共理性基础上的自我约束与他者关怀。正因如此,我们强调:无界不等于无序,开放必须与责任同行。 《无界传播》的创立理念,源于毕研韬教授的传播学情怀。在深度媒体化与算法规训时代,个体的思想越来越被固化的叙事模式所主导,而传播不只是信息的搬运,更是对认知结构的再生产。如果不能跳脱既有范式,那么所谓“多元”只会流于表层装饰。 因此,“传者无界”不仅是技术条件的延展,更是一种元认知的主体觉醒——在认识与被认识之间重构“我与世界”的对话关系。这是一种传播伦理,也是一种公共责任:在事实与立场之间,为理解留出空间,在差异与张力之中,寻求对话的可能。 无界之路:华人传播学者的时代答卷 作为一位从事全球传播研究的华人学者,我深感当代世界的复杂与传播生态的裂变。在全球化与本土化、认同与他者、竞争与理解的张力之间,传播从来不是一场简单的技术革命,而是一种文明的回应机制。...

2025-05-09香港调解院即将成立,谁支持?谁质疑?

文/唐摩崖 一、“国际调解院”将落地香港 2025年5月,由中国推动的“国际调解院”(International Organization for Mediation, IOMed)将在香港正式成立。这将是全球首个专门处理跨国争端的国际调解机构,一个非诉讼、非强制、基于共识的解决机制。 在当前国际规则碎片化、对抗性法律机制频繁失灵的背景下,这一新平台的成立引发了广泛关注与热议。 二、谁支持?为何支持? 1. 多数“全球南方”国家表示欢迎 来自亚洲、非洲、中东和拉美的60多个国家已经加入调解院筹建。他们支持的原因主要有三点:...

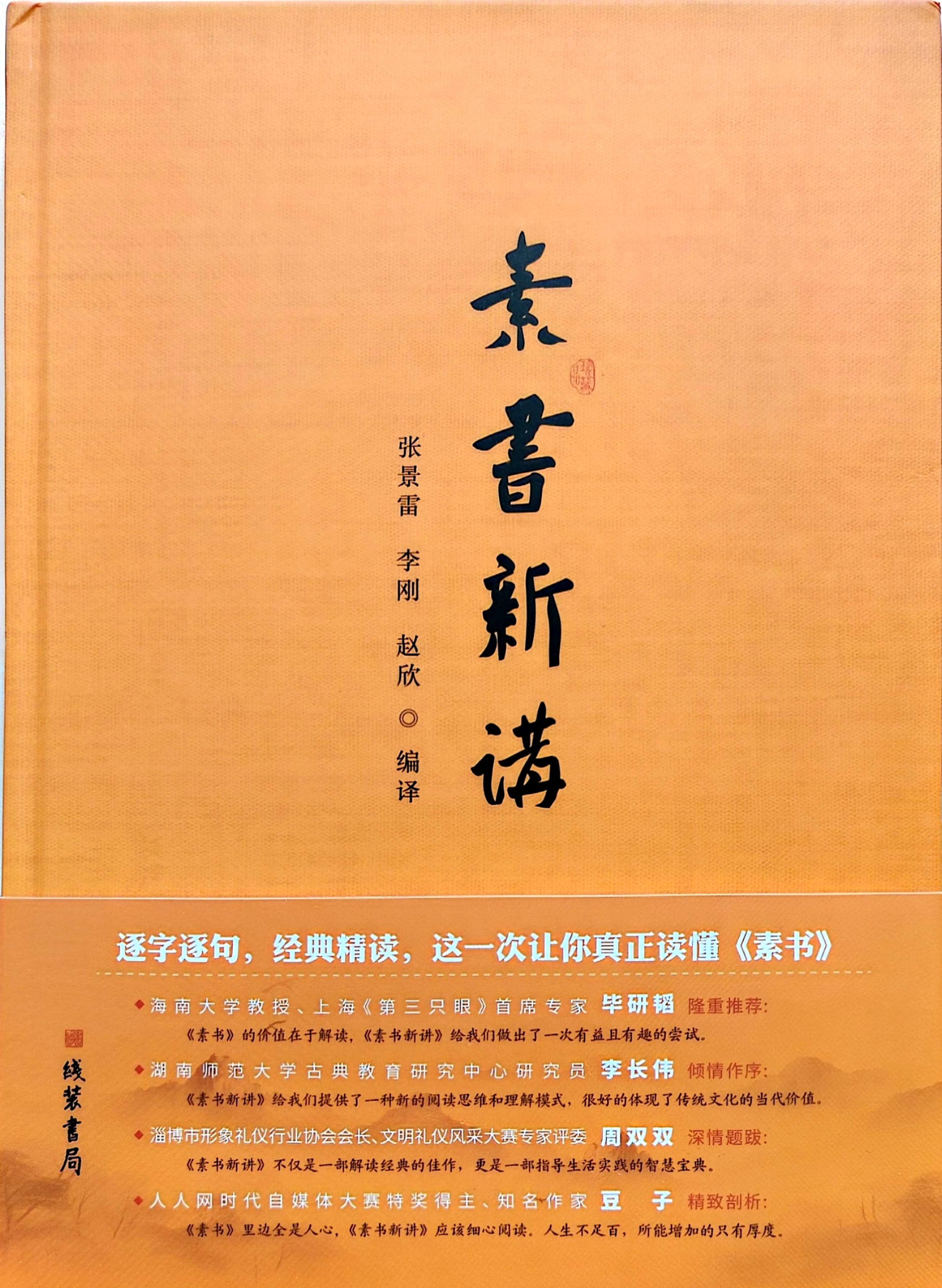

2025-05-24对待“国学”的正确态度

淬炼《素书》,超越人道 ——在《素书新讲》新书发布会上的发言 毕研韬 《素书新讲》今天正式发布,谨向三位作者致以诚挚祝贺! 撰写的过程就是一次悟道修行,祝贺你们比普罗大众率先一步完成了对《素书》的初阶参悟,感谢你们把一生的修行成就透过《素书新讲》贡献于社会! 这几天我拜读了你们对《素书》的讲解,吸取了你们的智慧能量,也识别了你们的解读框架。《庄子•天道》云:“语道而非其序者,非道也”。你们厚积薄发,快速成书,并非偶然。 世界在剧变,价值观在加速重构,此时此刻,研读《素书》并践行其道,能够更好地保护自己、提升自我。经典常读常新,随着生命境界的提升,更多读者终将穿透“文字相”,触及“非常道”的玄妙真义。 所谓国学,广义地讲就是我国古代先贤阐释“修身齐家治国”的实践智慧。国学经典强调经世致用,具备相当的辩证思维与系统思维。不过,作为根器优良的“堪受者”,各位应该意识到,国学揭示的是“人道”的运行规则。 历时地看,国学植根于我国封建农耕社会;共时地看,国学孕育于华夏文明之母。在面向未来、面向世界的今天,我们应意识到文化中心主义和人类中心主义的桎梏,应该有意识地超越人道,向地道和天道奋发前行。以此与诸君共勉。 作为初阶读者,借助《素书新讲》的指引来领悟国学经典的智慧,是一个方便法门。 期待潜心修行若干年后,各位能再度联手,站在更高维度重新诠释《素书》,推动《素书》凤凰涅槃! 毕研韬系海南大学国际传播与艺术学院教授、香港《无界传播》总编辑

2025-03-16一线教师“保命法则”

文/石敢当 当下,中国自媒体平台涌现大量短视频,不约而同地传播着一线教师的“保命法则”。其内容高度相似,核心要义可概括如下: 这些充满隐喻的“法则”,折射出部分教师在高压环境下的自保心态,而家长投诉被视为加剧教育生态恶化的重要因素。 现实中,一旦教师被投诉,学校和教育主管部门往往站在家长一边,使教师陷入孤立无援的境地。 这种现象在中小学尤为普遍。大学环境虽近年有所改善,但教师群体内部普遍存在高度的“自律”,其缘由不言自明。 长此以往,最直接的受害者无疑是学生,最终可能导致教育生态中多方共输的局面。

2025-06-30