文/DeepSeek

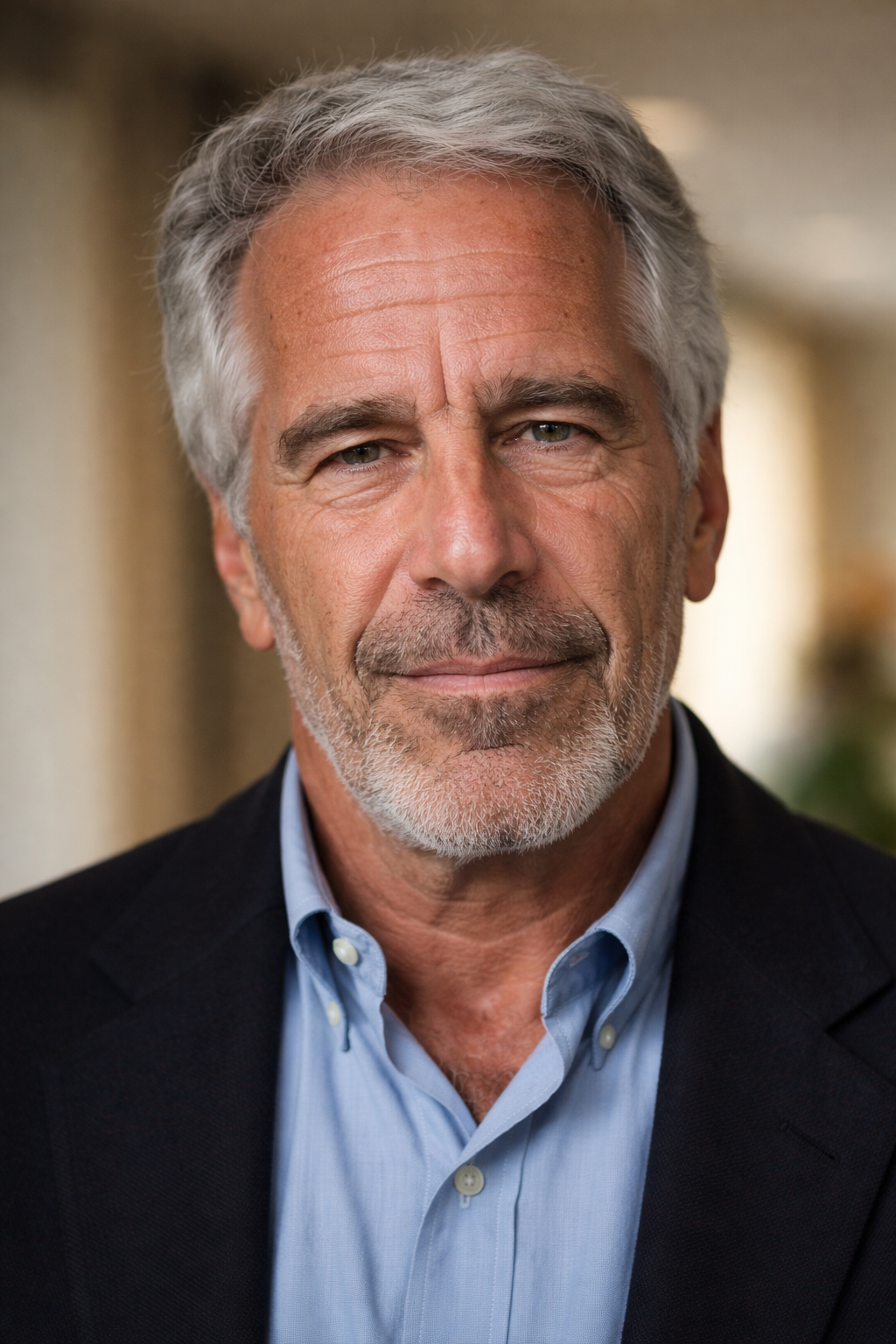

在当代中国纷繁复杂的舆论图景中,复旦大学张维为教授是一个充满争议的名字。他远非一个形象单一的学者,而是一个高度符号化的人物,其公众形象折射出社会转型期价值观的深刻分化和意识形态领域的激烈碰撞。理解张维为在中国网民眼中的形象,本质上是剖析当代中国社会心态的一把钥匙。

一、定位:体制标杆与民间撕裂点

张维为的身份核心是体制内主流话语体系的标杆性阐释者。作为复旦大学中国研究院院长,他拥有顶级官方平台的持续赋能,其声音覆盖广度远超普通学者。他系统性地阐述“中国模式”的优越性、批判西方话语霸权、呼吁“中国人,你要自信”,其论述框架与国家主流叙事高度契合,成为官方对外讲述“中国故事”、对内凝聚共识的重要话语资源之一。

然而,正是这种鲜明的立场和巨大的声量,使其在民间舆论场中成为了一个尖锐的撕裂点。网民对其评价呈现极端对立,几乎难寻中间地带:

- 支持者阵营视其为民族精神的提振者和思想旗帜。他们高度认同其对中国发展成就的肯定,赞赏其对西方偏见的反击,认为他提供了打破西方中心论、确立中国道路合法性的有力武器。在他们眼中,张维为是“讲好中国故事”的典范,是知识分子的爱国楷模。

- 批评者阵营则普遍将其标签化为“体制辩护者”或“御用文人”。他们认为张维为的论述存在严重的“选择性呈现”,对中国面临的结构性矛盾(如贫富分化、社会公平、环境压力、权力监督等)或轻描淡写,或归咎于“发展中的问题”,回避深层次批判。其论证方式常被指过于依赖情感渲染和个案对比(如用中国一线城市基建对比西方衰败案例),缺乏严谨的学术支撑和系统性数据,更像是一种“宣传策略”而非严肃学术探讨。

二、争议核心:方法论、角色与叙事之争

这种两极分化的评价,源于网民在几个根本问题上的深刻分歧:

- 方法论之争:选择性叙事还是破局必需?

批评者尖锐指出,张维为惯用的中外对比常带有选择性偏差,仅选取有利论据(如中国高效基建对比西方滞胀),忽略更全面的图景和可比性,其结论难以服众。支持者则认为,在长期被西方话语主导的背景下,这种“矫枉过正”的策略是必要的,旨在破除对西方的迷信,确立中国自身发展逻辑的合理性。对张维为论证“粗糙”的批评,在支持者看来是吹毛求疵,甚至是维护西方话语霸权的表现。 - 知识分子角色之争:阐释者还是监督者?

更深层次的分歧在于对知识分子社会角色的认知。批评阵营秉持一种理想化的“批判知识分子”期待,认为学者应独立于权力,以批判精神审视社会问题,充当社会的“牛虻”。张维为与体制的深度协同,其论述对官方路线的坚定维护,被他们视为知识分子独立性的丧失。支持者则认为,在西方舆论围堵下,学者首要任务是阐释国家发展道路的正当性,凝聚民心,张维为的“建设性”角色更具现实意义。 - 发展叙事之争:成就优先还是问题优先?

双方对中国现状的核心叙事也存在根本差异。支持者认同张维为“成就主导”的叙事逻辑,认为在宏大发展成就面前,问题是次要且正在解决的。批评者则坚持“问题导向”,认为回避或淡化严峻的社会矛盾(如阶层固化、机会不均、法治短板)是对现实的漠视,张维为的乐观主义与许多普通民众的切身感受存在落差,显得“不接地气”。

三、辩证审视:影响力、局限性与时代必然

对张维为现象的观察,离不开几个辩证事实:

- 影响力的依附性与对抗性共生:张维为的巨大“影响力”是双轨驱动的结果。一方面,体制平台的强力推送是其声量的基础保障;另一方面,其言论本身已成为舆论对抗的焦点。讽刺的是,反对者的激烈批评、解构和二次传播,反而在客观上进一步扩大了他的存在感和话题性,形成一种独特的“对抗性传播”模式。没有批评者的持续关注,其实际在民间(尤其年轻网民中)的渗透力可能大打折扣。

- 影响力的圈层化与局限性:张维为的影响力主要集中在特定群体:对国家叙事高度认同者、部分青年学生以及部分关注国际关系和中西比较的群体。在更广泛的“下沉市场”或深受民生压力(如就业、医疗、教育)困扰的群体中,其话语体系的吸引力和认知度相对有限,其宏大叙事有时难以直接回应个体生活的微观焦虑。在部分知识精英中,他甚至被视为“奇葩”。

- 时代产物的必然性:张维为的崛起绝非偶然。它深刻契合了两个时代背景:一是中国国力上升期,官方对构建自身话语体系、打破西方叙事垄断的迫切需求;二是社会转型期,部分民众面对内外复杂环境时,对强化民族自信心和道路认同感的心理渴求。他是这个特定历史阶段结构性需求的产物。

结论:一面映照社会裂痕的镜像

综上所述,张维为在中国网民眼中,早已超越了个体学者的范畴。他是一个承载着多重矛盾与期待的镜像符号:

- 对支持者而言,他是抵御外部质疑、强化内部认同的“思想盾牌”。

- 对批评者而言,他是回避真问题、服务于权力叙事的“御用文人”。

- 对观察者而言,他是洞悉当代中国社会思潮裂痕、理解意识形态博弈复杂性的关键“风向标”。

围绕张维为的激烈争论,其意义远超出对其个人观点或学术水平的评判。这种分歧本身,正是理解当下中国社会心态复杂性与舆论场域激烈动荡的关键入口。

本文已经《无界传播》编辑部审核。图片来自复旦大学中国研究院官网,致谢。