文/毕研韬

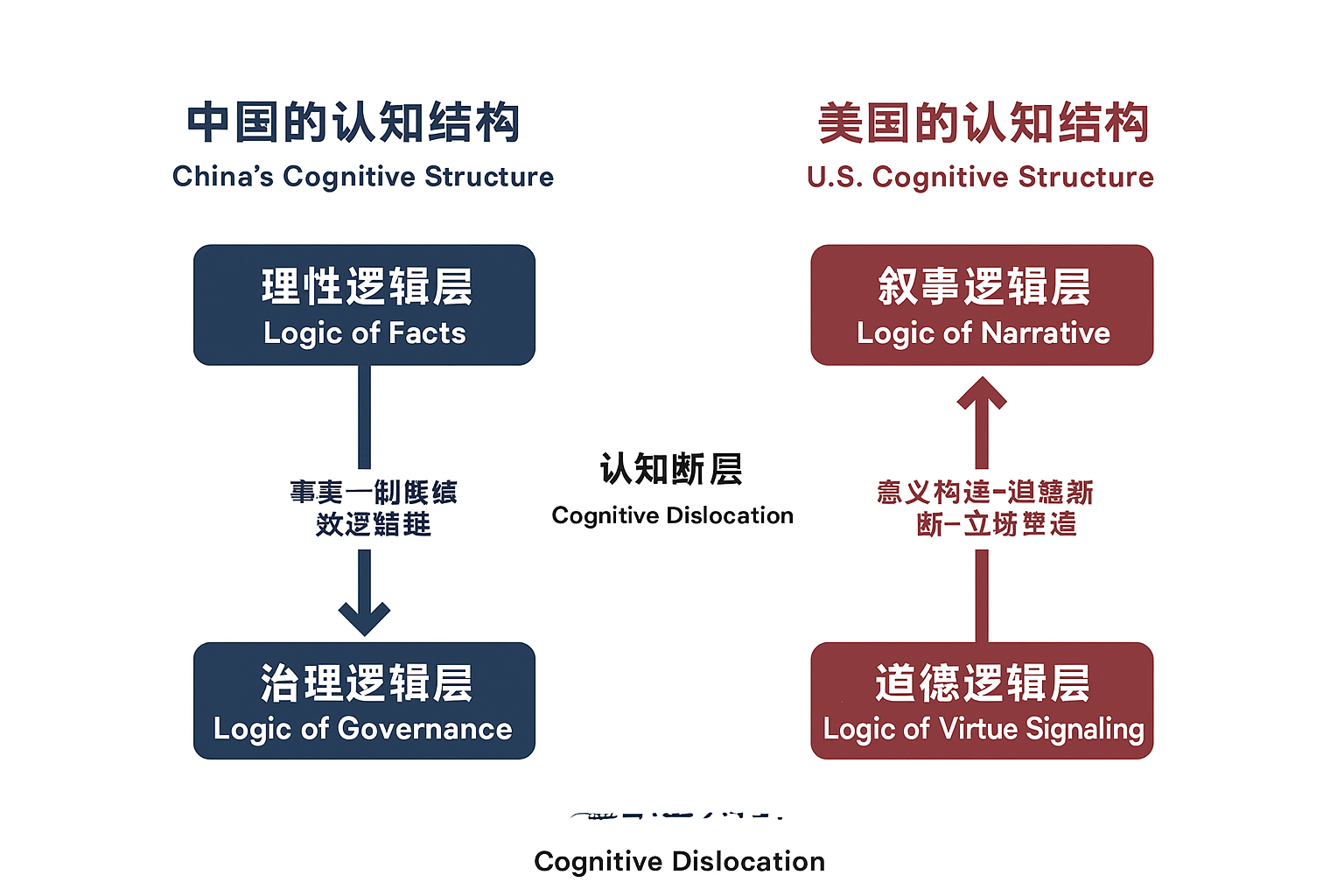

在中美关系的长期互动中,双方对彼此都存在结构性误解。其中最根深蒂固、影响最深远的,乃是中国对美国的认知偏差:中国误以为美国的行为可以用理性逻辑与秩序思维来解释和预测。这一误解的根源在于两国社会的认知结构差异。

一、理性秩序的中国认知结构

中国的政治与文化思维,深受“天下—秩序—和合”传统的塑形。儒家政治哲学强调理性治理与秩序维系,国家在认知上倾向于相信:

事实可以自证正当,制度可以赢得尊重,绩效可以换来理解。

这种思维结构形成了中国的“事实逻辑”(logic of facts)与“治理逻辑”(logic of governance)。按照这种逻辑,国际交往的基础应是理性沟通、规则共识与互利合作。因此,中国在与美国对话时往往以政策绩效、发展成果与规则契合为主要论据,期待理性能战胜意识形态。

二、叙事政治的美国认知结构

然而,美国的政治文化深受清教徒传统与启蒙叙事影响,其认知核心不是“事实的正确性”,而是“叙事的正当性”。美国政治运作的底层逻辑是“叙事逻辑”(logic of narrative)与“道德逻辑”(logic of virtue-signaling)——通过讲述“我们是谁”“我们为何正义”来建构政治合法性。

对美国而言,道德判断优先于事实验证。

当中国展示自身制度成就时,美国社会往往首先评估其“价值立场”而非“治理绩效”。这种差异并非无知,而是一种深层的“符号秩序差异”:中国以“秩序生产”为认知核心,美国以“意义生产”为认知核心。

三、认知错位的结构性后果

这种认知差异导致了中美之间的持续“语义错位”:

- 中国讲“成效”,美国听到了“威胁”;

- 中国谈“合作”,美国解读为“扩张”;

- 中国论“秩序”,美国担忧“控制”。

在这一错位中,中国的理性话语无法进入美国的叙事系统,而美国的道德指控也难以在中国语境中获得共鸣。双方并非缺乏沟通渠道,而是缺乏认知翻译机制。

四、走出误解的可能路径

化解这种结构性误解,关键不在于“改变对方”,而在于重构认知互译机制(Cognitive Translation Mechanism)。

中国需要意识到,世界并非总是理性与秩序主导的;在叙事时代,政治竞争首先是意义竞争。

这并非意味着放弃理性,而是要学会在叙事框架中表达理性、在价值语境中阐释秩序,让事实以叙事方式被理解,让制度通过意义建构被认同。

毕研韬系海南大学国际传播与艺术学院教授。