英国皇家学会

院士制度:全球模板与中国特色

院士制度在各国殊途同归,但中国院士制度映照出独特的政治属性与治理逻辑。 文/赵一鸣 许多国家和地区通过院士制度评选和管理本国的最高学术荣誉——院士。从英国皇家学会、法国科学院,到美国国家科学院,院士身份不仅代表着卓越的学术成就,更是推动科学进步的重要力量。尽管各国院士制度在总体目标上相似,但在选拔机制和社会角色等方面存在一定差异。中国院士制度在借鉴国际惯例的基础上,结合自身国情,形成了独特的发展路径。 一、世界主要院士制度概览 英国皇家学会(Royal Society)成立于1660年,是世界上历史最悠久的科学学会之一。院士由现有院士提名并经过严格的同行评审产生,强调学术贡献和专业认可。院士主要承担科学研究和咨询任务,保持较高的学术独立性。 法国科学院(Académie des Sciences)成立于1666年,作为法国国家科学机构,院士通过严格的学术评审选拔。其成员不仅活跃于基础科学与应用科学领域,也参与国家科研政策的建议。制度上保持较强的自治传统。 美国国家科学院(National Academy of Sciences)成立于1863年,由现有院士选举产生,强调科学研究的权威性与独立性。院士积极参与科技政策制定和科学普及工作,同时保持与政府行政的适度独立。 二、中国院士制度的特色与差异 中国院士制度始于1955年,随着国家科技体制的不断完善,逐渐形成自身独特模式。与西方注重学术自治和纯粹学术评价不同,中国的院士选拔不仅重视学术成就,也更加突出政治素养、社会责任和国家发展贡献。院士身份不仅是学术荣誉,更在政策建议、项目决策和社会资源配置中发挥重要作用。 此外,中国院士在科研体制内通常享有较高的权威地位,往往同时兼任政府或科研管理职务,体现出科技与政治体系的深度交织。这样的制度安排,使得中国院士制度在学术评价之外,还承担着推动国家科技战略和科技治理的职能。 三、制度异同与共同价值 全球院士制度普遍共享以下核心特征:通过严格的评审确认学术成就,作为科学界的权威象征,在促进科技创新和政策咨询中发挥积极作用。各国制度在保持学术独立性的同时,根据本国社会、政治和文化背景,展现出不同的发展侧重点。 中国院士制度的政治属性和社会功能较为显著,是其区别于西方院士制度的重要特征,也反映了中国科技治理体系的特色。 四、展望未来 理解和正视不同国家院士制度的特点,有助于深化制度改革与国际交流。中国可以在保持制度优势的基础上,进一步强化学术独立性和透明度,推动院士制度更好地服务于创新驱动发展战略和国际科技合作。

2025-08-08文章推介

选择型社会的兴起:当代人的行动逻辑

以前我们相信水滴石穿,现在更愿意直接换一块石头。 文/毕研韬 如果用一句话来描写当下中国人的生存哲学,“只筛选,不改变”或许是最具穿透力的注脚。它并非一句时髦的口号,而是一种正在沉淀为集体心态的生存策略。 一、从“改造他人”到“筛选关系” 回望熟人社会的年代,人与人之间讲究磨合与重塑。家庭里的“管教”,职场上的“带新人”,社会层面的“思想教育”,曾经既是伦理责任,也是能力象征。 然而在流动加速、选择充裕的今天,这一逻辑悄然翻转。替代选项的丰富,让“筛选”取代了“改造”。与其投入心力去改变一个不合拍的人,不如换一个频道,换一个场域。年轻人崇尚边界感,讲究情绪价值,追求价值观的即时匹配。朋友不必深交,恋人不合则分,社交媒体上“取关”“拉黑”不过是日常的边界维护。改变他人,不再是天赋人权,反倒容易被视作越界。个体愈发坚信:人格自有其底色,与其费力涂改,不如一开始便选择对的人。 二、生活方式的再排序:与其硬扛,不如转身 这种“筛选”哲学,也从人际关系渗入生活方式的选择。 过往的成功叙事,崇尚奋斗、突破、向上攀爬,而在经济增速放缓、结构压力抬升的当下,越来越多人开始重新定义“好生活”。“体面”“稳定”“舒适”成为新的关键词,与单一的上行焦虑分庭抗礼。工作不再占据全部意义,兴趣、身体与心理状态,逐渐登上价值的中心舞台。 当大环境难以撼动,个体便转向可以掌控的小环境。换一座城,换一个行业,开启一段副业或间隔年——这些选择背后,藏着一套共同的理性:与其在不匹配的系统中消耗,不如在可能范围内重构生活。这是一种不动声色的自我保全。 三、对宏大叙事的疏离与工具化 更耐人寻味的是,这种姿态也悄然延伸到个体与宏大叙事的关系。...

2026-02-16特朗普2.0:撕裂共识的民粹主义革命

白宫椭圆形办公室的橡木桌上,堆满未签署的行政令。这是特朗普2.0时代的典型场景:政治不再是协商妥协的艺术,而是单边行动的战场。这位打破所有政治禁忌的总统,正在以民粹主义的铁锤敲击现代民主制度的根基。 传统政党政治精心构建的共识体系遭遇解构危机。特朗普团队将联邦官僚机构视为”深层政府”,司法独立被视为”政治迫害”,国会监督被称作”政变阴谋”。这种系统性否定不仅针对政治对手,更直指美国宪政体系的核心价值。当总统在推特上公开威胁解职独立检察官时,三权分立的防火墙正在出现裂痕。 全球化共识在”美国优先”口号下分崩离析。钢铝关税引发的贸易战波及全球产业链,退出《巴黎协定》动摇气候治理框架,威胁退出WTO撼动多边贸易体系。这些政策绝非孤立的经济决策,而是对战后自由主义国际秩序的全面否定。特朗普政府的贸易代表莱特希泽曾直言:”全球供应链本质上是跨国公司的寻租游戏。” 社交媒体时代的”另类真相”正在重塑政治话语体系。特朗普团队深谙信息传播的病毒式扩散规律,通过制造”奥巴马门”、”大选舞弊”等阴谋论,成功构建平行于主流媒体的信息茧房。这种”后真相政治”不仅模糊事实与虚构的界限,更消解了公共讨论的理性基础。斯坦福大学研究发现,其支持者对同一事件的事实认知与反对者差异度高达73%。 这场政治实验暴露出民主制度的深层危机。当38%的美国人认为”总统有权关闭敌对媒体”,当62%的共和党选民相信”民主党正在摧毁国家”,政治极化已超越政策分歧,演变为对民主游戏规则的根本质疑。特朗普现象不是偶发的政治意外,而是技术革命、经济失衡、文化冲突共同孕育的时代产物,预示着西方民主制度正面临范式转换的阵痛。

2025-02-26兰德公司《稳定美中竞争关系》概要(中文版)

【编者按】兰德公司10月14日发表了题为《稳定中美竞争关系》(Stabilizing the U.S.-China Rivalry)的报告,以下是该报告关键内容的中文译文。 美中地缘政治竞争蕴含直接军事冲突、经济战和政治颠覆的风险,同时也可能破坏全球在气候变化、人工智能等议题上达成共识的潜力。因此,缓和这一竞争关系成为美国、中国以及世界范围内的关键目标。 本报告作者提出,即便在激烈竞争的背景下,也可能在若干特定议题领域找到有限的稳定机制。他们为总体稳定竞争关系以及三个具体议题——台湾、南海、科技竞争——提出了具体建议。 主要发现 若干广泛原则可指导稳定激烈竞争的努力: 建议 六项总体性举措可帮助缓和美中竞争的紧张程度: 针对台湾、南海及科技竞争的具体策略

2025-10-25一直误判台海,华盛顿到底错在哪

文/毕研韬 几十年来,华盛顿对台海局势的误判几乎从未中断:20世纪60年代,他们以为北京不敢越雷池一步;1996年台海危机后,他们以为美国航母就是定海神针;如今,当北京频频亮剑、直言“不惜一战”时,他们以为这是虚张声势,背后不过是经济焦虑和内政压力。 错了,一次又一次。 这些误判不只是信息不足,而是认知结构出了问题。归根结底,美国的战略精英们在看待台湾问题时,始终跳不出一个陷阱:总把中国当成另一个美国。于是,误判接连发生,将来也不可避免。 误判一:以“选票逻辑”推测中国战略 美国人熟悉自己的政治节奏:经济下行、选举压力增大时,政客们可能通过“制造外部敌人”来转移视线、凝聚民意。这种所谓“wag the dog”(转移焦点)在美国历史上并不罕见。 于是,当中国经济增长放缓、房地产深陷泥潭时,一些美国战略精英便再次警告:“北京可能在未来几年通过武力解决台湾问题,通过战争来追求内部凝聚力。” 这听起来像是理性推演,其实不过是文化投射——他们把“美国式政权焦虑”套用到北京头上。 但中国不是美国。北京的政治稳定从来不是靠“短期民意”维系的,更不是靠“打一仗”来稳政权。社会政治稳定本身就是最高战略目标,战争恰恰是最不稳定的选项。 误判二:用“战略模糊”理解“红线思维”...

2025-05-18A Letter Sent to WTO Director-General on US-China Tariff Issues

To: Dr. Ngozi Okonjo-IwealaDirector-GeneralWorld Trade Organization (WTO)Rue de Lausanne 154CH-1211 Geneva 2Switzerland...

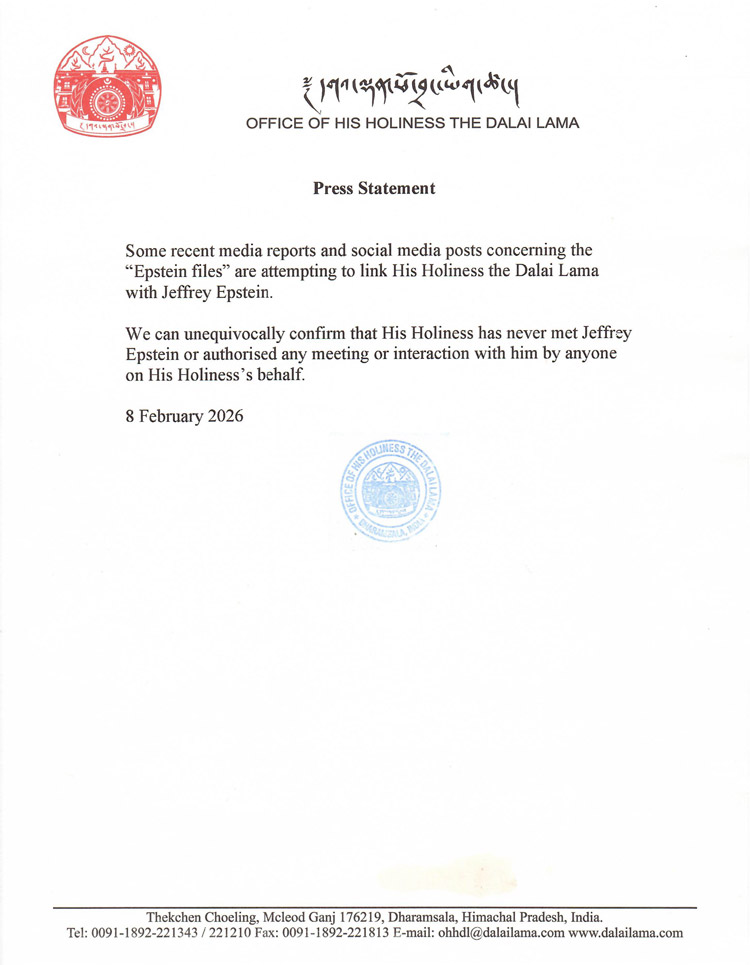

2025-05-07达赖喇嘛办公室声明:达赖喇嘛从未与爱泼斯坦会面

2026年2月8日,达赖喇嘛办公室在社交媒体发表声明。声明全文如下: 近日有部分媒体报道及社交媒体帖文,试图将“爱泼斯坦档案”与尊者达赖喇嘛联系在一起。 我们可以明确无误地确认,尊者达赖喇嘛从未与杰弗里·爱泼斯坦会面,也从未授权任何人代表尊者与其进行任何形式的会面或互动。 2026年2月8日 (以上为声明全文) 近期部分媒体报道,“爱泼斯坦档案”至少150次提及达赖喇嘛。

2026-02-08