文/ChatGPT

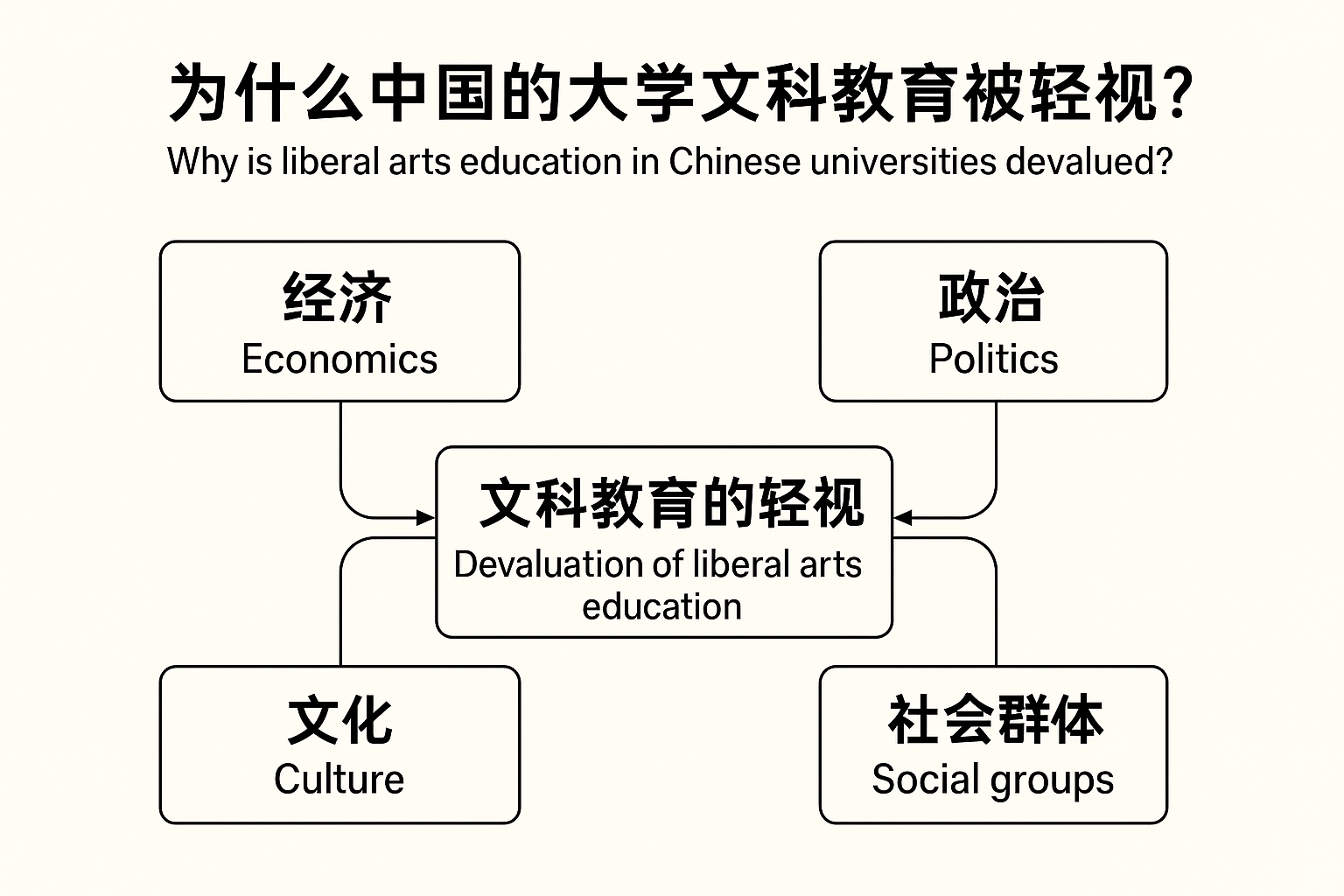

中国大学的文科教育长期存在一个悖论:学生数量仍然可观,但在社会认同、资源配置和政策倾斜上却相对处于弱势。理解这一现象,需要从经济、政治、文化三个维度进行系统分析,同时关注不同群体对文科教育的态度和行为逻辑。

一、经济逻辑:市场导向、资源偏倚与经费短缺

在经济结构和产业需求的双重作用下,社会和高校管理层普遍将教育与经济回报直接挂钩。理工科专业能够快速对接技术创新、产业升级和就业市场,因此受到政策、经费和社会关注的优先支持。

相比之下,文科教育的贡献不易量化,其产出主要表现为批判性思维、社会洞察力、文化理解与伦理判断。这种长周期、间接性的价值难以被短期经济指标衡量,导致文科院系在招生计划、科研经费和职称评定等方面处于劣势。

尤其值得注意的是,文科课题的科研经费普遍较少。这不仅限制了文科教师开展大型调研、跨学科合作和国际交流的能力,也直接影响科研产出和学术影响力。在绩效考核与排名体系中,科研经费和产出是重要指标,资金不足使文科教师在考核中处于劣势,从而形成“经费—产出—考核”的负循环。

二、政治逻辑:思想的敏感性与制度控制

文科教育的核心在于反思社会、质疑权力、分析价值,而这些能力恰恰触及政治权力最敏感的领域。中国高校的文科院系在意识形态和社会责任的双重框架下,往往被要求在学术探索与政治安全之间找到平衡。

这种政治环境产生了双重影响:文科被承认“重要”,承担社会文化、思想引导的功能;文科又被要求“安全”,批判性与独立性受到制度约束。结果是,文科教育在制度上被定位为“必要但受控”,其批判精神和社会反思功能难以充分发挥,社会对文科价值的认知也随之下降。

三、文化逻辑:功利社会与认知偏好

在高度竞争的社会环境下,人们倾向选择确定性和可量化的路径。理工科代表就业确定性与市场收益,而文科更多关注价值、伦理与公共事务,具有天然的不确定性。

同时,公共讨论空间的有限,使文科教育的社会影响力难以显现。文化心理与社会舆论形成一种反馈循环:文科越被边缘化,社会越难意识到其潜在价值;社会越忽视文科,文科教育自身就越倾向技术化和指标化,进一步弱化了批判性和思辨性。

四、谁在轻视文科教育?

文科教育的轻视并非单一主体造成,而是多层机制叠加的结果:

- 政策与高校管理者:资源分配倾向理工科,科研评估和学科建设机制偏向经济回报可量化的专业;

- 家长与学生:受就业压力和社会认知影响,选择理工科专业以获取确定性回报;

- 企业与资本:招聘与投资偏向技术与管理人才,短期经济产出决定了社会价值判断;

- 学界自身:部分文科院系过度追求形式化科研和指标化评价,削弱了学科的社会存在感;

- 意识形态层面:对具备反思与批判精神的学科存在谨慎甚至压制的态度,要求“去锋芒化”和“去思想化”。

这些力量相互作用,使文科教育处于制度、社会和文化的多重夹层中。

五、制度、经费与社会风险

文科教育的边缘化不仅影响学科本身,更反映出社会认知生态的失衡。短期来看,高校“技术化”教学符合经济与就业逻辑,但长期而言可能削弱社会的创新能力、公共理性和文化软实力。

科研经费不足尤其值得警惕:经费限制不仅削弱文科教师的研究空间,也限制跨学科合作和国际视野拓展。这意味着文科在国家软实力建设、政策研究和国际传播中的作用可能被低估,社会决策和公共认知将失去重要的智力支撑。

创新不仅是技术的叠加,更是观念的突破。哲学、历史、社会学和文学等文科提供的价值判断、伦理思考与跨文化理解,是国家长期发展不可或缺的基础。失去文科教育的支撑,社会容易陷入“效率至上、思考缺席”的困境。

六、结语:文科教育的核心价值

文科教育的价值并不在于短期功利,而在于培养独立思考、社会洞察和伦理判断的能力。它是大学精神的重要组成部分,也是社会文明与制度自我纠错的保障。

中国大学文科教育受到轻视,既是经济、政策、文化多重结构作用的结果,也是社会对思想功能的不充分认知。唯有在尊重思考、尊重多样声音的环境中,增加制度性支持和科研资源,文科教育才能真正发挥潜力,为国家与社会的长远发展提供坚实基础。